-

aktuelle

Empfehlungen- Scoresbysund Hotdogs

Hundeschlitten-Abenteuer auf der Rückseite von Grönland

- Norwegens arktischer Norden (1): Spitzbergen

Ein erzählender, informativer Spitzbergen-Bildband

- Scoresbysund Hotdogs

Hundeschlitten-Abenteuer auf der Rückseite von Grönland

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

| DER Spitzbergen-Reiseführer |

Home →

Jahres-Archiv: 2018 − Nachrichten

Neu: Spektakuläre Antarktis Postkarten (limitierte Auflage)!

Einmal in die Antarktis reisen – ein Traum, den sich nur wenige verwirklichen können. Alle anderen träumen weiter und schicken derweil Postkarten mit spektakulären antarktischen Motiven an ihre Liebsten. Unter den Motiven finden sich Königs- und Kaiserpinguin, Seelöwe, ein sehr seltener „Ökotyp D“ Schwertwal sowie spektakuläre Landschaften auf abgelegenen antarktischen Inseln, zum Beispiel auch ein Tafeleisberg, die für die Antarktis einzigartige und charakteristische Eisbergform.

>>>Hier Antarktis-Postkarten bestellen

Vielleicht wird der Traum von einer Antarktis-Reise ja irgendwann wahr? Hier gibt’s schon mal die tollen Postkarten dazu.

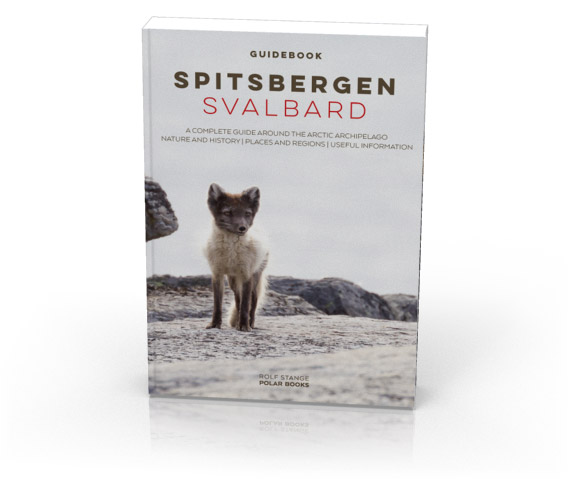

Ab sofort erhältlich: Neue Auflage des englischen Spitzbergen-Reiseführers!

608 Seiten dick ist er geworden, der neue Spitzbergen Reiseführer „Spitsbergen – Svalbard“ für das englischsprachige Publikum, und hat damit um fast 100 Seiten zugelegt! Alle Kapitel wurden aktualisiert und mit neuen Details versehen, insbesondere auch mit Karten, die umfangreich aktualisiert wurden.

>>>Hier gibt es die neue, vierte englische Auflage von „Spitsbergen – Svalbard“

Unverzichtbar für alle englischsprachigen Spitzbergen-Fans:

Die neue Auflage des Reiseführers SPITSBERGEN – SVALBARD

»Spitsbergen – Svalbard« bietet detaillierte Informationen zur Tier- und Pflanzenwelt Spitzbergens, seiner Natur und Geschichte und zu allen Regionen und Inseln. Zahlreiche Karten ermöglichen einen geographischen Überblick. Darüber hinaus bietet das Buch Antworten auf eine Reihe praktischer und wichtiger Fragen wie: Wie kann man auf Spitzbergen sinnvoll reisen? Welche Jahreszeit bietet sich an? Welche Umweltschutz-Regelungen muss ich kennen, mit was für Risiken im Gelände rechnen?

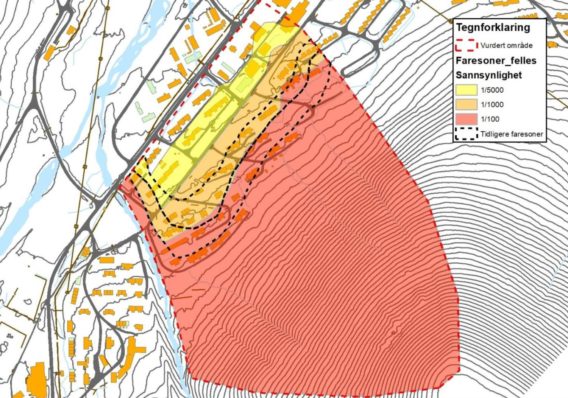

140 Wohneinheiten in Longyearbyen müssen wohl dem Lawinenschutz weichen

Umfangreiche Baumaßnahmen zum Lawinenschutz werden Longyearbyens Stadtbild in den nächsten Jahren vermutlich stark verändern. Das ergab eine Studie, die das NVE (Norwegische Behörde für Energie und Wasser) Mitte März herausgab. Danach wird die Bebauung im östlichen Teil von Longyearbyen als deutlich stärker gefährdet eingestuft als bisher angenommen.

Gefährdungszonen nach der Wahrscheinlichkeit einer Lawine einmal in 100 Jahren (rote Zone), einmal in 1000 Jahren (orange Zone) und einmal in 5000 Jahren (gelbe Zone).

Grafik: NVE

Laut NVE-Bericht reicht die Gefahrenzone fast bis ins Zentrum, so dass insgesamt möglicherweise Dutzende Gebäude mit 140 Wohnungen abgerissen werden müssen. Als Schutzmaßnahme wird empfohlen, einen zehn bis fünfzehn Meter hohen Auffangwall zu bauen. Wo genau der Wall stehen soll und welche Häuser im Einzelnen vom Abriss betroffen sind, ist noch unklar. Wahrscheinlich wird der Wall sich über die Wege 230 und 228 bis zum Hilmar Rekstens Vei erstrecken.

Etwas oberhalb des Walls sollen zusätzlich am Fuße des Berges Sukkertoppen mehrere „Bremskegel“ angebracht werden, die die Energie einer Lawine verringern können. Die „Bremskegel“ sollen jeweils zehn Meter breit und acht Meter hoch sein.

Zusammen mit dem Bau neuer Wohneinheiten sowie einer geplanten Sicherung vor Schlammlawinen am Vannledningsdalen werden die Baumaßnahmen wahrscheinlich mindestens 100 Millionen Norwegische Kronen (rund 10 Millionen Euro) kosten. Sie sollen innerhalb der nächsten drei Jahre umgesetzt werden.

In den letzten Jahren sind mehrere Häuser in Longyearbyen von Lawinen getroffen worden. Im Dezember 2015 ereignete sich ein schweres Lawinenunglück vom Berg Sukkertoppen, bei dem ein 42jähriger Mann und ein zweijähriges Mädchen starben. Das Unglück prägte die Einwohnerinnen und Einwohner Longyearbyens auf traumatische Weise und zwang Behörden und Politik zum Handeln. Die politischen Reaktionen brauchen allerdings Zeit, was vor Ort für Frustration sorgt, immerhin müssen viele Einwohner nun jeden Winter ihre Wohnungen über Monate zwangsweise verlassen.

Bei dem Lawinenunglück am 19.12.2015 wurden Häuser um bis zu 80 Meter verschoben.

Quelle: Svalbardposten, NVE

Die neuen Spitzbergen-Postkarten sind da (limitierte Auflage)!

Sehnsucht nach der Arktis? Oder endlich mal den Traum von einer Reise nach Spitzbergen verwirklichen? Dann ist es Zeit, einen Freund oder eine Freundin von einer Reise nach Spitzbergen zu überzeugen, am besten mit einer Postkarte, die die Sehnsucht nach der Arktis erst so richtig weckt. Eine Eisbärenmutter, die mit ihrem Jungen spielt, ein herzhaft gähnender Eisfuchs und natürlich faszinierende Landschaften aus Eis und Fels – das und noch viel mehr tolle Motive gibt es auf zwölf neuen Spitzbergen-Postkarten. Ein Satz Postkarten kostet 10 € und die Auflage ist begrenzt!

>>>Jetzt Spitzbergen Postkarten bestellen.

Machen Lust auf Arktis: Die neuen Spitzbergen-Postkarten!

Kosmetikreste in Fischen gefunden

Forscher aus Tromsø haben Siloxane in der Leber von Fischen gefunden, die vor Spitzbergen gefangen wurden. Siloxane sind Bausteine für Silikonprodukte und dienen dazu, Kosmetik glatt und geschmeidig zu machen. Siloxane kommen in nahezu allen Kosmetik- und Hautpflegeprodukten vor. Beim Waschen oder Duschen gelangen Siloxane in den Wasserkreislauf und landen schließlich im Meer, wo sie sich u.a. in der Leber von Fischen festsetzen.

Auch für Menschen sind diese Stoffe nicht ungefährlich. Studien weisen darauf hin, dass die D4-Variante von Siloxan die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann.

Quelle: NRK, Umweltbundesamt

Sonnenfest in Longyearbyen, neue Pläne für Sveagruva, Patagonien unter Segeln im Blog

In Longyearbyen wurde traditionell am Donnerstag (08. März) das Sonnenfest (norwegisch: solfest) gefeiert. An diesem Tag erscheint die Sonne zum ersten Mal nach mehrmonatiger Polarnacht wieder über den Bergen, so dass man sie von Longyearbyen aus sehen kann. Zwar nur für ein paar Augenblicke und nur, wenn das Wetter gut ist, aber das ist mehr als Grund genug für eine schöne Feier, traditionell begleitet von diversen kulturellen Veranstaltungen. Dieses Mal war keine Wolke am Himmel, so dass die Feiernden die Sonnenstrahlen im Gesicht voll genießen konnten!

Sonnenfest in Longyearbyen

Unterdessen überlegen ein paar von den „alten Jungs“ um den früheren Store-Norske-Chef Robert Hermansen, ob die offiziell schon aufgegebene Kohlebergbausiedlung Sveagruva nicht doch noch eine Zukunft für die Bergleute hat. Die Politik hatte bereits schnell geäußerst, von derartigen Plänen nichts zu halten. Es wird sicher noch viel geredet werden.

Unterdessen werden Koffer gepackt und Segel gesetzt: am Sonntag (11. März) beginnt unsere Reise „Patagonien unter Segeln“ mit der SY Anne-Margaretha. Natürlich wird es wieder einen Reiseblog geben! Und zwar auf antarktis.net.

„Patagonien unter Segeln“ beginnt am Sonntag und bald darauf auch der Reiseblog auf antarktis.net.

Wohnungsmarkt in Longyearbyen: Knappheit, Leerstand & Airbnb

Longyearbyen ist schon ein merkwürdiges Örtchen. Das kleine Städtchen mit seinen gut 2500 Einwohnern zieht viele kurzzeitige und saisonale Arbeitskräfte an. Nicht nur der Tourismus spielt dabei eine Rolle, sondern auch die Bau- und Handwerksbranche und andere Betriebe, die immer mal für kürzere Zeit Mitarbeiter brauchen. Viele Betriebe haben Probleme, in der wichtigen Tourismus-Wintersaison, die nun voll im Gange ist, Unterkünfte für ihre saisonalen Mitarbeiter zu finden. Größere Firmen sowie öffentliche Arbeitgeber wie Uni (UNIS)/Polarinstitut, Sysselmann und Stadtverwaltung haben gleich einen eigenen Wohnungspark für ihre Mitarbeiter, um überhaupt Arbeitskräfte zu bekommen.

In den letzten Jahren sind die Preise für Kauf und Miete kräftig gestiegen, was ganz vorne weg mit den nun regelmäßigen Sperrungen ganzer Straßenzüge über Monate hinweg wegen Lawinengefahr zu tun hat.

Wie auch an vielen anderen Orten im Wohnungsmarkt, hat wohl so mancher Eigentümer nun Dollarzeichen in den Augen blinken. Eine ganze Reihe von Wohnungen wird über Airbnb kurzzeitig und lukrativ an Touristen vermietet. Natürlich ist das für die Nutzer ein schönes Angebot, und darunter wird manch eine Firmenwohnung sein, die nur zeitweise von Mitarbeitern genutzt wird und dazwischen wird eben die Kasse ein wenig aufgebessert. Andere Wohnungen sollen aber ausschließlich via Airbnb vermietet werden und sind damit dem lokalen Wohnungsmarkt entzogen, was natürlich kräftig diskutiert und kritisiert wird.

Einer der großen Wohnungseigner in Longyearbyen, die Festlandsfirma Longyearbyen Boligeiendom, hatte 2012 für 37 Millionen Kronen (damals etwa 4,8 Millionen Euro) sieben Gebäude gekauft. Damals wurden die Mieten direkt um 45 % erhöht. Nun sollen von diesen sieben Häusern fünf mit 84 Wohnungen verkauft werden. Longyearbyen Boligeiendom will dafür 77 Millionen Kronen haben. Zwar hat die Firma nach eigenen Angaben einen erheblichen Betrag in Renovierung und Instandhaltung investiert, dem aber Mieteinkünfte gegenüberstehen. Unterm Strich kann nach erfolgreichem Verkauf ein Gewinn nicht weit von 100 % der Investition stehen. Die beiden Gebäude, die zunächst nicht verkauft werden, sind im lawinengefährdeten Bereich. Hier wird wohl erst mal abgewartet, ob die Hänge technisch gesichert werden. Derzeit dürften diese Adressen kaum rentabel verkäuflich sein.

Keine Wohnung in Longyearbyen? Dumm gelaufen!

Für Unmut sorgte die Nachricht, dass die Stadtverwaltung in dieser angespannten Gesamtlage auf dem Wohnungsmarkt dutzende von Wohnungen hat, die seit Monaten leerstehen. Dabei geht es um 24 Wohnungen, die erst 2017 mit erheblichen Mitteln renoviert wurden. Sie stehen im unteren Bereich von Weg 222 und damit zumindest randlich in der lawinengefährdeten Zone. Die Stadtverwaltung hat sich nun dahingehend geäußert, dass sie die Wohnungen auch nicht für kürzere Zeit vermieten will, solange nicht bekannt ist, was für Lawinensicherungen eventuell gebaut werden, wann und wie und wo und was das für Konsequenzen für die Baumasse hat. Dieser Prozess, die Lawinensicherung, wird bereits seit Jahren diskutiert, und man darf gespannt sein, wann entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Zudem kommt weiterer, erheblicher Sanierungsbedarf im Bereich der Fundamente. Dennoch könnten die Wohnungen vermietet werden. Dass das nicht geschieht, ist eine politische Entscheidung, die lokal stark kritisiert wird in Zeiten, in denen andere verzweifelt nach Unterkünften für sich selsbt oder für Mitarbeiter suchen.

Wärmerekorde in der Arktis

Während Mitteleuropa in einer Kältewelle erstarrt, bricht die Arktis wieder einmal Temperaturrekorde. In Longyearbyen liegen die Temperaturen seit November 2010, also seit über 7 Jahren, über dem Mittel der Normalperiode (1960-90), wobei man den Begriff „Normalperiode“ eigentlich nur noch in Anführungsstrichen verwenden kann. Aktuell (Montag und Dienstag, 26. und 27. Februar) erlebt man in Longyearbyen Plusgrade und Regen!

Mindestens so aufsehenerregend ist aber die Wetterlage aus allerhöchsten Breiten, bis hinauf zum Nordpol. Selbst dort gibt es jetzt, im tiefsten Polarwinter, zur „normalerweise“ kältesten Zeit des Jahres, Plusgrade. Direkte Messungen am Boden gibt es am Nordpol zwar nicht, aber die Fernerkundungsdaten und indirekten Messungen der Wissenschaftler sind eindeutig genug. Damit ist die Temperatur am Nordpol derzeit 30 Grad höher als normal. In Worten: dreißig Grad!

Das ist prinzipiell auf die gesamte Hocharktis übertragbar, also auf den Arktischen Ozean nördlich von 80 Grad Nord. Auf die gesamte Fläche betragen, muss man mit 20 Grad mehr als normal rechnen. Das Dänische Meteorologische Institut verfügt über Daten, die bis 1958 zurückreichen und Vergleiche erlauben. In dieser Datenreihe gibt es nichts Vergleichbares.

Seit 1980 treten winterliche Warmlufteinbrüche in der Hocharktis vermehrt auf. Man wird also auch künftig weiterhin mit solchen Ereignissen rechnen müssen. Die derzeitige Episode bricht aber alle Rekorde, zumindest bislang, und die Häufigkeit nimmt in jüngeren Jahren drastisch zu. Laut Robert Graham vom Norwegischen Polarinstitut gab es vergleichbare Witterungslagen zwischen 1980 und 2010 vier Mal, aber allein vier Mal in den letzten fünf Jahren.

Offenes Wasser im Adventfjord bei Longyearbyen, mitten in der Polarnacht. Darüber wundert sich mittlerweile keiner mehr.

Das aktuelle Ereignis ist vermutlich mit den schwachen Eisverhältnissen im Arktischen Ozean verbunden. Im Januar gab es weniger Eis als jemals zuvor zu dieser Zeit beobachtet. Derzeit gibt es sogar nördlich von Grönland offenes Wasser, also in einer Region, die sich historisch immer zuverlässig durch dichtes, schweres, solides, mehrjähriges Packeis auszeichnete. Die milden Temperaturen tragen derzeit auch nicht zur erneuten Eisbildung bei: Bei der automatischen Wetterstation Morris Jesup ganz im Norden von Grönland wurden 2018 bereits 61 Stunden mit Plusgraden verzeichnet. Der bisherige Rekord liegt bei 16 Stunden bis Ende April und stammt von 1980.

Blick auf Longyearbyen durch die Webcam von UNIS: Regen und Plusgrade im Februar 🙁

Die prozessualen Details sind unbekannt, aber Wissenschaftler haben keine Zweifel, dass die überdurchschnittlichen Temperaturen im Wasser der Grönlandsee (Nordatlantik) und in der Atmosphäre in der Hocharktis miteinander zu tun haben. Eis, warmes Wasser und die Zugbahnen von Sturmtiefs sind miteinander verknüpft und auch mit der hohen Atmosphäre: in der Stratosphäre, mit Höhen über 10.000 Metern über dem normalen Wettergeschehen, lagen die Temperaturen vor ein paar Wochen ebenfalls höher als normal. Die genauen Zusammenhänge müssen aber erst noch erforscht werden.

Immerhin soll es ab Mittwoch in Longyearbyen wieder deutlich kälter werden.

Zusammenfassende Quelle: Washington Post

Diskussion um neue Hütten für kommerzielle Touren

Während in Spitzbergen nun im Februar die Sonne nach der Polarnacht langsam wieder über den Horizont zu steigen beginnt, wird heiß diskutiert: Soll es mehr kommerziell nutzbare Hütten im Gelände geben?

Hintergrund ist die letzte Stortingsmelding, eine Art Blaupause der norwegischen Regierung für die mittelfristige Politik, die für Spitzbergen letztmalig 2016 herausgegeben wurde. Vor dem Hintergrund des schwindenden Bergbaus soll der Tourismus entwickelt werden, und zwar so, dass er mehr ganzjährige Arbeitsplätze in Longyearbyen schafft. Aktivitäten sollen möglichst in Siedlungsnähe stattfinden, zumindest aber innerhalb des Verwaltungsgebietes 10, zwischen Isfjord und Van Mijenfjord.

Zu diesem Zweck soll es prinzipiell möglich sein, Hütten kommerziell zu betreiben. Grundsätzlich steht man dem Hüttentourismus, wie er auf dem norwegischen Festland verbreitet ist, auf Spitzbergen ablehnend gegenüber, und die private Nutzung von Hütten ist ausschließlich Einheimischen erlaubt. Bislang gibt es nur drei Hütten außerhalb der Siedlungen, die Veranstaltern gehören und von diesen im Rahmen ihrer organisierten Touren genutzt werden können. Eine davon steht beim Nordenskiöldbreen im Billefjord, eine am Brentskardet im inneren Adventdalen und eine in der Nähe von Sveagruva im Van Mijenfjord.

Nun steht also im Raum, den Bau weiterer Hütten zuzulassen. Interessenten – ausschließlich in Longyearbyen ansässige Veranstalter – konnten ihre Anträge mitsamt detaillierter Einschätzung der Folgen für die Umwelt letztes Jahr beim Sysselmannen einreichen. Bis Ende Januar 2018 konnte jeder dazu Stellung nehmen.

Zwölf Stellungnahmen wurden eingereicht (dazu weitere acht ohne relevante Anmerkungen, die nur pro forma zu den Akten gegeben wurden). Diese kommen sowohl von Privatpersonen als auch von Institutionen wie dem Miljødirektorat (norwegisches Umweltamt), dem norwegischen Polarinstitut und dem Riksantikvar (Denkmalschutz). Allen Stellungnahmen ist ein eher zurückhaltender, teilweise kritischer Ton gemeinsam. Das Polarinstitut beleuchtet alle in Frage kommenden Standorte in Bezug auf die jeweilige Tier- und Pflanzenwelt, um mögliche Umweltkonflikte aufzuzeigen. Stark kritisch äußern sich mehrere Privatpersonen aus Longyearbyen, darunter Vertreter der wenigen Trapper, die es in Spitzbergen noch gibt. Bemerkenswert ist, dass es mit Ausnahmen weniger um die Frage geht, ob es überhaupt Hütten geben sollte, die auf kommerziellen Touren genutzt werden dürfen, obwohl es auch hier natürlich ein pro und kontra gibt. Stattdessen nimmt die detaillierte Diskussion der einzelnen, potenziellen Standorte breiten Raum ein.

Dazu zählen:

Diese Standorte werden für neue, touristisch nutzbare Hütten in Spitzbergen diskutiert.

- Elveneset (Punkt 1 auf der Karte) am Ausgang vom De Geerdalen im Sassenfjord. Die Aussicht auf eine kommerzielle Hütte in einem der wenigen, küstennahen Flachlandgebiete in der mittleren Umgebung von Longyearbyen, wo es bislang überhaupt keine Hütten gibt, begeistert offensichtlich niemanden. Zusätzlich wird die Bedeutung dieses Tundragebietes für die Tiere, v.a. Rentiere und Eisfüchse, hervorgehoben. Ein eventueller Standort für eine Hütte würde in der Nähe eines Fuchsbaus liegen. Insgesamt stehen alle dem Standort Elveneset explizit kritisch gegenüber, auch das Miljødirektorat, dessen Stimme im weiteren Prozess sicher viel Gewicht bekommen wird.

- Sveltihel (2), ein Flachland im Sassendalen an der Küste zum Tempelfjord. Mit Blick auf die Umwelt käme dieser Standort wohl auch infrage, allerdings liegt er dem wichtigen Miljødirektorat zu weit weg von Longyearbyen und zu dicht am Sassen-Bünsow-Nationalpark.

- Kreklingpasset (3), zwischen De Geerdalen und Helvetiadalen. Den Stellungnahmen zufolge einer von wenigen Standorten, die überhaupt diskussionsfähig sind, ohne viel Konfliktpotenzial mit der Umwelt.

- Tverrdalen (4), südlich vom Adventdalen. Ähnlich wie der Kreklingpasset abseits der Küste, zudem auch nicht bei einer häufig genutzten Tourenroute und ohne großes Konfliktpotenzial mit der Natur. Dieser Standort wird damit wohl im Rennen bleiben.

- Langneset im Van Mijenfjord, zwischen Sveagruva und Reindalen (5). Diesem Standort stehen alle sehr kritisch gegenüber. Der Van Mijenfjord ist der einzige Fjord an der Westküste Spitzbergens, der heutzutage noch nennenswerte Eisbildung hat, da die Akseløya (eine Insel) seine Mündung absperrt. Entsprechend ist er ein wichtiges Wurfgebiet für Robben, und daher halten sich auch Eisbären regelmäßig im Gebiet auf, bis hin zu Weibchen, die hier ihren Nachwuchs zur Welt bringen. Die Ausweitung touristischer Touren in dieses Gebiet wird von allen sehr kritisch gesehen und wenn die Behörden die Einwände ernst nehmen, sollte dieser Standort keine Chance haben.

Die Zahl der Zulassungen, die möglicherweise erteilt werden, ist nicht vorgegeben, es könnten alle Standorte oder keiner sein. In jedem Fall wird es strenge Auflagen für den Betrieb der Hütten geben: Nutzung ausschließlich auf geführten Touren der jeweiligen Veranstalter, möglichst kein zusätzlicher Verkehr im Gelände und wenn, dann möglichst nicht motorisiert etc. Aber es wird gefürchtet, dass eine langfristige Ausweitung von Touren in bislang wenig genutzten Gebieten nur schwer aufzuhalten ist, wenn die Hütten erst einmal stehen und die dann etablierte Tourenpraxis Schritt für Schritt über die Jahre ausgeweitet wird.

Auch der Autor dieses Beitrags steht der Etablierung neuer, permanenter Infrastruktur in bislang naturbelassenen Wildnisgebieten ablehnend gegenüber. Wenn man schon zusätzliche Infrastruktur im Gelände schaffen will, gäbe es beispielsweise auch mobile Lösungen, die sich saisonal aufstellen lassen und anschließend wieder spurlos verschwinden können, was auch die spätere Steuerung im Fall von Fehlentwicklungen der Nutzung oder auftretenden Erosionsschäden deutlich erleichtern würde.

Der Hyperittfossen, ein Wasserfall am Elveneset im De Geerdalen: Die unberührte Landschaft und Natur würden von einer Hütte wohl kaum profitieren.

Quelle: Sysselmannen

2017 Oktober bis Dezember: Polarnacht

Der tragische Absturz des russischen Hubschraubers nicht weit von Barentsburg beherrschte im Oktober die Spitzbergen-Schlagzeilen. Letztlich musste man feststellen, dass alle 8 Insassen ums Leben gekommen waren. Das Wrack wurde gehoben, an der Unfallursache wird noch gearbeitet. Dieses traurige Ereignis hat alle in Spitzbergen bewegt, und nicht nur dort.

Ansonsten war im Oktober ja zunächst mal Zeit, an den Schreibtisch zurückzukehren, bevor wir mit der Antigua noch einmal Segel setzten und Nordnorwegen zu dieser schon fast polarnächtlichen und für Touristen doch recht ungewöhnlichen Zeit genießen konnten. Schön war’s. Licht, Schnee, schöne Landschaft, schöne Orte. Ach ja, und Seeadler!

Seeadler im Trollfjord.

Richtig polarnächtlich wurde es dann im November in Spitzbergen. Eine gute Zeit, um ein wenig zur Ruhe zu kommen. Wenn man zuviel Zeit hat, baut man eben dem Nachbarn den Briefkasten ab.

Keine langen Touren, aber die Eindrücke mindestens so schön, und Zeit, Freunde zu treffen oder nach den vielen Monaten des Reisens wieder ein wenig bei sich selbst anzukommen. Natürlich gab es nun auch das eine oder andere schöne Nordlicht!

Nordlicht im Foxdalen.

Und dann war das Jahr auch in der Arktis endgültig vorbei. Vor dem Kalenderwechsel blieben noch ein paar Wochen intensiver Arbeit in der Bücherwerkstatt: es war höchste Zeit, eine Neuauflage der englischen Version des Spitzbergen-Reiseführers auf den Weg zu bringen, und das passierte im Dezember (ein wenig Feinschliff folgte Anfang Januar). Die umfangreichste (608 Seiten!) und aktuellste Version dieses Buches, die es je gab (nun, die neueste ist natürlich immer die aktuellste …). Nicht weniger als die zehnte Auflage, alle Sprachen zusammengerechnet! 2007 erschien die erste deutsche Auflage von Spitzbergen-Svalbard, das mittlerweile in der 5. Auflage vorliegt, und erst im Frühjahr 2017 kam das Buch ja auch erstmalig auf norwegisch heraus. Und nun also die 4. englische Auflage, nebenbei auch nicht weniger als das dritte Buch, das ich 2017 der Druckerei übergeben konnte. Ja, schon etwas, worauf ich mir etwas stolz zu sein erlaube. Viele Leser schätzen es, das weiß ich von den vielen Rückmeldungen. Professionelle Guides nennen dieses Buch die „Bibel“, das kann man übertrieben finden, aber im regionalen Kontext … nun, das müssen andere beurteilen bzw. sie haben es damit schon getan, aber das ist eine Wertschätzung von professionellen Kollegen, die ich in hohem Maße schätze. Nun würde ich mir nur noch wünschen – so viel Offenheit sei an dieser Stelle gestattet – dass es auch von wichtigen Einrichtungen wie Schiffen und den passenden Museen etwas mehr wertgeschätzt wird. Es wäre doch schön, wenn das Buch auch in den entsprechend spezialisierten Museen in Norwegen angeboten würde und in den Shops von Schiffen, die regelmäßig in Spitzbergen fahren. Vielleicht liest ja einer von denen zufällig diese Zeilen … und vielleicht spricht sich die Wertschätzung der arktis-erfahrenen Kollegen für dieses Buch bis in die entsprechenden Büros herum. Das wäre mein Wunsch für dieses Buch und für mich als Arktis-Verfasser für das kommende Jahr.

So wird die neue Auflage von Spitsbergen-Svalbard (englisch, 4. Auflage) aussehen.

Wenn dieser Beitrag erscheint, bin ich schon tief im Süden, in Ushuaia oder schon an Bord der Anne-Margaretha, um die Antarktis unter Segeln zu entdecken. In den nächsten Wochen wird es hier im Blog also sicher immer wieder spannende Reisegeschichten aus der Antarktis geben. Immer mal reinschauen! Und wenn Lesen nicht reicht … auf der Patagonien-Fahrt haben wir noch 2 Plätze frei!

Danke fürs Lesen bis hierher und alles Gute fürs neue Jahr!

Spitzbergen.de Jahresrückblick 2017, September: Lichtland Arktis, Eisbären und Italiener

In Longyearbyen drehte sich zeitweise viel Aufmerksamkeit um die Eisbären, die sich zeitweise hartnäckig in der Nähe des Ortes aufhielten. Natürlich freuen sich auch die Locals, wenn sie mal einen Eisbären zu sehen bekommen, aber dort, wo man wohnt, spazierengeht und morgens die Kinder aus dem Haus zur Schule schickt? Eher nicht.

Ein italienischer Tourist, der sich im Fuglefjella westlich von Longyearbyen grandios verstiegen hatte, hielt das Rote Kreuz und andere Einsatzkräftige mächtig auf Trab, so dass man hinterher nicht so recht wusste, ob man lachen oder weinen sollte. Der Mann wurde jedenfalls bei guter Gesundheit gefunden und gerettet, und das ist schließlich das wichtigste.

Abendliche Fahrt durch den Kongsfjord.

Zunächst verbrachten wir im September ein paar sehr schöne Tage in Pyramiden. Es hat sich ja doch herumgesprochen, dass das ein sehr außergewöhnlicher Ort ist und wenn man sich auf diese spezielle Ästhetik einlässt, dann kann man da ohne Ende spannende Eindrücke sammeln. Genau das haben wir gemacht (Billefjord und weitere Blog-Einträge). Ich glaube, mein persönliches Highlight dieser Tage war die Tour über den Yggdrasilkampen, den Berg südlich von Pyramiden. Einfach grandiose Ausblicke (hier im 360 Grad Panorama zu sehen). Ohne Erkältung hätte es noch mehr Spaß gemacht. War aber auch so schön! Ja, und auch im Ort selbst war doch immer wieder neues zu entdecken, zu fotografieren, … und nett war’s! Könnte man so direkt wieder machen 🙂

Blick vom Yggdrasilkampen über Mimerdalen und Pyramiden.

Was brachte der September noch? Licht, Licht und Licht. Dafür ist diese Übergangszeit zwischen Mitternachtssonne und Polarnacht ja auch bekannt. Quasi stundenlange Sonnenauf- und Untergänge, blaurosarote Himmel, grünlich schimmernde Gletscher … all das bekamen wir. Reichlich. Das einzige Lichtphänomen, das sich in der herbstlichen Saison vergleichsweise rar machte, war das Nordlicht. Nicht, dass es gar keine gab. Aber wir haben schon bessere Nordlichtjahre gehabt.

Die berühmten Berge Tre Kroner im Kongsfjord im Abendlicht.

Aber was braucht man mehr, wenn man inmitten eine solchen Landschaftszaubers steht?

Richtig! Ein schönes Feuerchen 🙂

Gemütliches Lagerfeuer im Woofjord.

Spitzbergen.de Jahresrückblick 2017, August: Lady Franklinfjord, Rossøya und weitere Höhepunkte

Im August 2017 war die Drogenrazzia wohl der größte Aufreger in Longyearbyen. Alle paar Jahre müssen sie ja mal auf die K… äh, auf den Putz hauen und zeigen, dass Drogen in so einer kleinen, abgelegenen Gemeinde nicht tolerierbar sind. Was dieses Jahr im Ergebnis letztlich nicht allzu erfolgreich gewesen sein scheint, man musste schließlich alle wieder laufen lassen. Aber die Feststellung, dass die Halbwelt vor Ort wohl nicht allzu aktiv gewesen war, zumindest soweit nachweisbar, ist doch auch eine gute Nachricht.

Meinerseits ging es auf der Arctica II weiter – „Spitzbergen für Fortgeschrittene“ (ich erlaube mir, hier direkt anzumerken, dass auf der entsprechenden Fahrt 2018 noch ein Platz frei ist!). In diesem Sinne begann der August schon Ende Juli, als wir in Longyearbyen ablegten. Noch am gleichen Abend konnten wir eine schöne Tour auf der Bohemanflya machen. Die ist zwar wirklich nicht weit weg von Longyearben, aber da muss einfach das Wetter stimmen, und das tat es!

Grab auf der Bohemanflya.

Das blieb auch eine ganze Weile so. Wie oft bin ich schon an der Westküste Spitzbergens entlang gefahren, zwischen Kongsfjord und Magdalenefjord? Dieser wild-schöne Küstenstreifen, den man seit dem 17. Jahrhundert „Dei Sju Isfjella“ nennt („die sieben Eisberge“)? Und nie an Land gegangen! Das musste sich ändern. Bei herrlichem Sonnenschein konnten wir eine Landung in der Kvedfjordbukta genießen. Und wenn wir das Gefühl hatten, seit Jahrzehnten die ersten Menschen dort gewesen zu sein, dann lagen wir damit wohl gar nicht allzu weit ab von der Wahrheit. Ein Gefühl, dass im weiteren Verlauf noch mehrfach haben sollten, und zu Recht.

Kvedfjordbukta: seltene Gelegenheit zu einer Landung dort – bei perfekten Bedingungen!

Dazu zählten auch die herrlichen Tage im Lady Franklinfjord und – im direktesten Sinne des Wortes ein geographischer Höhepunkt – die Landung auf der Rossøya. Nördlicher geht’s in Spitzbergen (Svalbard) mit Land unter den Gummistiefeln beim allerbesten Willen nicht!

Weiter nördlich als hier auf der Rossøya gibt es in Spitzbergen nichts mehr.

Hier bringt Heinrich Eggenfellner uns an Land.

So könnte ich noch viel weiter erzählen von vielen schönen, weiteren Landgängen, aber auch die Tiere kamen nicht zu kurz. Die Eisbärensichtung auf der Edgeøya wird wohl keiner vergessen von denen, die dabei waren. Genauso wenig wie die wilde Fahrt ums Südkap und die abenteuerliche Landung an der Westküste.

Ein Walross (tot) und ein Eisbär (quicklebendig) auf der Edgeøya.

Ach ja, und der Spitzbergen-Kalender 2018 wurde schon im August fertig! Wir werden von Jahr zu Jahr besser, auch wenn er nicht, wie geplant, schon Anfang Juli verfügbar war. Ihr seht, im Spitzbergen.de Verlag waren wir 2017 nicht untätig!

Im August wurde der Spitzbergen-Kalender 2018 fertig.

Spitzbergen.de Jahresrückblick 2017, Juli: Südkap, Eisbären und Weihnachten

Mit Blick auf Nachrichten von öffentlichem Interesse war der Juli auf Spitzbergen eher mau. Was bestens ist. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Den Rentieren geht es derzeit prächtig, es gab keine Lawinen und keine Wetterextreme, ganz im Gegenteil, wir konnten den Juli wirklich genießen.

Das taten wir auch, und zwar zunächst auf der Antigua. Wobei die Fahrt ja bereits Ende Juni begann, und es gab auch gleich das erste Highlight – ich komme zu meiner persönlichen Perspektive – in Form einer Landung ganz in der Nähe des Südkaps (Sørkapp) von Spitzbergen.

Landung in der Nähe vom Sørkapp (Südkap) von Spitzbergen.

Andere behalten wahrscheinlich eher den Blauwal in Erinnerung, den wir am gleichen Tag noch ganz aus der Nähe sahen, oder die Eisfuchsfamilie am nächsten Tag. Und keine Frage, das sind unvergessliche Erlebnisse. Aber ich finde ja immer die abgelegenen Landungen spannend, diese Orte, die kein Mensch kennt, wo kaum einer hinkommt, die aber doch alle ihre kleinen, oft faszinierenden Geheimnisse haben!

Blauwal im Storfjord.

Trotzdem, die Tiere sind es natürlich, die einen großen Teil vieler Spitzbergen-Reisen ausmachen. In diesem Sinne war die Sichtung einer Eisbärenmutter, die mit ihrem Kind auf den Resten eines Walkadavers auf der Danskøya herumkaute, ganz klar ein Höhepunkt der Fahrt!

Glückliche Eisbärenfamilie und ein unglücklicher Wal auf der Danskøya.

Und wenn man darüber hinaus fragt, was in Erinnerung bleibt, dann werden die meisten ganz weit vorn die Landung auf einer Eisscholle nennen. Wann steht man schon mal auf einem Stück Packeis, und das noch auf 80 Grad Nord? Einmal wie Nansen fühlen! Muss ja nicht gleich für 3 Jahre sein.

Eislandung auf 80 Grad Nord.

Nach der Fahrt konnte dann endlich das arktische Weihnachtsbuch in den Druck gehen. Nach der norwegischen Ausgabe des Spitzbergen-Buches bereits das zweite Buch, das dieses Jahr fertig wurde! Endlich, muss man sagen. Angefangen hatte ich mit diesem Buch ja schon vor über 10 Jahren! Natürlich braucht es immer Zeit, mit Sorgfalt ein Buch zu machen, aber 10 Jahre sind doch eine ganze Menge. In diesem Fall war eines der Hindernisse, jemanden zu finden, der die Zeichnungen machen konnte, die ich für dieses Buch im Kopf hatte. Diesen „jemand“ hatte ich letztes Jahr – auch auf der Antigua – mit Norbert Wachter dann endlich gefunden! Damit stiegen Motivation und Umsetzbarkeit gleich deutlich an, und schwupps war unser Weihnachtsbuch nun fertig 🙂

Arktische Weihnachten: Ende Juli 2017 war das Buch endlich im Druck.

Schmelzendes Meereis erschwert Forschung an Eisbären

Für die Forscher auf Spitzbergen wird es immer schwieriger, die Wanderungen von Eisbären zu erforschen, die sich auf der Barentsee zwischen Svalbard und Russland bewegen. Insgesamt leben etwa 3000 Eisbären in dem Gebiet, doch nur zu etwa 300 Eisbären haben die Forscher inzwischen noch Zugang. Grund ist der Rückzug des Meereises, der dazu führt, dass die wandernden Eisbären Spitzbergen nicht mehr erreichen können.

Mithilfe eines GPS-Halsbandes können Wanderungen der Eisbären nachvollzogen werden

„Die Lage hat sich drastisch geändert“, konstatiert Eisbärforscher Jon Aars vom Norwegischen Polarinstitut. Seit 1987 werden die Eisbären auf Spitzbergen systematisch erforscht. Bis in die neunziger Jahre konnten dabei nicht nur Eisbären beobachtet werden, die ganzjährig auf Spitzbergen leben, sondern auch solche, die sonst auf der Barentsee zwischen Russland und Spitzbergen lange Wanderungen auf dem Meereis unternehmen. Ein großer Teil dieses Bestandes hielt sich im Laufe des Jahres auch immer für einige Zeit auf Spitzbergen auf, so dass die Wanderbewegungen gut untersucht werden konnten.

Heute werden fast nur noch Bären besendert, die sich das ganze Jahr auf Spitzbergen aufhalten. Wenn von 20 besenderten Bären zwei oder drei dabei sind, die auch nach Russland wandern, muss man schon von glücklichen Umständen sprechen. Die Folge ist eine verschlechterte Datenlage über die Wanderbewegungen der Eisbären. Ob diese Daten tatsächlich benötigt werden, um den Schutz der Eisbären zu organisieren, bleibt allerdings umstritten. Über die negativen Auswirkungen der Besenderung wurde auf dieser Seite schon mehrfach berichtet („Tot aufgefundener Eisbär wurde kurz zuvor zu wissenschaftlichen Zwecken betäubt“ oder „Eisbär durch Markierung verletzt“).

Wenn der Bär nicht zum Forscher kommt…

Da die Bären Spitzbergen nicht mehr erreichen können, gibt es Überlegungen, wie die Forscher umgekehrt zu den Eisbären gelangen könnten. Auf dem Meereis wird es jedoch zunehmend schwieriger, sich den Eisbären zu nähern. Das Eis muss stabil genug sein, damit ein Helikopter darauf landen kann. Zugleich darf das offene Meer nicht zu nahe sein, damit der Eisbär nicht ins Meer springt und dort ertrinkt, nachdem er betäubt wurde.

Jon Aars appelliert auch an die Wissenschaftler auf russischer Seite, mehr Einsatz bei der Erforschung der Eisbären, zum Beispiel auf Franz-Josef-Land zu zeigen.

Das Eis wird dünn für die Eisbären der Barentsee…

Quelle: NRK

Spitzbergen.de Jahresrückblick 2017, Juni: Lavahöhlen auf Jan Mayen

In der Aufregung hatte ich doch glatt den Haupt-Aufreger in Longyearbyen von Anfang April vergessen: Es gab kein Toilettenpapier mehr zu kaufen! Man nimmt den Klimawandel und angebliche Angriffsübungen der Russen auf Longyearbyen gelassen hin, was soll’s, etwas Schwund ist immer. Aber kein Klopapier mehr? Irgendwo hört der Spaß auch mal auf!

In die gleiche Kategorie fällt auch die Aufregung über die angebliche Flutung des menschheitsrettenden Saatguttresors (oder Saatgutlager oder Doomsday Vault oder wie auch immer man das Ding nennen will. Tatsächlich war im Oktober 2016, also mehrere Monate vor den weltweiten Medienberichten, während einer starken Regenphase Nässe in den Eingangsbereich des Lagers eingedrungen. Das sollte nicht passieren, es war ärgerlich und führte zu Ausbesserungsmaßnahmen, die Geld kosten, aber was tatsächlich passiert war, entbehrte doch jeglicher echten Dramatik. Die gab es dafür ein halbes Jahr später in den Medien, als irgendwer zufällig über diese ehemalige Randnotiz stolperte, sie ein wenig dramaturgisch aufbohrte und dann alle voneinander abschrieben, ohne dass jemand auf die Idee kam, zu schauen, was tatsächlich passiert war. Dabei hätte ein Blick auf die Webseite des Betreibers genügt. Immerhin ist spitzbergen.de nicht auch noch darauf hineingefallen. Ist doch auch was.

Was meine persönliche Arktis-Perspektive betrifft, war im Juni die Fahrt nach Jan Mayen das prägende Ereignis. Zum vierten Mal ging es von Island aus drei Tage lang auf kleinem Boot und großem Meer zu der Vulkaninsel weit im Norden. Jan Mayen ist ein ungeheuer faszinierender Ort, und je mehr man sich umschaut, desto mehr entdeckt man. Auch dieses Mal kamen viele Laufkilometer zusammen. Neben vielen anderen Eindrücken waren es die Lavahöhlen am Beerenberg, die ich garantiert nicht vergessen werde. Während eine Bergsteigergruppe den Beerenberg-Gipfel erreichte (wo ich 2015 glücklich oben gewesen war), hatte ich die Gelegenheit wahrgenommen, mir eine Reihe von Höhlen am Südhang des Beerenberg anzuschauen, die bei Ausflüssen von Lava entstanden waren. Faszinierender geht’s nicht! Dieser Eindruck, oder besser: dieses Gefühl, im Beerenberg zu sein, in den Eingeweiden dieses arktischen Vulkans – extremst abgefahren. Ich brauche auch wohl kaum zu erwähnen, dass es nicht gerade einfach ist, dort hinzukommen. Eine seltene Gelegenheit von der Art, die das delikateste Salz in meiner arktischen Suppe liefert. Das war mein Juni-Highlight.

Lavahöhle im Schmelckdalen auf dem Beerenberg, Jan Mayen.

News-Auflistung generiert am 19. April 2024 um 06:19:39 Uhr (GMT+1)