-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Grube 7

Panorama der letzten norwegischen Kohlegrube Spitzbergens

Grube 7, elf Kilometer südöstlich von Longyearbyen im Adventdalen.

Die Grube 7 liegt in rund 400 Metern Höhe im Berg Breinosa, elf Kilometer südöstlich von Longyearbyen auf der Südseite des Adventdalen. Sie ist über eine Straße mit Longyearbyen verbunden und die letzte norwegische Kohlegrube in Spitzbergen, die noch in Betrieb ist – jedenfalls Stand Frühjahr 2025. Im Juli soll die Grube 7 geschlossen werden. Damit wird der norwegische Kohlebergbau auf Spitzbergen nach über 100 Jahren ab dem Sommer 2025 Geschichte sein.

Die Grube 7 ist die letzte Kohlegrube, die im Gebiet um Longyearbyen erschlossen wurde. Als einziges Bergwerk bei Longyearbyen war sie nie an die Kohleseilbahn („taubane“) angeschlossen, mit deren Hilfe die Kohle aller anderen Gruben zum Hafen transportiert wurde. Die Kohle aus der Grube 7 wurde von vornherein mit Lastern zum Hafen gebracht.

Nach ersten Untersuchungen in den 1960er Jahren wurde die Produktion in der Grube 1976 aufgenommen. Von 1978 bis 1981 wurde der Betrieb für Ausbesserungen unterbrochen, und 1988 gab es nach einem Brand einen mehrmonatigen Betriebsstopp.

In den letzten Betriebsjahren lag die jährliche Produktion in der Größenordnung von 100.000 Tonnen Kohle (zum Vergleich: eine Ruhrgebietszeche konnte beispielsweise eine Jahresproduktion von 6-7 Millionen Tonnen haben). Etwa zwei Drittel davon wurden nach Europa exportiert, wo sie von Industriekunden in der Chemie- und Metallindustrie gekauft wurde, etwa zur Herstellung hochwertiger Stahlsorten für die Autoindustrie. Mit der Abnahme von 20-30.000 Tonnen war das Kohlekraftwerk in Longyearbyen ein wichtiger Kunde. Im Herbst 2023 wurde die Energieproduktion in Longyearbyen jedoch von Kohle auf Diesel umgestellt. Daraufhin wurde beschlossen, den eigentlich bis 2031 geplanten Betrieb der Grube 7 schon 2025 zu beenden. Aber abseits politischer und wirtschaftlicher Erwägungen gehen die Vorkommen im Bereich der Grube 7 ohnehin zur Neige, und wenn Norwegen noch deutlich über 2025 hinaus Kohle abbauen wollte, müsste dafür ohnehin eine neue Grube erschlossen werden. Vor Jahren wurden dafür schon Vorkommen im Berg Bassen erkundet, der zum Massiv des Operafjellet auf der Nordseite des Adventdalen gehört. Politisch ist derzeit aber kaum vorstellbar, dass das passiert, zumal dafür eine Straße durch bislang unberührte Tundragebiete gebaut werden müsste.

Die Steinkohle aus der Grube 7 stammt aus dem Paläogen (früher Alttertiär), sie ist rund 60 Millionen Jahre alt.

Panorama 1: Tagesanlage

Das erste Panorama zeigt die Tagesanlagen (die an der Oberfläche befindlichen Anlagen) einschließlich der Verladeanlage mit Panoramablick aufs Adventdalen.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_438-Pano

Panorama 2: Tagesanlage (Eingang)

Hier stehen wir vor dem Eingang zu den Tagesanlagen.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_417-Pano

Panorama 3: Tagesanlage (innen)

Die große Werkhalle der Tagesanlage. Im Alltag ist hier der Zugang zur Grube 7, der Stollen beginnt direkt hinter dem roten Rolltor. In dieser spannenden Umgebung fand während des Polarjazz-Festivals 2025 aber auch schon mal ein Konzert statt!

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_375-Pano

Panorama 4: der Hauptstollen (1)

Der Hauptstollen bildet heute nur noch den Zugang zu den tiefer im Berg gelegenen, hinteren Teilen der Grube 7, in denen noch abgebaut wird. In diesem Bereich wurde in den frühen Jahren des Betriebs abgebaut, aber das ist schon lange vorbei.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_314-Pano

Panorama 5: Valhall

Dieser Raum seitlich des Hauptstollens wird von den Bergleuten „Valhall“ genannt, hier wird Material gelagert. An der Decke – dem „Hangenden“, wie Bergleute und Geologen sagen – sind schöne Rippelmarken zu sehen, wie man sie von sandigen Ufern und dem Wattenmeer kennt. Sie entstehen, wenn fließendes Wasser sich über sandigen Untergrund bewegt.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_354-Pano

Panorama 6: der Hauptstollen (2)

Noch ein Eindruck vom Hauptstollen, auf der Höhe des Aufenthaltsraums für die Pause. Im Hauptstollen wird, wie man sieht, mit Geländewagen (Toyota Hilux, in Longyearbyen weit verbreitet) gefahren, der Stollen ist über zwei Meter hoch und damit kann man darin bequem gehen und stehen.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_282-Pano

Panorama 7: Ende des Hauptstollens

Hier ist der Hauptstollen zu Ende. Die Autos müssen hier geparkt werden, weiter geht es mit tiefergelegten Gefährten. Das sind aber keine schicken Flitzer mit Alufelgen, sondern Fahrzeuge, in denen man mehr liegt als sitzt. Der Grund ist, dass das Flöz (die Kohleschicht) von nun an dünner ist und daher ist der Stollen deutlich niedriger, so an die 1,5 Meter. Aufrecht stehen ist Menschen mit mindestens durchschnittlicher Größe damit nicht mehr möglich, was den Aufenthalt in diesem Bereich auf Dauer recht mühsam macht, selbst wenn man nicht schwer in der Kohle arbeitet. Man geht und arbeitet gebückt oder liegend und beim Fahren zieht man besser den Kopf ein und spätestens jetzt ist man froh, für alle Fälle einen Helm auf dem Kopf zu haben.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_257-Pano

Es gab allerdings auch Kohlegruben auf Spitzbergen, in denen die Stollen noch niedriger waren, im Extremfall war es gerade mal gut ein halber Meter!

Panorama 8: Transportband

In diesem Stollen verläuft das Transportband für die Kohle. Hier ist die Deckenhöhe normal, man kann also stehen.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_228-Pano

Panorama 9: Verwerfung

Hier sieht man, was die Grube 7 für Geologen spannend und für Bergleute schwierig macht, nämlich eine der vielen Verwerfungen. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass es im Stollen merklich auf- und abwärts geht.

Eine Verwerfung ist ein Bruch im Gestein, entlang dessen die Gesteinsschichten gegeneinander versetzt sind. Für den Bergmann bedeutet das, dass die Kohleschicht plötzlich zu Ende ist und er vor taubem Gestein steht, also vor wertlosem Sandstein. Durch die Sprunghöhe der Verwerfung bedingt, liegt das Flöz hinter der Verwerfung höher oder tiefer, was dank der sorgfältigen Erkundung, die dem Abbau in modernen Bergwerken immer vorangeht, schon vorher bekannt ist. Dennoch sind damit Aufwand und Kosten verbunden und wenn die Sprunghöhe zu groß ist, kann der Bergbau an dieser Stelle zu Ende sein.

- Pano-Anker-Link: #230328_Gruve-7_119-Pano

Im Hangenden (oben, die „Decke“) sieht man schön das Wurzelgeflecht von Bäumen, die einst in den Sumpfwäldern wuchsen, aus denen später die Kohle entstand.

Im Fall dieser Verwerfung beträgt die Versetzung gut 3,60 Meter, was für dieses Gebiet schon recht viel ist. Wenn man die Landschaft im Freien betrachtet, bekommt man zunächst den Eindruck, dass die geologischen Schichten gar nicht durch Tektonik (Bewegungen in der Erdkruste) beeinflusst sind, sondern ungestört nahezu horizontal liegen. Das ist aber bei näherem Hinschauen nicht der Fall, sie sind von kleineren Falten und Brüchen durchzogen. Das sieht man in der Grube 7 sehr deutlich, da die Fahrt im Stollen ständig wellenartig auf- und abwärts geht.

Die eigentlichen Brüche sind oft nur schwer oder gar nicht sichtbar, da die Wände im Stollen aus Brandschutzgründen mit Kalk bedeckt werden oder von stabilisierenden Holz- oder Blechwenden abgedeckt sind.

Panorama 10: der niedrige Stollen

Dieses Panorama existiert leider nicht, was schade ist, da es das einzige aus dem Bereich gewesen wäre, in dem die Stollenhöhe nur wenig mehr als einen Meter beträgt. Aber in der Nähe wurde gearbeitet und ich musste unterbrechen, bevor ich fertig war.

In diesem hintersten – östlichsten – Teil der Grube 7 ist man etwa fünf Kilometer vom Eingang in der Halle entfernt. Dafür ist man ganz in der Nähe des Foxdalen. Es gibt sogar einen Notausgang, der am Foxdalen ins Freie führt, allerdings in mehreren hundert Metern Höhe an einem steilen Hang.

Baumfossilien

Neben der Tektonik (Störungen und Falten) sind für Geologen natürlich die Fossilien interessant. Wie man sich denken kann, findet man in der unmittelbaren Umgebung eines Kohleflözes, das ja aus organischer Substanz von Pflanzen entstanden ist, jede Menge Fossilien von Pflanzen. Darunter sind Wurzeln, Äste und Stämme von Bäumen, die einst im Alttertiär die sumpfigen Kohlewälder bildeten.

Spuren des Pantodont

In den Kohlesümpfen liefen Tiere herum, die im Matsch ihre Fußabdrücke hinterließen. Unter idealen Bedingungen sind diese erhalten geblieben und man kann sie im Hangenden, also an der Stollendecke, von unten sehen. Früher wurden in der Grube 7 Spuren von Pantodonten gefunden. Pantodonten waren frühe Säugetiere, die man sich in etwa ähnlich wie Hunde vorstellen kann. Allerdings waren Pantodonten Pflanzenfresser. Tantsächlich waren Pantodonten eine große Gruppe von Tieren mit verschiedensten Arten, die weltweit zu finden waren.

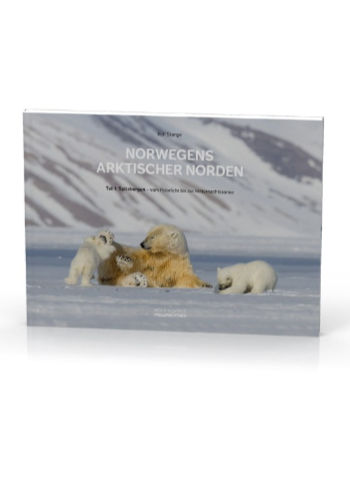

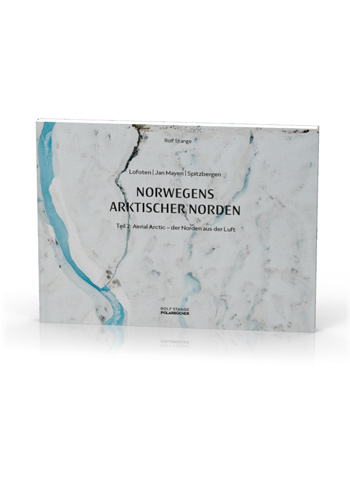

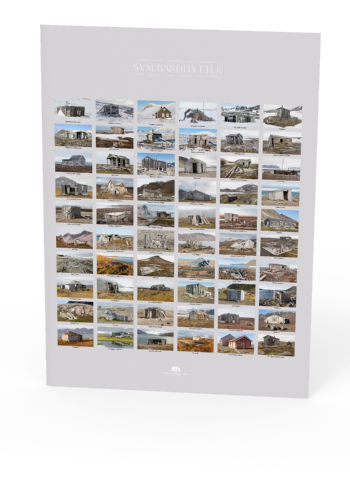

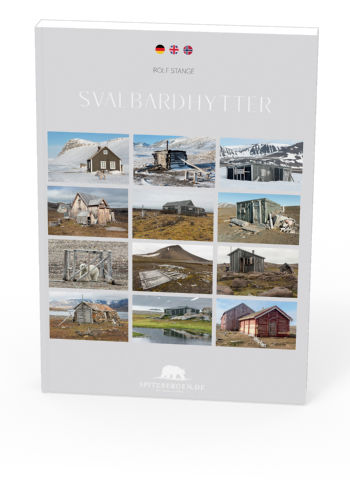

Bücher, Kalender, Postkarten und mehr aus dem Spitzbergen-Verlag

Diese und andere Verlagserzeugnisse des Spitzbergen-Verlags im Spitzbergen-Shop.

Letzte Änderung: 02. April 2025 ·

Copyright: Rolf Stange