-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Juni 2025

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Home

→ Spitzbergen Landeskunde und Reisetipps

→ Praktische Tipps für die Reise

→ Neue Regeln 2025

Neue Regeln ab 2025

Landgänge, Abstände zu Eisbären und mehr

Zum 1. Januar 2025 traten einige wichtige neue Regeln in Kraft. Diese sind einerseits wichtig, andererseits sorgen sie aber auch offenbar für eine ganze Menge an Verwirrung und Nachfragen, so dass ich hier die wichtigsten Änderungen im Überblick zusammenfassen will. Zumal dazu mittlerweile auch einiger Unfug zirkuliert.

Die Hauptpunkte, um die es hier geht, sind Landungen in Schutzgebieten, Abstände von Eisbären und anderen Tieren und Vogelkolonien. Aber es geht auch um Schiffsgrößen, Passagierzahlen, Schweröl, Drohnen und dies und das mehr.

Auch mit den neuen Regeln bleibt Spitzbergen ein interessantes Reiseziel.

Es ist viel Text, aber die Sache ist auch einigermaßen umfangreich, kompliziert und unübersichtlich. Die verschiedenen Regeln sind auf diverse Gesetze verteilt, von denen man teilweise sowohl die älteren Originalfassungen als auch die jetzigen Aktualisierungen betrachten muss, um wirklich zu verstehen, was Sache ist. All das ist nur auf norwegisch verfügbar (an verschiedenen Stellen auf lovdata.no, das ist das norwegische amtliche Gesetzesblatt). Ich habe mir das alles sorgfältig angeschaut, das Ergebnis steht in der neuen Ausgabe des Spitzbergen-Reiseführers (verfügbar voraussichtlich ab Ende Januar 2025) und zusammenfassend auf dieser Seite.

Vor allem Guides und andere, die für die Einhaltung der Regeln verantwortlich sind, sollten sich die Zeit nehmen und sich den Überblick verschaffen. Sonst wird man möglicherweise früher oder später mit den neuen Regeln in Konflikt kommen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Aber Unwissenheit … und so weiter.

Es gab mal die Idee, das Regelwerk übersichtlicher zu gestalten. Das ist definitiv nicht gelungen.

Landungen in Schutzgebieten auf 43 Stellen beschränkt

Das ist wahrscheinlich eine der beiden Änderungen, die für die meisten Kontroversen und die meiste Aufregung sorgte. Sie birgt auch tatsächlich einigen Sprengstoff, nicht zuletzt eine Umdrehung des Rechtsprinzips: Konnte man früher überall an Land gehen, wo es nicht verboten war, ist das jetzt nur noch dort möglich, wo es explizit erlaubt ist.

Darüber ist in den letzten Jahren viel gestritten worden, und ob das sinnvoll und notwendig war oder ob man das nicht anders besser und zielführender hätte machen können, ist nun eine müßige Diskussion. Das Gesetz ist in Kraft, die Debatte ist beendet. Hier soll es vielmehr darum gehen, was es tatsächlich bedeutet (und was nicht) und wo, wann und für wen es gilt.

Kinnvika auf dem Nordaustland: eine von 43 Landestellen in den Schutzgebieten.

Was bedeutet es? In den meisten Nationalparks und Naturreservaten dürfen Touristen prinzipiell nicht mehr an Land gehen. Möglich ist das ab 2025 nur noch an 43 Stellen, die der Gesetzgeber speziell dafür vorgesehen hat. Es gibt amtliche Karten, denen man genau entnehmen kann, wo diese Stellen liegen. An einigen von diesen 43 Stellen dürfen nur maximal 39 Personen gleichzeitig an Land, von denen mindestens 3 Leute ortskundige Guides sein müssen. An manchen Stellen darf man sich auch nur innerhalb bestimmter Grenzen bewegen, die in den genannten Karten eingezeichnet sind.

Dies gilt für die meisten Nationalparks und Naturreservate, aber nicht für alle. Es gilt in den großen Nationalparks im Westen und Norden Spitzbergens (Süd Spitzbergen, Van Mijenfjord, Nord Spitzbergens, Wijdefjord) und in den meisten Naturreservaten (Nordost Svalbard, Südost Svalbard, Ossian Sarsfjellet).

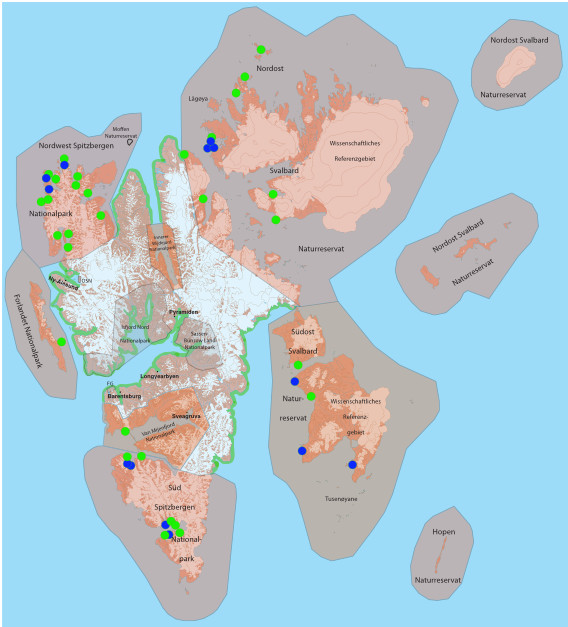

Die folgende Karte illustriert das:

Regeländerungen ab 2025. Details im Text.

Hier gibt es auch eine größere Version der Karte.

Die rot dargestellten Schutzgebiete werden in der Fläche ab Januar 2025 für Touristen prinzipiell gesperrt. Die für Touristen in diesen Schutzgebieten zugelassenen 43 Landestellen sind durch die Punkte markiert. Die grünen Punkte sind Landestellen ohne Begrenzung der Personenzahl (nicht mehr als 100 Touristen gleichzeitig an einer Stelle an Land ist schon bislang gute Praxis). Bei den blauen Punkten dürfen maximal 39 Personen an Land sein, darunter 3 Guides.

Gebiete außerhalb der betroffenen Schutzgebiete bleiben zugänglich. Diese Küstenstreifen sind in der Karte grün markiert. Dazu zählen einerseits Gebiete, die nicht Teil eines Nationalparks oder Naturreservates sind, aber auch die Nationalparks im Isfjord (Nordre Isfjord, Bünsow-Sassen) und die Naturreservate Bjørnøya und Hopen. Die beiden letztgenannten Inseln sind touristisch wenig bedeutend, aber allein der große und landschaftlich vielseitige Isfjord, in dem auch Longyearbyen liegt, ist ein wichtiges Gebiet, das viel Platz und viele touristisch interessante Möglichkeiten bietet. Das gleiche gilt für die Gebiete, die nicht Teil eines Nationalparks oder Naturreservates sind, und das sind große, interessante Küstenstreifen.

Wann gilt das?

Die Regel gilt auch nicht permanent. Im Frühjahr, vom 1. Januar bis zum 25. Mai, dürfen Touristen sich auf gefrorenem, schneebedeckten Boden auch in den fraglichen Schutzgebieten bewegen, die ab dem 26. Mai vom Landeverbot betroffen sind. Da hat der Gesetzgeber den Touristen der zunehmend beliebten Reiseart „ski and sail“ eine Tür geöffnet (nett, so viel Differenzierung hätte man sich an anderer Stelle auch gewünscht).

Ski- und Schneeschuhtouren sind auf gefrorenem, schneebedecktem Boden

bis zum 25. Mai überall möglich.

Für wen gilt das? „Privat“ versus „touristisch“

Schließlich muss man sich klar machen, für wen das gilt und für wen nicht. Das Landeverbot in den genannten Nationalparks gilt für Teilnehmer kommerzieller Reisen. Es gilt nicht für Leute, die privat reisen, für Wissenschaftler oder andere Reisende (etwa Filmteams), die eigenständig unterwegs sind. Die Frage, wo man wohnt, spielt dabei übrigens keine Rolle, es wird hier nicht nach „locals“ unterschieden, die in Spitzbergen wohnen, und Zureisenden, die anderswo wohnen, in Norwegen oder in anderen Ländern. Sobald die Reise „touristisch“ ist, gilt das Landeverbot, ansonsten nicht, egal ob man in Longyearbyen, auf dem norwegischen Festland oder anderswo auf der Welt wohnt. Das ist auch unabhängig von der Nationalität, dem Spitzbergenvertrag entsprechend sind Norweger und Bürger anderer Länder hier rechtlich gleichgestellt.

Privates Segelboot auf privater Fahrt: hat alle Möglichkeiten.

Den Begriff „touristisch“ verwende ich hier im Sinne dieser neuen Regeln: wer in diesem Sinne „touristisch“ unterwegs ist, darf in den Schutzgebieten nur die 43 Landestellen nach obenstehender Karte anlaufen; wer privat ist, hat dort weitgehend freie Wahl (im Rahmen des ansonsten geltenden Rechts, Vogelschutzgebiete etc. sind natürlich zu beachten). Und natürlich ist man eigentlich auch Tourist, wenn man mit dem eigenen, privaten Segelboot unterwegs ist, aber das ist hier nicht der Punkt.

Die Definition „touristisch“ oder „privat“ bietet Potenzial für Grauzonen. „Touristisch“ ist eine Reise, die durch Inanspruchnahme bezahlter Dienstleistungen möglich gemacht wurde.

Die Umsetzung dieses Rechts ist abzuwarten, und ich weise explizit darauf hin, dass ich kein Jurist o.ä. bin. Aber nach sorgfältiger Lektüre der Gesetzestexte im norwegischen Original (und nicht nur irgendwelcher Pressemeldungen o.ä.) sieht es derzeit wohl so aus, wie die folgenden Beispiele zeigen. Es geht dabei, von einer Ausnahme abgesehen, nur um Schiffsreisen, für andere Reisen sind Landgänge in den abgelegenen Gebieten ohnehin nicht relevant.

- Sie haben bei einem Veranstalter eine Schiffsreise gebucht auf einem Schiff, das eine professionelle Mannschaft und ebensolche Guides hat? Die Reise ist in jedem Fall touristisch, egal ob Sie mit 100 anderen Passagieren und einer Besatzung aus 60 Menschen an Bord sind und dort sterneverdächtig verpflegt werden, oder ob Mannschaft und Guide-Team nur aus einer Person bestehen und Sie selbst die Kartoffeln schälen und die Segel setzen.

- Sie kommen mit Ihrem eigenen Segelboot? Sie haben vielleicht ein paar Freunde an Bord, sonst aber niemanden? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind privat unterwegs und dürfen in den genannten Schutzgebieten Ihre Landestellen auch abseits der 43 für Touristen freigebenen Plätze frei wählen.

- Sie kommen mit einem gecharterten Segelboot, oder Sie chartern in Longyearbyen ein Boot? Sie haben vielleicht ein paar Freunde an Bord, sonst aber niemanden? Dann gilt wohl auch hier: Sie sind privat unterwegs und dürfen in den genannten Schutzgebieten Ihre Landestellen auch abseits der 43 für Touristen freigebenen Plätze frei wählen. Allerdings nähert man sich durch den kommerziellen Charter eines Bootes der Grenze, von der ab man „touristisch“ unterwegs ist, so dass die Landestellen entsprechend eingeschränkt werden. Im Zweifel vorher bei der Anmeldung, die ohnehin vorgeschrieben ist, im konkreten Einzelfall mit dem Sysselmester abklären, entschieden wird immer im Einzelfall.

- Sie kommen mit einem gecharterten Segelboot, oder Sie chartern in Longyearbyen ein Boot? Sie haben vielleicht ein paar Freunde an Bord, und dazu einen Skipper oder vielleicht einen Guide? Auch wenn alle Reiseteilnehmer schon lange befreundet oder sonstwie privat verbunden sind und sich damit als private Reisegruppe wahrnehmen, in die sich keine anderen Teilnehmer einbuchen können: Hier ist man touristisch unterwegs in dem Sinne, dass in den genannten Schutzgebieten Landgänge nur an besagten 43 Stellen erlaubt sind.

- Sie wollen alleine oder zusammen mit Partner und Freunden auf dem Prins Karls Forland wandern gehen, mit Zelt und Rucksack? Das ist der von Longyearbyen aus nächstgelegene Nationalpark, der unter die fraglichen Regeln (Landeverbot für Touristen abseits der 43 Stellen) fällt. Sie beauftragen einen Reiseveranstalter in Longyearbyen mit dem Transport dorthin, irgendwie muss man ja erst mal hinkommen. Der Veranstalter soll Sie mit einem schnellen Boot zur Südspitze des Prins Karls Forlandes bringen. Pech gehabt – das geht nicht, für den Veranstalter und seine kommerziellen Dienstleistungen gelten die fraglichen Regeln und damit auch für alle, die im Boot dieses Veranstalters sitzen. Er darf Sie nur an einer der Stellen an Land setzen, wo das für Touristen erlaubt ist. Das gilt auch, wenn Sie in Longyearbyen wohnen; das spielt, wie gesagt, in diesem Zusammenhang keine Rolle (im konkreten Fall würden Sie sich einfach bei Poolepynten absetzen lassen und von dort loswandern).

Für die meisten wird das eindeutig sein. Wer sich in die Nähe einer Grauzone begibt – das wird vor allem Mannschaften von Segelbooten betreffen, die sich als privat wahrnehmen, aber die eine oder andere bezahlte Dienstleistung in Anspruch nehmen – sollte rechtzeitig zu Beginn der Planung mit dem Sysselmester abklären, ob die Annahme, man sei privat unterwegs, auch aus amtlicher Sicht zutreffend ist. Für die fraglichen Gebiete muss man sich sowieso vorher beim Sysselmester anmelden.

Guide-Zertifizierung

Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich: „Guide“ ist in Spitzbergen immer noch kein geschützer Beruf, jeder darf sich als Guide bezeichnen und entsprechende Dienstleistungen dort anbieten. Es gibt zwar schon diverse Zertifizierungen, aber der Gesetzgeber hat noch keine davon amtlich anerkannt oder gar vorgeschrieben.

„Guide“ ist in Spitzbergen (noch) kein geschützter Beruf. Wer im Norden von Island meint, plötzlich in Svalbard zu sein, sollte sich vielleicht sowieso etwas anderes überlegen 🤔🤪

Kommentar: Das steht immer noch aus, obwohl es schon seit einer gefühlten Ewigkeit diskutiert wird und obwohl es, frühzeitig eingeführt und sinnvoll umgesetzt, wohl auch einige Probleme von vornherein gelöst hätte, die man nun mit dem Holzhammer zu erschlagen versucht (und dabei noch nicht einmal wirklich trifft). Hieß es früher, dass organisierter, von kundigen Guides geführter Tourismus der richtige Weg ist, passiert ja nun das Gegenteil: Der organisierte Tourismus wird eingeschränkt, dafür gilt für privat Reisende freie Fahrt. Dabei sind es vor allem private Yachten, die immer wieder für Probleme sorgen, weil sie überall hinkommen, aber oft weder die entsprechende Erfahrung noch Kenntnis des Regelwerks haben und gerne mal ein Lagerfeuerchen aus geschützten Hölzern eines Kulturdenkmals machen oder ein Selfie mit einem Walross im Arm (im Detail betrachtet, spitze ich hier etwas zu). Mit einer gut umgesetzten und flächendeckend – auch für private Gruppen, vor allem solche mit eigenen Booten – vorgeschriebenen Zertifizierung für Guides, die für gute, regelkonforme Praxis verantwortlich sind, hätte man hier schon frühzeitig zielführend ansetzen können. Die Gelegenheit hat man leider verstreichen lassen.

Schiffe in Schutzgebieten: Passagierzahl, Schweröl

Schiffe, die in Nationalparks und Naturreservaten fahren, dürfen nicht mehr als maximal 200 Passagiere an Bord haben. Das galt bis 2024 nur in den Naturreservaten.

Mehr als 200 Passagiere darf kein Schiff in den Schutzgebieten mehr an Bord haben.

In der gesamten Zwölfmeilenzone in Svalbard darf kein Schiff Schweröl an Bord haben (auch nicht in einem nicht genutzten Tank). Das wurde schrittweise seit 2014 eingeführt, 2024 sind die letzten Übergangsregelungen ausgelaufen. Das Schwerölverbot gilt übrigens für alle Schiffe, nicht nur für Kreuzfahrtschiffe.

Abstände von Eisbären

Das ist der zweite Hauptpunkt, der für Kontroversen gesorgt hat und nun viele verunsichert.

Ab 2025 gelten gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstände: 300 Meter beziehungsweise im Frühjahr (1. März-30. Juni) 500 m. Und es gibt eine Pflicht zum aktiven Ausweichen: Liegt etwa ein Schiff vor Anker oder es ist am oder im Eis geparkt und ein Eisbär nähert sich neugierig, muss man wegfahren. Dies gilt im gesamten norwegischem Hoheitsgebiet, also in der Zwölfmeilenzone um Svalbard. Eisbärenbeobachtung und -fotografie ist in Spitzbergen nur aus den genannten Entfernungen möglich. Mit guter Ausrüstung kann man auch aus 300 Metern Entfernung schöne und durchaus gute Fotos machen, aber formatfüllende Eisbärenportraits, die mit Glück bis 2024 möglich waren, wird es in Spitzbergen nicht mehr geben.

Ein neugieriger Eisbär untersucht ein Tau, mit dem das Schiff am Eis festgemacht ist.

Nach nun geltendem Recht müsste man jetzt das Tau einholen und wegfahren …

Der Arm des norwegischen Gesetzes reicht bis 12 Seemeilen vor der Küste. Außerhalb der Zwölfmeilenzone (Hoheitsgewässer) gilt das nicht. Es besteht also weiterhin die Möglichkeit, schöne Eisbärensichtungen an der Treibeiskante außerhalb der Zwölfmeilenzone zu machen. Das erfordert Glück und Zeit und eine Fahrt zur Treibeisgrenze ist natürlich auch nichts Neues, aber es ist und bleibt eine Möglichkeit, und wenn man im Treibeis außerhalb der Zwölfmeilenzone Glück hat und ein neugieriger Eisbär zum Schiff gelaufen kommt, kann man sich darüber freuen und das Erlebnis entspannt genießen. Man sollte sich allerdings darüber im Klaren sein, dass man dazu schon Glück braucht; bei weitem nicht auf jeder Fahrt zum Treibeis sieht man Eisbären.

Abstände von Walrossen

Auch zu Walrossen gelten bestimmte Abstände: 150 m Mindestabstand von Walrosskolonien mit Booten, ab 300 m Abstand gilt zudem für Boote eine Maximalgeschwindigkeit von 5 Knoten. An Land gibt es keinen gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand; es gibt den empfohlenen Mindestabstand von 30 Metern beziehungsweise 150 Meter bei Herden, in denen sich Kühe und Kälber aufhalten, denn die werden schon bei deutlich größeren Abständen nervös und können in Panik geraten.

Generell gilt schon seit vielen Jahren für alle Tiere: jede Störung ist verboten.

Vogelschutzgebiete und geschützte Vogelkolonien

Hört sich etwas doppelt gemoppelt an, ist es aber nicht. Vogelschutzgebiete oder Vogelreservate sind die kleinen Schutzgebiete, die saisonal in der Brutsaison (definiert als die Zeit 1. Mai – 15. August) für alle Besucher gesperrt sind, einschließlich einer 300 Meter Schutzzone auf dem umgebenden Wasser vor dem Ufer. Dabei handelt es sich vor allem um kleine Inseln, auf denen Eiderenten und andere Vögel zahlreich brüten; Vogelschutzgebiete auf dem Festland gibt es nur bei Kapp Linné und auf der Midterhuksletta im Bellsund. Diese Vogelschutzgebiete gibt es schon lange.

Dickschnabellummen am Brutfelsen im Raudfjord. Eine von zahlreichen Kolonien, in deren Nähe nun eine Geschwindigkeitsgrenze gilt.

Neu hinzugekommen ist eine größere Anzahl von Vogelkolonien, in deren Umgebung Boote sich nur mit maximal 5 Knoten Geschwindigkeit auf dem Wasser bewegen dürfen. Das gilt üblicherweise bis 500 Meter vom Ufer entfernt. Amtliche Karten informieren darüber, welche Kolonien betroffen sind und in welchem Bereich genau die Geschwindigkeitsbegrenzung jeweils gilt. Wer selbst ein Schiff oder Boot steuert, sollte hier den Überblick haben, denn das betrifft auch einige Stellen, wo man es nicht vermuten würde.

Eisbrechen

Ist verboten. Das bezieht sich auf festes Eis, das mit der Küste verbunden ist. Es gibt nur wenige Ausnahmen, etwa für die Schifffahrtswege nach Longyearbyen, Barentsburg und Ny-Ålesund und für die Küstenwache und Sysselmester. Das war bisher schon verboten und nun wurde es noch einmal gesetzlich fixiert, wirklich neu ist das nicht.

Bis zur Eiskante: gerne! Aber nicht weiter. Das ist nichts Neues.

Drohnen

Sind in allen Nationalparks und Naturreservaten ab 2025 verboten. Das schließt die Nationalparks im Isfjord mit ein und es gilt auch für Unterwasserdrohnen und solche, die sich am Boden fortbewegen.

Zelten und Lager

Die Genehmigungspflicht für Zelten und Lager wird ausgeweitet.

Fahren auf Fjordeis

Die schon länger geltenden, weitgehenden Fahrverbote auf Fjordeis werden auf gesetzliche Basis gestellt. Das betrifft vor allem das Fjordeis im Tempelfjord, Billefjord, Van Mijenfjord und Storfjord. Mit motorisierten Fahrzeugen (sprich: Motorschlitten) darf man dort nur noch sehr eingeschränkt auf dem Fjordeis fahren. Nicht motorisierter Verkehr (Hundeschlitten, Skitouren) sind davon nicht betroffen.

Motorisiert auf dem Fjordeis unterwegs: nur noch eingeschränkt möglich.

Auch das ist nicht neu.

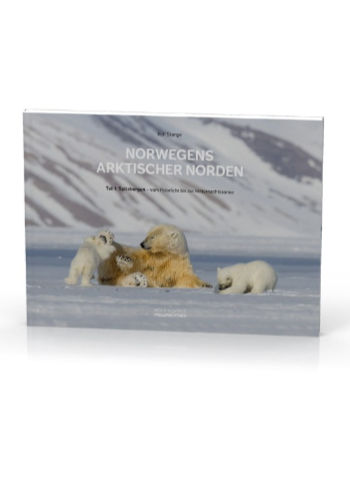

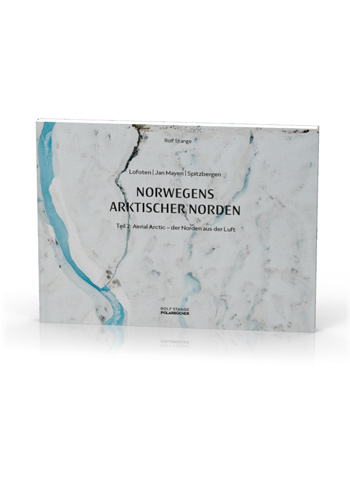

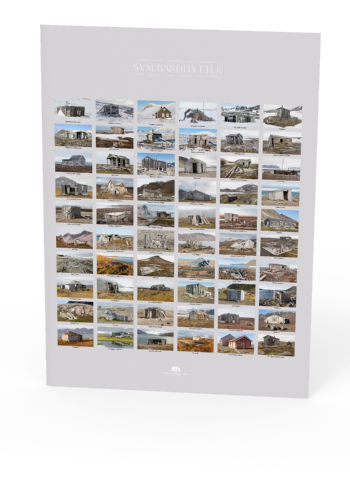

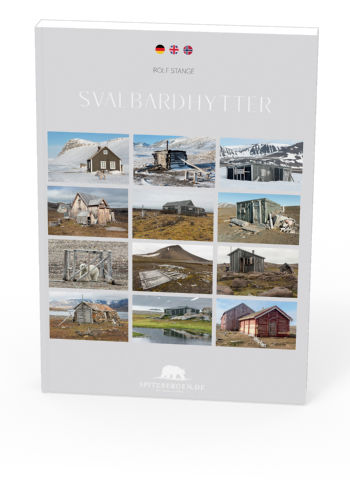

Bücher, Kalender, Postkarten und mehr aus dem Spitzbergen-Verlag

Diese und andere Verlagserzeugnisse des Spitzbergen-Verlags im Spitzbergen-Shop.

Letzte Änderung: 09. Januar 2025 ·

Copyright: Rolf Stange