-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Home →

Jahres-Archiv: 2015 − Nachrichten

Longyearbyen Flughafen: Sprit alle

Dem Flughafen bei Longyearbyen, Svalbard lufthavn, geht der Sprit aus. Der neue Treibstoff ist bestellt und kommt mit dem Schiff vom norwegischen Festland, was aber Zeit in Anspruch nimmt. Einstweilen wird Kerosin rationiert. Bereitschaftsdienste haben Priorität, und Fluggesellschaften werden gebeten, möglichst auf dem Festland zu tanken.

Das kann dazu führen, dass Direktflüge von Longyearbyen nach Oslo in Tromsø einen ungeplanten Tankstop einlegen müssen, was zu Verzögerungen bei der Ankunft in Oslo führt, wie dieser Autor letzte Woche schmerzvoll erfahren musste.

Nächste Woche soll das Versorgungsschiff kommen, und dann können alle Flugzeuge wieder nach Herzenslust volltanken.

Ein Königreich für eine Kanne Sprit! Dem Flughafen von Longyearbyen geht der Treibstoff aus.

Quelle: NRK

Kjerstin Askholt: neuer Sysselmannen

Kjerstin Askholt wird ab 1. Oktober Sysselmannen på Svalbard. Der Sysselmannen, oft als Gouverneur übersetzt, ist der höchste Repräsentant der norwegischen Regierung in Spitzbergen mit Sitz in Longyearbyen und wird alle 3 Jahre von der Regierung ernannt, eine Wahl gibt es nicht. Dieses Mal gab es 7 Bewerber. Die meisten Bewerber kommen aus höheren Dienstgraden der Polizei oder Justizverwaltung.

Kjerstin Askholt ist seit 2003 im Justizministerium mit der Verwaltung der norwegischen Gebiete in der Arktis befasst und somit in der Materie erfahren. Allgemeine Kontinuität und ein weiterhin guter Dialog mit den russischen Nachbarn in Barentsburg werden Schwerpunkte sein, wobei die Kontinuität in Zeiten des Umbruchs etwa beim Kohlebergbau mitunter ebenso schwierig sein wird wie der Dialog mit den Russen, der lokal nach wie vor insgesamt gut funktioniert, international bekanntermaßen aber durch den Ukraine-Konflikt belastet ist.

Kjerstin Askholt wird die zweite Frau sein, die in Longyearbyen die Position des Sysselmannen einnimmt. 1995-98 war Ann-Kristin Olsen Chefin in Skjæringa (der Ortsteil, in dem der Amtssitz liegt), wie man lokal sagt. An der Bezeichnung Sysselmannen ändert sich nichts.

Sysselmannen ab Oktober: Kjerstin Askholt. © Foto: Sysselmannen.

Quelle: Sysselmannen

17. Mai: Norweger feiern ihren Nationalfeiertag auch in der Arktis

Der 17. Mai ist Nationalfeiertag in Norwegen. Gefeiert wird das norwegische Grundgesetz, das am 17. Mai 1814 im südnorwegischen Örtchen Eidsvoll von der gerade frisch zusammengekommenen Nationalversammlung verabschiedet wurde. Ein bedeutender Akt für das Land und mutig noch dazu, denn zuvor wurde Norwegen fast 300 Jahre lang von Dänemark aus regiert. Offiziell war Norwegen Teil des dänischen Königreichs, die wichtigen Positionen waren von Dänen besetzt und über Kultur- und Schulpolitik versuchte man die Norweger zu Dänen zu machen.

Als 1814, zum Ende der Napoleonischen Kriege, im Kieler Frieden über eine territoriale Neuordnung Skandinaviens verhandelt wurde, nutzten die Norweger die Gelegenheit: Sie ließen eine Nationalversammlung zusammenkommen, gaben sich ein Grundgesetz und wählten einen eigenen König. Doch ganz so einfach ging es dann doch nicht. Norwegen wurde zunächst in eine Union mit Schweden überführt und der schwedische König wurde in Personalunion auch König von Norwegen. Immerhin war Norwegen nun wieder ein eigenes Königreich, aus der Nationalversammlung ging ein Parlament (Storting) hervor und das Grundgesetz, das am 17. Mai gefeiert wird, blieb in Kraft. Vollständig unabhängig ist Norwegen erst seit 1905, als die Union mit Schweden aufgelöst wurde.

Traditionell wird der Nationalfeiertag mit der 17. Mai-Parade gefeiert, einem Umzug mit Musik, einem Meer von norwegischen Fähnchen und einer Vielzahl von Trachten aus den unterschiedlichen Landesteilen. In der Hauptstadt Oslo zieht die Parade am Schloss vorbei über die Flaniermeile der Karl Johans Gate. Im ganzen Land werden zur Feier des Tages die Flaggen gehisst.

Auch in der norwegischen Arktis wurde am 17. Mai kräftig gefeiert. Nicht nur auf Spitzbergen, im Hauptort Longyearbyen, in der Forschersiedlung Ny Ålesund und in der Bergbausiedlung Sveagruva, sondern auch an den meteorologischen Stationen auf den abgelegenen Inseln Bjørnøya, Jan Mayen und Hopen. Sogar die Besatzung des nördlich von Spitzbergen im Eis eingefrorenen Forschungsschiffs RV „Lance“ hatte eine 17. Mai-Parade organisiert: über das Eis, einmal um das Schiff herum. Danach wurde an Bord gefeiert. Die Station auf Bjørnøya bekam Besuch von der Besatzung des norwegischen Küstenwacheschiffs KV „Harstad“, was die Teilnehmerzahl bei der Parade merklich in die Höhe steigen ließ. Angeblich konnten auch neue Mitglieder für den Bjørnøya-Nacktbadeverein gewonnen werden. Die kleinste 17. Mai-Feier fand auf Hopen statt. Immerhin waren mit 4 Personen (und den 4 Stationshunden) sämtliche Einwohner anwesend.

17. Mai-Parade in Longyearbyen: Zwischenstop am Kriegsdenkmal.

Foto: © RS

In Longyearbyen zog die Parade von der Kirche aus durchs Stadtzentrum und weiter zum Kriegsdenkmal, wo Blumen niedergelegt und Ansprachen gehalten wurden. Es sprachen Robert Hermansen, der ehemalige Chef des Bergbauunternehmens Store Norske Spitsbergen Kulkompani und der russische Generalkonsul in Barentsburg, Jurij Gribkov, der den Norwegern zur Feier ihres Grundgesetzes gratulierte. Danach ging es weiter zur Svalbardhalle. Dort wurde gemeinsam gegessen und mit verschiedenen Programmpunkten, besonders auch für die Kinder, ausgiebig gefeiert. Der Sysselmann Odd Olsen Ingerø betonte in seiner Festrede die Souveränität Norwegens über Svalbard und bekräftigte die Gültigkeit des Spitzbergenvertrags.

Quelle: Svalbardposten

Wintersaison zu Ende, Eisbärenfamilien im Billefjord

Trotz Tauwetterphasen im April hat die nun zu Ende gehende Wintersaison in Spitzbergen noch lange durchgehalten. Ab Ende April hat sich das Wetter mit Minusgraden und wenig Wind weitgehend stabilisiert und somit noch viele schöne Tourentage gebracht, bis über den 17. Mai (norwegischer Nationalfeiertag) hinweg.

Das Frühjahr hat dem inneren Isfjord einige Bewohner gebracht: Im Billefjord und Tempelfjord halten sich zwei Eisbärenfamilien mit diesjährigen Jungen auf, eine der beiden Mütter hat sogar Drillinge, eine große Seltenheit. Dieser sehr erfreuliche Umstand führte zu Kontroversen bezüglich des Motorschlittenverkehrs in diesen häufig befahrenen Fjorden. Mehrfach rief der Sysselmannen dazu auf, Verkehr dort auf ein Minimum zu beschränken. Dennoch wurden mehrfach kleine Gruppen beobachtet, die sich zu lange und / oder zu nahe bei den Eisbären aufhielten.

Erfahrungen beispielsweise von 2013 zeigen, dass Motorschlittenverkehr auch für Eisbärenfamilien mit jungem Nachwuchs nicht unbedingt nachteilig sein muss. In diesem Frühjahr hielt sich eine Eisbärenfamilie im Tempelfjord auf, wo es gleichzeitig viel und häufig Motorschlittenverkehr gab. Respektvolles Verhalten der Besuchergruppen trug dazu bei, dass die Eisbären sich augenscheinlich nicht durch den Verkehr gestört fühlten. Im Gegenteil war ihnen regelmäßig Jagderfolg beschieden und die Familie konnte trotz hoher Besucherfrequenz zunächst unter guten Bedingungen leben und aufwachsen.

Allerdings sind mittlerweile mit großer Wahrscheinlichkeit beide Jungbären von 2013 tot. Einer starb im Billefjord, kurz nachdem er von Wissenschaftlern betäubt worden war. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Tod des Bären und der Betäubung wurde nicht nachgewiesen, liegt aber nahe.

Der wahrscheinlich zweite Jungbär aus dieser Familie wurde Ende März 2015 bei Fredheim von Skitouristen angeschossen und später von der Polizei erschossen, nachdem er im Zeltlager einen Teilnehmer verletzt hatte.

Diese Beobachtungen legen nahe, dass eine größere Anzahl sich respektvoll verhaltender Touristen auch für Eisbärenfamillien mit Jungtieren nicht unbedingt problematisch ist, aber Besuchergruppen (einschließlich Wissenschaftler) mit speziellem Verhalten ein erhöhtes Risiko bringen. Ein interessantes Bild, da Touristen im Allgemeinen einen deutlich schlechteren öffentlichen Ruf haben als Wissenschaftler.

Aktuell gilt die allgemeine Sorge insbesondere die Familie mit 3 Jungtieren. Mehrfach zeigten intensive Diskussionen in sozialen Netzwerken, dass die Öffentlichkeit, zumindest lokal, Anteil nimmt am Schicksal der Bären und nicht bereit ist, grenzüberschreitendes Verhalten Einzelner zu tolerieren. Die Familie ist aber schon von Wissenschaftlern markiert worden, wobei die Mutter betäubt worden sein muss. Ob die Forscher sich dabei mit Motorschlitten oder mit Hubschrauber in Schussweite gebracht haben, ist nicht öffentlich bekannt. In jedem Fall liegt es nahe, dass ein solcher Eingriff für die Eisbären ein einschneidendes Erlebnis ist, und das in einer Phase, die als so sensibel betrachtet wird, dass der sonstige Verkehr von offizieller Seite zur Zurückhaltung aufgefordert wird.

Nun ist die Motorschlittensaison vorbei und damit auch die Möglichkeit für Einzelpersonen, sich den Tieren individuell ungebührlich zu nähern.

Eisbärenfamilie im Billefjord, April 2015

Russland: Ölförderung in der Barentssee Verstoß gegen Spitzbergenvertrag

Russland lässt keine Gelegenheit aus, um die norwegische Regierung in der Arktis herauszufordern. Bereits Anfang März hat die russische Botschaft in Norwegen dem norwegischen Außenministerium eine scharfe diplomatische Note zugestellt, um gegen die Öffnung von Feldern zur Suche nach Öl und Gas in der Barentssee zu protestieren.

Nach russischer Ansicht fällt das betreffende Schelfmeergebiet unter die Regelungen des Spitzbergenvertrages, was den Unterzeichnerstaaten möglicherweise Mitsprache- und Nutzungsrechte einräumen würde. Jedenfalls wäre das weitere Vorgehen nicht alleine Sache der norwegischen Regierung.

Die russische Begründung wirkt allerdings recht vorgeschoben: Es wird angeführt, dass Spitzbergen einen eigenen Kontinentalschelf habe, auf dem das betreffende Gebiet liege. Daher müsse dieses Gebiet seerechtlich wie ein Teil Spitzbergens behandelt werden und nicht wie norwegisches Hoheitsgebiet.

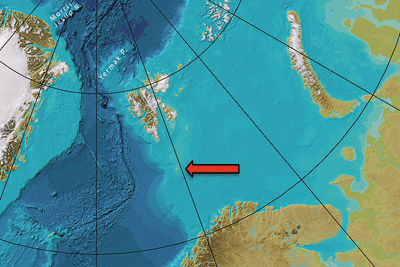

Die gängige Annahme ist, wie auch das untenstehende Bild illustriert, dass das Schelfgebiet von der norwegischen Küste bis Spitzbergen ein durchgehender Schelf ist, der zu Norwegen gehört. Diese Ansicht vertritt die norwegische Regierung, und nach derselben Rechtslogik erhebt Russland auch Anspruch auf die Schelfgebiete vor der russischen Eismeerküste. Für eine separate Betrachtung des nördlichen Teils als „Spitzbergen-Schelf“ fehlen geologische und rechtliche Argumente.

Der Kontinentalschelf in der Barentssee (hellblau) wird als ein durchgehender Schelf betrachtet. Der Pfeil kennzeichnet die Lage der Bäreninsel (Bjørnøya).

Quelle: Alaska Dispatch News: Russia protests oil development in Svalbard zone

Store Norske: Kohle für die Kohle

Die norwegische Bergbausgesellschaft auf Spitzbergen, Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK), steckt schon seit längerer Zeit tief in den roten Zahlen (siehe auch Dezember-Nachrichten: Kohlebergbau unrentabel: Store Norske plant Entlassungen). Grund sind die niedrigen Kohlepreise auf dem Weltmarkt. Die SNSK hat bereits eine größere Anzahl Angestellter entlassen und in einem kleinen Ort wie Longyearbyen macht sich schnell eine gewisse Nervosität breit, da sich hundert wegfallende Arbeitsplätze und mehrere Dutzend wegziehende Familien im wirtschaftlichen und sozialen Gefüge des Ortes deutlich bemerkbar machen können.

Nun sorgt eine Entscheidung der norwegischen Regierung für Erleichterung: wie die norwegische Wirtschaftsministerin Monica Mæland am Donnerstag in einer Pressekonferenz mitteilte, erhält die SNSK einen Kredit von 500 Millionen Kronen (ca. 60 Millionen Euro). Die Firma hatte um 450 Millionen gebeten, diese Summe wurde seitens der Regierung sogar noch erhöht.

Dennoch legte die Ministerin Wert auf ein paar Bedingungen: Dies sei keine Garantie für den langfristigen Bergbaubetrieb auf Spitzbergen. Die künftige Regierungspolitik für Svalbard, die den Rahmen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung setzen wird, wird wie auch früher in einer Regierungserklärung („Svalbard-melding“) festgelegt. Diese kommt alle 5-10 Jahre, die nächste wird derzeit im Justizministerium vorbereitet. Der zugesagte Kredit muss noch vom Storting (Parlament in Oslo) verabschiedet werden. Und das Grundeigentum der SNSK, die der größte Grundeigner in Longyearbyen ist, soll in den direkten Staatsbesitz übergehen. Dies soll die norwegische Souveränität stärken und hat eher symbolischen Wert, aber wohl keine praktischen Auswirkungen.

In Longyearbyen hat die Mitteilung vielerseits zu Erleichterung geführt.

Kohlebergbau in Spitzbergen: Zukunftsmodell? Auslaufmodell?

Quelle: NRK

Russischer Vizepremier Rogosin in Spitzbergen

Das überraschende Auftauchen des russischen Vizepremiers Rogosin in Spitzbergen, der wegen des Ukraine-Konflikts auf einer Einreiseverbotsliste steht, sorgte in Norwegen für Aufregung. Zwar habe Rogosin mit der Einreise nicht gegen Gesetze verstoßen, aber er sei eine in Norwegen unerwünschte Person. Dies hat die norwegische Regierung der russischen Botschaft klar zur Kenntnis gebracht.

Rogosin provozierte die norwegische Regierung mit der Bemerkung, ihre Souveränität gelte auf Svalbard nicht uneingeschränkt (tatsächlich legt der Spitzbergen-Vertrag hierfür ein paar Begrenzungen fest). Jedermann könne frei nach Spitzbergen einreisen und dürfe nicht daran gehindert werden. Rogosin ist auch Vorsitzender des neuen Arktis-Ausschusses der russischen Regierung.

Wie Rogosin, der seine Einreise am letzten Samstag über Twitter bekannt gab, genau den Flughafen bei Longyearbyen erreichte, ist nicht öffentlich. Über Norwegen kann er aber nicht gereist sein. Nach kurzem Aufenthalt reiste der als Nationalist und Expansionist bekannte Rogosin weiter zur russischen Drifteisstation Barneo kurz vor dem Nordpol und provozierte dort in Interviews mit weiteren Äußerungen (eigene Übersetzung): „Letztes Jahr hatten wir die historische Wiedervereinigung mit Sevastopol und der Krim. Dieses Jahr präsentieren wir eine neue Sicht und neue, kräftige Energie in der Entwicklung in der Arktis. Im Grunde genommen ist das das Gleiche. … Russland wird sich seiner Territorien, Interessen und Grenzen jetzt stärker bewusst.“ (Interview mit dem russischen Staats-TV Channel One. Der englische Wortlaut steht in der englischen Version dieses Artikels).

Norwegens Außenminister Børge Brende reagierte umgehend mit klaren Worten (eigene Übersetzung): „Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass Leute auf der Sanktionsliste, die zentral daran beteiligt waren, internationales Recht in der Ukraine zu brechen, nicht auf dem Festland oder in Svalbard willkommen sind“.

Den russischen Vizepremier Rogosin dürfte Brende damit kaum beeindrucken.

Der russische Vizepremier Dmitriy Rogosin auf der russischen Drifteisstation Barneo kurz vorm Nordpol (Twitterfoto).

Quelle: Barentsobserver

Reisen 2015: Jan Mayen, Spitzbergen

Auf der Expedition Jan Mayen 2015 (15.-27. Juni) sind kurzfristig 2 Plätze verfügbar geworden! Die Nachfrage ist hoch, auch für 2016 ist die Jan Mayen Fahrt bereits ausgebucht.

Im Juni 2015 geht es nach Jan Mayen …

Auch auf der Spitzbergen-Fahrt 15.-25. September 2015 mit der SV Antigua gibt noch Plätze. Hier sind die Schwerpunkte Gletschertouren und Fotografie, neben den normalen Wanderungen, die es natürlich auch geben wird.

… und im September 2015 mit der Antigua zu den Gletschern Spitzbergens.

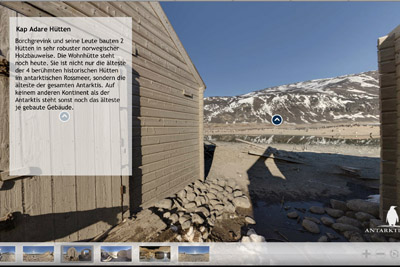

Antarktis-Panorama: Kap Adare

Es gibt eine neue Pano-Tour aus der Antarktis, und zwar vom Kap Adare im Rossmeer. Kap Adare ist ein berühmter Ort in der Antarktis: 1895 Ort der ersten dokumentierten Anlandung auf dem letzten Kontinent überhaupt und 1899 Ort der ersten Überwinterung auf dem Kontinent, während der Expedition von Karsten Borchgrevink. Diese Geschichten sind im Lauf der virtuellen Tour kurz zusammengefasst, wie auch der spätere Besuch der Nordgruppe von Robert F. Scotts letzter Expedition. Die Pano-Tour dokumentiert die Hütten dieser ersten Überwinterung und zeigt die schöne Landschaft drumherum: Kap Adare liegt am nördlichen Ende von Victoria Land, dem Nordende des berühmten Transantarktischen Gebirges.

Zudem befindet sich am Kap Adare die größte Kolonie Adéliepinguine der Antarktis.

Anfang Februar hatte ich das Glück, einen seltenen Schönwettertag am Kap Adare verbringen zu können. Dabei entstanden die Panoramen, die jetzt zu einer schönen virtuellen Tour zusammengefügt sind. Viel Spaß beim Anschauen!

Panorama-Tour vom Kap Adare: Ort der ersten Landung und der ersten Überwinterung in der Antarktis, Heimat hunderttausender Adéliepinguine.

Der Arktis-Blog geht weiter

Der Arktis-Blog geht weiter! Seit Mitte März bin ich wieder in Spitzbergen und immer wieder auf Tour. Kamera, offenes Auge und Neugier auf die arktische Landschaft sind immer dabei, und daraus entstehen kleine Erzählungen und Fotogalerien, die ab jetzt im Arktis-Blog zu lesen und zu sehen sind. Bis in den Herbst wird dieser Blog regelmäßig aktualisiert werden. Den Anfang macht eine Tour in den Tempelfjord, gefolgt von dem großen Ereignis des Jahres in Spitzbergen, der Sonnenfinsternis. Viel Spaß beim Lesen!

Hier geht es zur Übersicht Arktis-Blog.

Der Arktis-Blog geht weiter: Begegnungen mit Tieren, Licht & Landschaften in der Arktis.

Zahlreiche Motorschlittenunfälle in der laufenden Saison

Rettungsdienst und Krankenhaus in Longyearbyen haben in der laufenden Saison eine rekordverdächtige Anzahl an Unfällen mit Motorschlitten zu verzeichnen. Allein bis Ende März gab es 38 Patienten, die nach Bruchlandungen mit Scootern in medizinische Behandlung mussten. 2014 waren es im Vergleichszeitraum 21, so dass die Zahl sich von einem Jahr auf das nächste fast verdoppelt hat. Unter den Verletzungen sind viele Knochenbrüche.

Die Datengrundlage reicht nicht aus, um Gründe zu nennen, aber möglicherweise hat das instabile Wetter durch schlechte Sicht und vereiste Oberflächen im Gelände zum Anstieg beigetragen.

Unbekannt ist auch der jeweilige Anteil von Einwohnern und Zugereisten. Mehrere schwere Unglücke gehen auf Einheimische zurück, so der tödliche Lawinenunfall im Januar oder die lange Suchaktion an der Ostküste im März. Ende März stürzte ein einheimischer Motorschlittenfahrer in ein über 6 m tiefes, vom Wind geschaffenes Loch im Schnee und verletzte sich dabei schwer, er liegt mit Kopfverletzungen in Tromsø im Krankenhaus und wird in künstlichem Koma gehalten, ist aber außer Lebensgefahr.

Bei den organisierten Touren haben die Teilnehmerzahlen nicht mehr das Niveau der Rekordjahre 2007 und 2008 erreicht, dafür sind bei der individuellen Ausleihe die Zahlen gestiegen. Insbesondere die weniger erfahrenen Motorschlittenfahrer, die ohne Ortskenntnis auf eigene Faust im Gelände unterwegs sind, dürfen nicht vergessen, dass sie mit einem Fahrzeug unterwegs sind, das beschleunigt wie ein Motorrad und hohe Geschwindigkeiten erreichen kann, aber in Gelände, das alle Fallen der winterlichen Arktis bereithält. Unebenheiten bis hin zu abrupten Vertiefungen sind vor allem bei Schneetreiben und schlechter Sicht nur schwer rechtzeitig zu erkennen, was fatale Folgen haben kann.

Genusstour mit Motorschlitten in den Sonnenuntergang. Nur ist das Wetter leider nicht immer so schön.

Quelle: Svalbardposten (14, 2015)

Spitzbergen.de Osterrätsel: Antworten

Das Spitzbergen.de-Osterrätsel – was zeigt das Foto unten? – hat viele schöne Antworten bekommen. Zunächst eine Auswahl der eingeschickten Antworten:

- Nahaufnahme der Haut eines Buckelwals

- Nahaufnahme von der Haut eines Walrosses in SW

- Ice surface. It looks like something has ground it (like the surface at a curling court (Sweden become world champs yesterday!)). So that has to be my guess. Not a curling court, but a ice covered surface that been grounded in some way. Maybe from dog sledge skids?

- Eisstrukturen

- Is it frozen water from below with trapped air bubbles?

- Sauschweres Fotorätsel! Ich wage es mal-

Evtl. enstand das Foto durch folgenden Effekt:

einen wärmeren Gegenstand (z.b. warmen Topf) auf gefrorenes Wasser gestellt. - An aerial photo of frozen mud flats at low tide.

- I thought frozen water at first, but I don’t think that’s right.

- Not polished concrete?

- Übereiste Stromatolithen, die glazialfrisörologisch überprägt wurden

- Ein Abdruck von einem Farn – nich der positive, sondern der negative

- think it is water over some frozen soil or something….

actually i have no clue even after staring for 30 minutes at the picture!

in any case: it is beautiful! 🙂 - Ist das vielleicht eine kleine Flügelschnecke im flachen Wasser?

- Vielleicht eine Schusohle

- Eine eher selten zu findende eisenstruktur auf ner Geode (oder alternativ ein Anschnitt selbiger)

- Profil vom Motorschlittenantrieb

- Eis-Struktur als Makroaufnahme?

- Ein Hund in einem Flussbett/Eisfläche

Ein Haufen interessanter und erstaunlich verschiedener Antworten! Es scheint schwieriger gewesen zu sein als gedacht, und das zeigt, wie sehr Kamera und Objektiv helfen können, Dinge zu sehen, die sonst verborgen bleiben oder die wir sonst, wenn überhaupt, ganz anders wahrnehmen, denn tatsächlich haben alle, die schon einmal Gletschereis gesehen haben, dieses Phänomen in der einen oder anderen Form vor sich gehabt (aber nicht unbedingt wahrgenommen).

So ist das Bild entstanden:

Was ist das? Gletschereis!

Ein Makrofoto von Gletschereis, in einer kleinen Gletscherhöhle mit Stativ und Makroobjektiv, um kleine Details sichtbar zu machen. Das Rätselfoto zeigt kleine Luftbläschen im Gletschereis. Die einzelnen Bläschen und Luftkammern sind kleiner als 1 mm groß. Der Ausschnitt auf dem Foto ist in der Realität geschätzt 4×6 mm groß. Dieses Netzwerk aus winzigen Hohlräumen war in einer Ebene angeordnet, parallel zur blanken Oberfläche, 2-3 cm tief in glasklarem Eis und daher halbwegs fotografierbar. Wie genau die Entstehung dieser Luftkämmerchen abläuft, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß – gerne mitteilen 🙂

Den ersten Preis gibt es für „Eis-Struktur als Makroaufnahme“ und der geht an Stephanie nach Schottland – herzlichen Glückwunsch! Stephanie, die Wahl ist Deine!

Der zweite Platz geht nach Leipzig und die Antwort auf dem dritten Platz kam aus Schweden. Allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch! Und allen, die Antworten geschickt haben, vielen Dank! Es hat Spaß gemacht, und darum ging es.

Was ist das? Kleinste, luftgefüllte Blasen und Kanäle in Gletschereis.

Spitzbergen.de Osterrätsel

Ergänzung: Eine Antwort, die es wirklich trifft, ist bisher noch nicht eingegangen. Die Frage bleibt zunächst offen und Antworten können eingeschickt werden, bis eine neue Spitzbergen.de-Nachricht das Rätsel auflöst. Also nur zu!

Ein Osterrätsel bei Spitzbergen.de? Ja, warum nicht mal. Das untenstehende Foto entstand vor nicht allzu langer Zeit hier auf Spitzbergen. Und wer mir als Erster (oder gerne auch als Erste) mitteilt, was zu sehen ist, hat freie Auswahl für ein Buch (oder Kalender oder Postkartensatz) aus dem Angebot hier bei Spitzbergen.de 🙂 (siehe rechte Spalte oder hier klicken). Die richtigen Antworten Nr. 2 und 3 dürfen ganz nach Wahl bei den Postkartensätzen oder dem Kalender zugreifen. Einsendungen per Email (Kontaktseite).

Eigentlich gar nicht so schwer … oder?

Die Antwort muss richtig und konkret sein. Was richtig ist, ist richtig, alles andere ist falsch. Was konkret ist, entscheide ich (= Rolf Stange. Irgendwer muss das ja machen). Es reicht nicht, zu schreiben, dass das ein Stückchen Spitzbergen ist, obwohl das richtig ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Linksweg auch.

Als Hilfe gibt es hier eine größere Version dieses Fotos zum Herunterladen.

Viel Spaß & Erfolg – und frohe Ostern!

Was ist das?

Permaculture: Gemüse, frisch und lecker aus der Arktis

Das moderne Leben in der Arktis ist ressourcenaufwändig. Lebensmittel werden von weither importiert, was viel Treibstoff verbraucht. Mitteleuropäer fallen bei den im hohen Norden üblichen Preisen schon mal aus den Stiefeln, und was frisch sein soll, ist es auch nicht unbedingt immer.

Lebensmittelreste werden dagegen geschreddert und gehen mit dem Abwasser direkt in den Fjord. Insgesamt ein gewaltige Verschwendung. Eine andere Lösung wäre sowohl ökologisch als auch ökonomisch hochgradig sinnvoll.

Bei Lebensmitteln aus lokaler Herkunft denkt man in der Arktis zunächst an Rentiersteaks, was offensichtlich nicht die Lösung ist. Pflanzliche Produktion? Fehlanzeige. Da waren die russischen Siedlungen Pyramiden und Barentsburg, in denen es Gewächshäuser und Ställe gab, früher schon weiter.

Aber kreative Köpfe arbeiten an innovativen Lösungen, um lokal Gemüse zu ziehen, frisch und umweltfreundlich. Ein start up project namens Polar Permaculture Solutions entwickelt in Longyearbyen Techniken, die es ermöglichen, in hocharktischen Permafrostgebieten in Gewächshäusern zu produzieren, ohne exorbitant Energie oder Wasser zu verbrauchen. Erste Versuche sind erfolgreich: Es wurden schon Petersilie, Kürbis, Babymais, Salat, Paprika und Tomaten gezüchtet. Dabei werden aus Essensresten mit biologischen Techniken (hört sich besser an als Würmer, aber darum geht es) Boden und Dünger produziert.

Frisch, lecker, lokal und umweltfreundlich produziert – man darf gespannt sein!

Frisches Gemüse aus lokalem Anbau in Longyearbyen: bislang Zukunftsmusik, künftig vielleicht umweltfreundliche und ökonomisch sinnvolle Realität.

Quelle: Polar Permaculture

Geringe Ausdehnung des Wintermeereises in der Arktis

In der laufenden Wintersaison 2014/2015 hat sich das Meereis in der Arktis weitaus weniger stark ausgedehnt, als dies bislang üblich war.

Wie das amerikanische National Snow and Ice Data Center an der Universität von Colorado berichtet, hatte das Eis seine maximale Ausdehnung in diesem Winter aller Wahrscheinlichkeit nach bereits am 25. Februar erreicht. Dies ist 15 Tage früher, als im Durchschnitt der Jahre 1981 bis 2010, die als Referenzzeitraum dienen.

Entscheidender ist allerdings, dass die Ausdehnung des Meereises bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr weit fortgeschritten war. In der Tat war seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen die maximale Ausdehnung des arktischen Meereises noch nie so gering wie in diesem Winter. Die gesamte Fläche betrug am 25. Februar 14,54 Mio. km². Das sind 1,1 Mio. km² weniger, als im langjährigen Durchschnitt und 130.000 km² weniger, als beim bisherigen Negativrekord von 2011. Betroffen waren alle Gebiete abgesehen von der Labradorsee und der Davisstraße zwischen Grönland und Kanada. Besonders wenig Eis gab es auf der Pazifikseite der Arktis und in der Barentssee westlich von Nowaja Semlja und südwestlich von Spitzbergen.

Nach dem niedrigen Maximum am 25. Februar ging das Meereis zunächst (mit regionalen Abweichungen) deutlich zurück und dehnte sich dann in der zweiten Märzhälfte wieder etwas aus. Ein neues Maximum konnte jedoch nicht mehr erreicht werden. Aktuell ist das Eis, der Jahreszeit entsprechend, wieder auf dem Rückmarsch.

Es steht zu befürchten, dass die geringe Ausdehnung des Meereises im Winter auch zu weniger Eis im Sommer führen wird. Verstärkend wirkt dabei der Effekt, dass offene Wasserflächen mehr Sonnenenergie absorbieren und sich dadurch stärker erwärmen, als Eisflächen, die das Sonnenlicht fast vollständig reflektieren (siehe auch Spitzbergen.de-Nachricht: Rückgang des arktischen Meereises beschleunigt die Erderwärmung vom Februar 2014).

Treibeis im Norden von Spitzbergen.

Quelle: National Snow and Ice Data Center

News-Auflistung generiert am 10. Mai 2025 um 02:44:38 Uhr (GMT+1)