-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Home →

Jahres-Archiv: 2021 − Nachrichten

Margas Arktis-Fernsehtipps für den Juni

Nach wie vor ist offen, wann Norwegen und der arktische Norden des Landes Normalsterblichen wieder offen stehen; bislang verfolgt das Land ja eher eine Politik der Abschottung, wobei wir gespannt auf Nachrichten aus Oslo warten, in der Annahme, dass die dauerhafte Nordkoreanisierung des Landes nicht angestrebt wird. Zwischenzeitlich kann man sich für den gedanklichen Ausflug in den hohen Norden weiterhin sehr gerne mal hinter ein gutes Arktis-Buch klemmen oder alternativ auch mal vor die Glotze setzen.

Arktis Fernsehtipps: Der Fernseher in der Ritterhütte auf Gråhuken.

Der Empfang ist dort mitunter allerdings eher schlecht.

Margas Arktis-Fernsehtips auf Arte im Juni

Die Liste wird bei Bedarf aktualisiert.

EA = Erstausstrahlung

- Mittwoch, 02.06., 17.50 Uhr: „Unterwegs am Polarkreius: Auf dem Kystriksveien in Norwegen“ (D/B 2021, EA)

- Freitag, 04.06., 16.00 Uhr: „Die letzten Jäger Grönlands“ (SLO 2017, Wdhlg.)

- Freitag, 11.06., 11.20 Uhr: „Kanada – Das Leuchten der Arktis“ (CDN 2019, Wdhlg.)

- Mittwoch, 16.06., 16.00 Uhr: „Kanada – Dem Land verbunden“ (CDN 2019, EA.)

- Freitag, 18.06., 16.00 Uhr: „Kanada – Das Leuchten der Arktis“ (CDN 2019, Wdhlg.)

- Freitag, 18.06., 18.30 Uhr: „Das Wesen der Wale“ (A 2018)

- Montag, 28.06., 19.40 Uhr: „Kanadas Nationalparks: Kluane“ (D 2017, Wdhlg.)

- Mittwoch, 30.06., 17.20 Uhr: „Medizin in fernen Ländern: Grönland: Arztbesuch in der Arktis“ (F 2017, Wdhlg.)

Soweit alles auf Arte.

Andere Programme

- Hessischer Rundfunk, Freitag, 04.06., 20.15 Uhr: „Island erleben“ (D 2020)

- WDR, Freitag, 24.06., 20.15 Uhr: „Polartag“ (D 2019)

- WDR, Freitag, 24.06., 21.00 Uhr: „Island: Sommer der Polarfüchse“

Weitere sachdienliche Hinweise werden gerne entgegengenommen. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.

Norwegen erleichtert die Einreise … für Norweger

In einer Pressemeldung hatte die norwegische Regierung vor 10 Tagen angekündigt, die Einreise nach Norwegen zu erleichtern.

Am Tag, als die neuen Regeln in Kraft traten, also am 27. Mai, veröffentlichte die norwegische Regierung dann noch eine präzisierende Ergänzung: Im Kern gelten die erleichterten Einreiseregeln nur für Norweger. Das hatte man wohl für so selbstverständlich gehalten, dass ein expliziter Hinweis in der ursprünglichen Meldung unterblieben war.

Nicht-norwegische Touristen dürfen vorerst NICHT nach Norwegen einreisen

In der genannten Erklärung vom 27.5. heißt es unter anderem:

„Diese (Anm.: Personen) können nicht nach Norwegen einreisen (gilt für Bürger aller Länder, auch Bürger aus EU/Europäischer Wirtschaftsraum und aus skandinavischen Ländern):

- Touristen

- …

Es folgen weitere Punkte mit weiteren Personengruppen, die explizit nicht einreisen dürfen, wenn sie nicht unter gesonderte Ausnahmeregelungen fallen, darunter „ferne“ Verwandte wie Großeltern (sic), ausländische Studenten (auch aus skandinavischen Ländern), Personen mit Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung, die aber noch nicht in Norwegen wohnen, Geschäftsreisende, Besitzer von Ferienwohnungen (die Aufzählung ist hier nicht vollständig, sondern nur beispielhaft).

Die Nennung der Gruppe „Touristen“ an erster Stelle und als einziger Punkt mit nur einem Wort sendet eine starke und zentrale Botschaft aus: Touristen sind in Norwegen derzeit nicht willkommen.

Flughafen Oslo Gardermoen: hier könnte langsam wieder etwas mehr Leben zurückkehren – im internationalen, touristischen Reiseverkehr aber nur für Norweger.

Es gibt eine Reihe von Ausnahmen für Ausländer, die trotz des generellen Verbots einreisen dürfen. Darunter fallen u.a. in Norwegen wohnende Ausländer, Ausländer aus Regionen bzw. Ländern, für die keine Quarantänepflicht gilt (das würde wohl auch auf Touristen zutreffen), Besucher naher Verwandter, bestimmte Berufsgruppen in dienstlichem Zusammenhang (Journalisten, Seeleute, Diplomaten, medizinisches Personal aus bestimmten Ländern, …), Personen, die in Spitzbergen gemeldet sind.

Ausschlaggebend ist zunächst weiterhin die Karte des FHI (Folkehelseinstitutt, das norwegische Äquivalent zum Robert Koch Institut), das Ländern eine bestimmte Gefahrenstufe zuordnet. Aktuell sind fast alle europäischen Länder rot eingezeichnet.

Im Detail sind die Regeln kompliziert und bei Bedarf auf den Seiten der zuständigen amtlichen Stellen nachzulesen. Im Kern ist die Botschaft klar, siehe oben.

Mit ein wenig Disziplin halte ich mich an meine übliche Linie, mich weitgehend mit der zusammenfassenden Wiedergabe von Information zu begnügen, und spare mir hier persönliche Kommentare.

Mit der Antigua zum Eis … oder auch nicht

Sonntag, 30. Mai 2021, früher Nachmittag – genau jetzt würden sich etwa 30 Arktis-Begeisterte zusammen mit der Mannschaft im Hafen von Longyearbyen auf der Antigua einfinden.

Nun eben nicht, aus allgemein bekannten Gründen. Zum zweiten Mal in Folge fällt diese Reise coronabedingt aus, wie auch die längere Fahrt mit der Antigua Ende Juni/Juli.

Was uns nun entgeht, weiß keiner. Das ist ja eben das Schöne an diesen Fahrten, dass jede Reise wieder neu ist und auch für die Spitzbergen-Erfahrenen an Bord Erlebnisse bringt, mit denen mehr oder weniger keiner gerechnet hat. Man weiß eben vorher nie genau, wo es hin geht, wie das Wetter sein wird, wo man die Tiere findet.

Mit der Antigua an der Eiskante im Smeerenburgfjord, Anfang Juni 2019.

Nachholen kann man das nicht. Nächstes Jahr wird wieder ein neues Jahr, es wird nur 12 Monate haben und das bringen, was 2022 eben bringen wird, unabhängig davon, was 2021 alles nicht möglich war und ist.

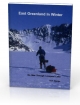

Wir können spaßeshalber das machen, was wir natürlich zu Beginn einer jeden Reise ständig machen, und zwar einen Blick auf Eiskarte und Wettervorhersage werfen. Wir sehen, dass die Nordküste Spitzbergens vollständig in dichtem Eis liegt. Im Storfjord, im Südosten, hingegen eher lockere Eisfelder, unterbrochen von Flächen offenen Wassers. Es wäre eine spannende Überlegung gewesen, nicht in den Nordwesten zu fahren, wo man nach Stand der Dinge erst gar kein Eis hat und dann von jetzt auf gleich so viel, dass es gar nicht mehr weiter geht, sondern in den Süden und Südosten, in die schönen Fjorde an der südlichen Westküste und zu den offeneren Treibeisfeldern im Storfjord, wo man auch auf einem Segelschiff erleben kann, wie es ist, wenn man in alle Richtungen Eisschollen sehen kann.

Eiskarte von Spitzbergen. Das würde man jetzt gerne vor Ort sehen

(Karte © Norwegisches Meteorologisches Institut).

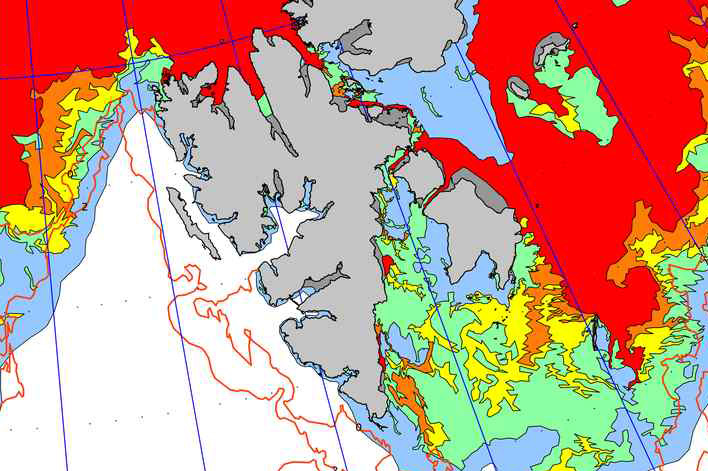

Natürlich hat bei all dem auch das Wetter eine Menge zu sagen. Es wäre sicher keine durchgehend sonnige Woche geworden, aber wann hat man das schon mal? Eine Mischung aus allem, von blauem bis zu grauem Himmel, hier Sonne und da auch mal Regen, Schnee oder irgend etwas dazwischen eben. Frühjahr in der Arktis. Wie das Wetter in diesen Gegenden, im Smeerenburgfjord oder im Hornsund, in ein paar Tagen sein wird, weiß nur, wer zu dieser Zeit dort ist.

Wettervorhersage für den Hornsund. Diese Vorhersagen sind alles andere als wirklich zuverlässig, aber trotzdem ein Ausgangspunkt für jede Planung (© yr.no).

Wir werden nicht dort sein. Traurig. Damit entgehen etwa 40 Menschen (die Mannschaft natürlich eingeschlossen) Erlebnisse, an die alle ein Leben lang gerne zurückdenken würden. Der wirtschaftliche Aspekt für den Schiffseigner, die Tallship Company, den Veranstalter, die Geographische Reisegesellschaft, und die auf dem Schiff Arbeitenden kommt noch hinzu. Ich hoffe, dass alle gut durch diese Zeit kommen. Dass das nicht unbedingt einfach ist, weiß ich selbst zu gut.

Noch haben wir Hoffnung, dass sich für die noch nicht abgesagten Reisen im späteren Teil der Saison noch Möglichkeiten öffnen werden. Absehbar ist das derzeit noch nicht. Was sich abzeichnet, wie alle wissen werden, die die Nachrichten verfolgen, ist, dass vollständig Geimpfte oder durch Genesung Immunisierte früher wieder weiter gehende Reisefreiheit genießen werden. Auch in Norwegen gehen die politischen Überlegungen in diese Richtung. Alle, die noch Hoffnung haben, dieses Jahr noch mit einem kleinen Schiff in einem abgelegenen Winkel der Welt reisen zu können (coronatechnisch eine der ungünstigsten Kombinationen, die man sich vorstellen kann), werden gut beraten sein, sich nach Möglichkeit um eine rechtzeitige, vollständige Impfung zu bemühen, auch wenn das für viele natürlich viel leichter gesagt als getan ist.

Und dann heißt es eben Daumen drücken.

Norwegen erleichtert die Einreise – WICHTIGE ERGÄNZUNG

!!! Ein einer weiteren Meldung hat die norwegische Regierung „präzisiert“ (hinterhergeschoben, könnte man auch sagen), dass die Erleichterungen NUR für norwegische Staatsangehörige gelten! Details folgen in einem neuen Beitrag im Laufe des Tages hier auf spitzbergen.de.

In einer Pressemeldung hat die norwegische Regierung mitgeteilt, dass ab heute (Donnerstag, 27. Mai) neue Regeln für die Einreise gelten.

Kurz und platt auf den Punkt gebracht: seit Monaten galt bei der Einreise nach Norwegen das Prinzip „wer bist du und was willst du“, mit dem Ergebnis, dass die Einreise je nach Nationalität und Reisezweck gewährt wurde oder nicht. Wobei „nicht gewährt“ für die meisten die zutreffende Antwort war, es sei denn, man hat einen norwegischen Pass oder einen anerkannten Reisegrund, darunter etwa Besuch naher Verwandter, Geschäftsreise o.ä. Von nun an lautet die Frage „wo kommst du her“.

Nicht „wer bist du und was willst du“, sondern „wo kommst du her“ als Einreisegrundlage

Personen dürfen unabhängig von ihrer Nationalität aus dem Schengenraum sowie aus Großbritannien einreisen, wenn die Infektionszahlen in der Herkunftsregion den Anforderungen entsprechen. Bei günstigen Infektionszahlen entfällt auch die Verpflichtung, eine Quarantänezeit in einem Quarantänehotel zu verbringen, die Quarantänezeit darf dann auch zuhause oder an einem anderen „geeigneten Ort“ verbracht werden. Das gilt für Reisende aus europäischen Ländern mit einer Inzidenz von weniger als 150 neu Infizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 14 Tage (! die etwa in Deutschland üblicherweise mitgeteilte Inzidenz bezieht sich auf eine Woche, für die Einreise nach Norwegen gelten hingegen zwei Wochen als Bezugszeitraum), sofern die Rate der positiven Tests bei maximal vier Prozent liegt. Man muss also weiterhin genau auf die Daten schauen, die sich bekanntermaßen auch kurzfristig verändern können.

Es gibt nun auch keine Unterscheidung mehr zwischen notwendigen und nicht notwendigen Reisen.

Flughafen Oslo Gardermoen: hier könnte langsam wieder etwas mehr Leben zurückkehren.

Wer noch ins Quarantänehotel muss

Folgende Personen müssen weiterhin zur Quarantäne in ein dafür zugelassenes Hotel. Im Detail sind die Regeln kompliziert, aber für die meisten gilt, dass sie sich nach frühestens 7 Tagen „freitesten“ können. In jedem Fall sind weiterhin 7 Tage Quarantäne vorgeschrieben, aber ob man die in einem Hotel bei Gardermoen (Oslos Flughafen) „absitzen“ muss oder das an einem geeigneten, angenehmeren Ort eigener Wahl tun kann, kann für manche einen erheblichen Unterschied bringen.

- Reisende aus Ländern außerhalb von Europa

- Reisende aus dem Schengenraum sowie Großbritannien, wenn die Inzidenz die oberen beschriebenen Werte maßvoll übersteigt. Diese Personen können sich nach frühestens drei Tagen aus dem Quarantänehotel „freitesten“ und können den Rest der Quarantänezeit dann an einem geeigneten Ort eigener Wahl verbringen. Nach frühestens insgesamt sieben Tagen können diese Reisende sich aus der Quarantäne „heraustesten“.

- Und was ist mit Reisenden aus dem Schengenraum sowie Großbritannien, wenn die Inzidenz die oberen beschriebenen Werte nicht „maßvoll“ übersteigt, sondern drastisch? Konkrete Information, was das genau bedeutet, steht noch aus, aber diese Reisenden müssen mindestens sieben Tage im Quarantänehotel verbringen, bevor sie sich „freitesten“ können.

- Darüber hinaus kann von amtlicher Seite eine Befreiung von der Quarantänepflicht erfolgen. Das gilt aber nur in besonderen Fällen und muss vor der Einreise geklärt werden.

Die Tür hat sich ein Stück weit geöffnet

Unterm Strich ist damit immerhin Bewegung in die bislang extrem strengen norwegischen Einreiserestriktionen gekommen. Nach wie vor gilt bei weitem nicht „freie Fahrt“, aber immerhin hat die Tür sich vor allem für europäische Reisende wieder ein Stück weit geöffnet. Wann und wie genau die nun bestehenden Regeln weiter gelockert bzw. aufgehoben werden, ist offen. Fachbehörden haben weiterhin etwa eine mindestens dreitägige Quarantänepflicht auch für vollständig geimpfte Reisnde gefordert, aber hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Einreise für Geimpfte und Genesene

Auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesagt, aber es zeichnet sich eine größere Bewegungsfreiheit bis hin möglicherweise zu einem vollständigen Entfallen aller Einreisebeschränkungen für immunisierte Personen (vollständig Geimpfte, Genesene) ab, einer Äußerung von Gesundheitsminister Bent Høie in der aktuellen Pressemeldung der Regierung zufolge. Hier müssen „nur“ die technischen Voraussetzungen in Form eines anerkannten digitalen Impfausweises noch geschaffen werden. Dabei will Norwegen sich dem europäischen System anschließen, ist laut norwegischer Nachrichtenlage (NRK Dagsrevyen, 26.5.) bei der Umsetzung aktuell der EU aber sogar voraus, so dass mit einem funktionierenden System schon im Juni gerechnet werden kann, heißt es zumindest.

Und Spitzbergen?

Für die Einreise nach Spitzbergen gilt bislang über die für das norwegische Festland hinaus geltenden Regelungen eine Testpflicht vor Abreise nach Longyearbyen. Ob und wann diese Testpflicht ggf. entfällt, ist offen.

Die Antigua in Spitzbergen, mit einem frühwinterlichen Hauch. Ob wir diesen September wieder mit der Antigua in Spitzbergen fahren können, ist noch nicht gesagt, aber man kann zumindest weiter hoffen.

Nichts gesagt wurde bislang über die Möglichkeiten für „kystcruise“, also Küstenkreuzfahrten, was auch etwa die Reisen mit dem Segelschiff Antigua betrifft. Hier warten wir weiterhin auf Informationen aus Oslo. Immerhin hatte die Regierung vor Monaten angekündigt, sich hierzu bis Ende Mai zu äußern, so dass wir hoffentlich absehbar wissen, woran wir sind mit Blick auf den späten Teil der diesjährigen Saison, für den wir die Hoffnung bei allen Vorbehalten noch nicht ganz aufgegeben haben.

Neue Seite: Trøndergruva – Longyearbyens älteste Kohlegrube

Während wir gespannt auf Informationen warten, ob Norwegen diesen Sommer Türen öffnet, ist Zeit, um virtuell auf Tour zu gehen: Eine funkelnagelneue Seite bietet eine einfache, kleine Bergtour auf die Blomsterdalshøgda, einen Rücken am Platåberg, fast direkt hinter dem Flughafen. Eine kleine Tour, die aber nicht nur Blumen bietet, wie der Name „Blomsterdalshøgda“ schon sagt – hier haben wir ein wenig mit der fotografisch sehr interessanten Fokus-stacking Methode experimentiert. Ein Ergebnis, das zeigt, was diese Methode bringt, ist auf der neuen Seite zu sehen.

Ausschnitt (Screenshot) aus einem von mehreren Panoramen auf der Blomsterdalshøgda. Hier geht es zur neuen Seite mit allen Bildern und der Geschichte der ältesten Kohlegrube bei Longyearbyen.

Vor allem aber befindet sich auf der Blomsterdalshøgda die „Trøndergruve“. Die älteste Kohlegrube dieser Gegend, daraus entwickelte sich letztlich Longyearbyen! Wenn das kein Grund ist, da mal auf Tour zu gehen … ich habe das im letzten Sommer für alle, die das jetzt nicht selbst machen können, getan, und hier könnt Ihr mitkommen: neue Seite Blomsterdalshøgda: Trøndergruva.

Diskriminierung bei Corona-Hilfen für Firmen in Longyearbyen

„Svalbardpakke 2“ ist das zweite norwegische Corona-Hilfspaket für in Longyearbyen ansässige Betriebe, die wegen der Coronapandemie teilweise starke Umsatzverluste haben. Dieses Paket mit 40 Millionen Kronen wurde durch einen Parlamentsbeschlussin Oslo am 23. Februar auf den Weg gebracht, um einer akuten Liquiditätskrise vor allem bei den lokalen Reiseveranstaltern abzuhelfen. Bei der Umsetzung gibt es aber eine Zweiklassengesellschaft mit Diskriminierung einiger Teilnehmer.

Schon in einer Pressemeldung vom 9. März schrieb Longyearbyen Lokalstyre (die Gemeindeverwaltung): „Ansonsten erwähnt Bürgermeister Arild Olsen, dass die Verwaltung auf Kriterien Wert legen wird, die die allgemeine norwegische Svabardpolitik unterstützen. Das schließt offensichtlich gute Arbeitsbedingungen mit ein, aber auch die Zugehörigkeit des Betriebs. Beispielsweise, dass die verantwortlichen Gesellschaften zu 100 % in norwegischem Besitz sind und dass Aktiengesellschaften mindestens zu 34 % im Besitz norwegischer Staatsbürger sind und steuerlich in Longyearbyen registriert sind. Alternativ sind Betriebe eingeschlossen, die seit mindestens fünf Jahren auf Svalbard routinemäßig aktiv sind.“

Diese Aussage war nicht rechtsverbindlich, sondern nur eine Pressemeldung nach dem Stand vom 9. März. Der Mindestzeitraum von fünf Jahren lokaler Aktivität für Betriebe, die nicht wie genannt im Besitz norwegischer Staatsbürger sind, wurde später auf zehn Jahre erhöht. Darüber stolpern nun mehrere Betriebe.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Es geht in jedem Fall um norwegische Betriebe, die in Longyearbyen ansässig sind. Von Firmen, die außerhalb ansässig sind, ist ohnehin nicht die Rede. Wer in Norwegen eine Firma anmeldet, welcher Rechtsform auch immer (die Aktiengesellschaft ist eine weithin übliche Rechtsform auch für kleine Betriebe), tut dies im Brønnøysund Register. Jeder dort angemeldeter Betrieb ist ein norwegischer Betrieb. Das bestätigt auch Longyearbyen Lokalstyre.

Vor dem Spitzbergenvertrag sind alle gleich, aber wenn es darauf ankommt, sind manche eben gleicher als andere (norwegischer Nationalfeiertag am 17. Mai in Longyearbyen)

Nun soll aber eine entscheidende Rolle spielen, welche Nationalität die Besitzer haben, und zwar auch in Fällen, in denen die Eigner seit Jahren in Longyearbyen leben, dort mit ihrer Firma arbeiten und dadurch lokal Arbeitsplätze schaffen und schon seit Jahren lokal Steuern zahlen. Es geht nicht um den Ausschluss von Missbrauch und Betrug, sondern um den Ausschluss wirtschaftlich lokal aktiver Nichtnorweger.

Es überrascht nicht, dass sich Betroffene, die so durchs Raster fallen, diskriminiert fühlen. Marcel Schütz ist mit seiner Firma Spitzbergen Reisen in ihrer heutigen Form seit 2016 in Longyearbyen ansässig und aktiv, mit seinem Vorgängerbetrieb bereits seit 2012, wie er Svalbardposten erzählte. Mit Spitzbergen Reisen hat Schütz in Longyearbyen erheblich investiert, unter anderem in den Umbau eines Gebäudes für die Unterbringung und Verpflegung eigener Gruppen, mehrere ganzjährige und saisonale Arbeitsplätze geschaffen, und entsprechend seit Jahren Steuern gezahlt. Nun bei den Coronahilfen nicht berücksichtigt zu werden, weil die Firma in ihrer heutigen Form noch nicht zehn Jahre existiert, kann man fraglos als ungerecht und diskriminierend empfinden, nachdem man jahrelang mit Steuern, Investitionen und Arbeitsplätzen zur Entwicklung der lokalen Wirtschaft beigetragen hat.

Von 76 Betrieben, die bei Visit Svalbard registriert sind, fallen möglicherweise fünf oder sechs wegen dieser Regelung durchs Raster. Schütz fordert, den entsprechenden Paragraphen in der Vorschrift zur Svalbardpakke 2 zu überdenken und am besten vollständig zu entfernen.

Bürgermeister Olsen sagte dazu, dass Svalbard im Gegensatz zum norwegischen Festland nicht zum Europäischen Wirtschaftsraum gehört, so dass hier lokal freier entschieden werden kann, und dass mit dem fraglichen Paragraphen 5 die Ziele der norwegischen Svalbardpolitik umgesetzt werden sollen, mit denen ein starker norwegischer Schwerpunkt angestrebt wird.

Offizielle Zertifizierung von Guides auf Spitzbergen in Arbeit

Mit dem Wirtschafts- und dem Justizministerium arbeiten gleich zwei norwegische Ministerien an einer neuen Regelung für den Tourismus auf Spitzbergen. Auch wenn die Arbeiten noch in einem recht frühen Stadium sind, zeichnet sich schon ab, dass Guides dabei eine wesentliche Rolle spielen werden. Guides sind bei jeder touristischen Aktivität in Spitzbergen präsent und spielen dabei in vielfacher Hinsicht eine zentrale Rolle: Sie übernehmen Verantwortung sowohl für ein gutes, informatives und sicheres Erlebnis als auch für die Einhaltung gesetzlicher und brancheninterner sowie firmeneigener Regeln zum Schutz von Natur, Tieren und Kulturdenkmälern.

Der Arktis-Guide: seit Jahrzehnten ein zentraler, aber ungeschützter Beruf

Da kann es schon erstaunen, dass der zentrale Beruf innerhalb dieser über 100 Jahre alten Branche*, die sich seit mehreren Jahrzehnten lokal und international industriell entwickelt, nicht geschützt ist. Jeder kann Dienstleistungen als Guide anbieten. Überlegungen und Vorstöße, Guides zu zertifizieren, gibt es schon länger; sowohl lokal in Longyearbyen (Visit Svalbard) als auch von Privatleuten (PTGA) organisiert gibt es entsprechende Ansätze, worüber viele aktive Guides sich schon mit Zertifikaten verschiedener Art ausgestattet haben. Natürlich sind auch AECO, der Branchenverband der schiffsbasierten Veranstalter, und verschiedene Veranstalter selbst aktiv.

*Regelmäßige, kommerziell organisierte Kreuzfahrten gehen in Spitzbergen auf Wilhelm Bades erste Nordlandfahrt im Jahr 1891 zurück.

Touristen beobachten Walrosse in Spitzbergen: der Guide sorgt für ein schönes, sicheres Erlebnis, ohne die Tiere zu stören.

Das Problem ist: Bislang ist keine Zertifizierung offiziell anerkannt. Es ist unklar, wer Zertifikate ausstellen darf und soll, welche Qualifikationen dabei gefragt sind und wie und wo diese überprüft werden sollen.

Die norwegische Regierung arbeitet an einer offiziellen Zertifizierung für Spitzbergen-Guides

Das soll sich nun ändern. Die norwegische Regierung hat Branchenbeteiligte dazu aufgerufen, Vorschläge zu machen. Im Herbst soll ein Vorschlag für ein Regelwerk vorliegen. Wie es genau aussehen wird und wann es in Kraft treten wird, ist naturgemäß derzeit offen.

Von einem gut durchdachten Regelwerk würden alle profitieren, nicht zuletzt die Guides selbst: die Lohnstruktur und Arbeitsbedingungen in der Branche wurden über die Jahre immer wieder oft zu Recht kritisiert, da es in einem ungeschützten Beruf einfach ist, erfahrene Kolleginnen und Kollegen bei Forderungen, die dem Arbeit- oder Auftraggeber nicht passen, durch Neulinge zu ersetzen. Es gibt genug Anwärter, die für eine Saison Spaß und Abenteuer in der Arktis auch für Kost und Logis arbeiten würden, auf jeden Fall aber für einen Apfel und ein Eis (oder auch ein Ei) – aus Sicht des Einzelnen vielleicht sogar verständlich, für professionelle Guides, die Branche und letztlich auch die Touristen, die potenziell von unerfahrenen Leuten in einer anspruchsvollen Umgebung geführt werden, aber eine höchst ungünstige Konstellation.

Profitieren könnten im Idealfall alle: Touristen, die Branche, der Naturschutz – und die Guides selbst

Darüber hinaus haben viele Guides schon einen erheblichen Aufwand in Zertifikate gesteckt, von denen niemand weiß, ob sie jemals tatsächlich anerkannt werden. Natürlich ist jede Qualifizierung grundsätzlich sinnvoll, aber intern wird der große, oft bürokratische Aufwand zum Erlangen von formalen Nachweisen für Fähigkeiten, die erfahrene Leute in der Praxis schon über lange Zeit tagtäglich unter Nachweis gestellt haben, ohne zu wissen, ob diese Nachweise jemals irgendwo an relevanter Stelle anerkannt werden, beklagt.

Spitzbergen impft – und zwar schnell

Spitzbergen kommt mit dem Corona-Impfprogramm schnell voran. Weiterhin wurde das SARS-CoV-2 Virus bislang vor Ort nicht nachgewiesen, was schon fast erstaunt, denn auf dem norwegischen Festland hat man durchaus Probleme mit zeitweise erheblichen Infektionsraten und von dort kommen regelmäßig Touristen, die es mit der Maskenpflicht etwa in Geschäften auch nicht immer so genau nehmen.

Aufgrund der absehbaren Probleme mit der medizinischen Versorgung Covid-19-Erkrankter vor Ort beziehungsweise des großen Aufwandes, den die Evakuierung dieser Patienten zum Festland mit sich bringen würde, versorgt Norwegen Spitzbergen prioritär mit Impfstoff. Das gilt nicht nur für Longyearbyen, sondern auch für die übrigen Siedlungen, darunter Barentsburg, Ny-Ålesund und die Forschungsstation im Hornsund.

„Du kannst nicht vorbei!“

Longyearbyens Strategie gegen das Corona-Virus, und die der ganzen Welt.

Nicht Spitzbergen, sondern eine andere fantastische Welt.

Eigenbau auf Basis einer künstlerischen Darstellung von Gonzalo Kenny.

(Bei der Originalszene im „Herrn der Ringe“ handelt es sich um eine andere, etwas größere Art von „Virus“, die unmittelbar starke Entzündungen verursacht 🙂 )

Mittlerweile sind schon über 1400 Personen auf Svalbard geimpft, davon etwa 90 vollständig, wie die Svalbardposten berichtet. Am heutigen Donnerstag sollen bis zu 500 weitere Impfungen erfolgen. Damit wird ein großer Teil der erwachsenen Bevölkerung zumindest einmal geimpft sein.

Wie überall auf der Welt, ist damit die Hoffnung auf mehr gesundheitliche Sicherheit und einer möglichen Rückkehr Richtung Normalität verbunden. Wann letzteres etwa für den internationalen Reiseverkehr wieder der Fall sein wird, ist aber nicht abzusehen. Die Regierung in Oslo hat angekündigt, sich dazu im Mai zu äußern. Norwegen nimmt an den europäischen Plänen, einen digitalen Impfpass zu erstellen, teil. Ein solches Dokument soll ab Ende Juni zur Verfügung stehen. Es ist allerdings jedem einzelnen Land selbst überlassen, zu entscheiden, welche Rechte Personen haben, die mit einem solchen Impfpass eine einzelne oder auch vollständige Corona-Impfung nachweisen können. Ob darunter Erleichterungen für die Einreise oder für die Teilnahme an Schiffsreisen fallen, ist noch offen. Möglich ist dies jedoch, und wer hofft, diesen Sommer nach Norwegen oder Spitzbergen zu reisen, sollte sich entsprechend kümmern, sobald die Gelegenheit da ist: mit der Frist, die zwischen den beiden Impfungen liegt, und danach weiteren zwei Wochen, die bis zur Anerkennung des vollen Impfschutzes wahrscheinlich abzuwarten sind, dauert der Vorgang eine ganze Weile.

Der arktische Mittwoch, Nachschlag: Pomoren-Legenden und A.C. Doyle auf Franz Joseph Land

„Der arktische Mittwoch“ ist vorerst vorbei – damit geht eine wirklich lange, intensive, außergewöhnliche und wichtige Zeit vorbei. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um ein großes „Danke“ zu sagen an Birgit Lutz, der zweite gute Geist hinter diesem Projekt, und an alle, die Beiträge geleistet haben: Udo Zoephel (Polarstern/MOSAiC-Expedition), Sandra Walser (Ans Ende der Welt – Vor 125 Jahren auf Spitzbergenreise), Kristina Hochauf-Stange (Rentiere), Henry Páll Wulff (Islands Vulkane) und Thomas Ulrich (Arctic Solo – wie aus Scheitern ein Weitergehen wurde)!

Und an alle, die zugeschaut haben! Ohne Euch hätte es keinen Spaß gemacht 🙂 große Klasse!

Als kleinen Nachtisch und damit wir heute Abend, dem ersten Mittwoch Abend ohne Arktis-Vortrag seit Monaten, nicht alle kaltschweißig und zitternd in der Ecke sitzen, haben Birgit und ich hier noch je eine kleine Geschichte – zwei kleine hintergründig-abgründig-schöne Ergänzungen, die in den Vorträgen aus Zeitgründen nicht Platz fanden. Praktisch vor jedem Vortrag mussten wir viel kürzen, sonst wären wir wohl kaum je vor Mitternacht fertig geworden … hier ist ein kleiner Auszug. Übrigens, wenn der „arktische Mittwoch“ dann mal als Buch erscheint, dann wird von diesen Geschichten, die im Vortrag hinten runter rutschten, natürlich vieles enthalten sein! „Der arktische Mittwoch“ als Buch ist also geplant 😉 dauert aber noch.

Jetzt aber – Film ab!

- Video-Anker-Link: #arktischermittwoch

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenDer arktische Mittwoch, Nachschlag:

Pomoren-Legenden und A.C. Doyle auf Franz Joseph Land

Margas Arktis-Fernsehtipps für den Mai

Der „Arktische Mittwoch“ ist vorerst vorbei, und Arktis-Reisen sind für die allermeisten auch erst mal nicht in Sicht. Da kann man sich für den gedanklichen Ausflug in den hohen Norden mal hinter ein gutes Arktis-Buch klemmen oder eben vor die Glotze setzen.

Arktis Fernsehtipps: Der Fernseher in der Ritterhütte auf Gråhuken.

Der Empfang ist dort mitunter allerdings eher schlecht.

Margas Arktis-Fernsehtips auf Arte im Mai

Die Liste wird bei Bedarf aktualisiert.

EA = Erstausstrahlung

- Mittwoch, 05.05., 17.50 Uhr: „Wildnis Europa: Der Elch“ (D 2020, EA)

- Montag, 10.05., 16.00 Uhr: „Wundersames Norwegen“ (F, 2018)

- Dienstag, 11.05., 16.00 Uhr: „Kanada – Das Leuchten der Arktis“ (CDN 2019, EA)

- Montag, 17.05., 15.55 Uhr: „Die letzten Jäger Grönlands“ (SLO 2017)

- Dienstag, 18.05., 15.55 Uhr: „Wundersames Norwegen“ (Wdhlg.)

- Samstag, 22.05., 20.15 Uhr: „Am Ende der Welt: Eine Insel in Patagonien“ (F, 2019)

- Mittwoch, 26.05., 9.25 Uhr: „Am Ende der Welt: …“ (Wdhlg).)

Spitzbergenreise mit der Antigua (23.6.-11.7.): wegen Corona abgesagt

Dieser neue coronabedingte Einschlag ist ein harter Treffer: die Reise „Rund um Spitzbergen mit der Antigua, 23. Juni – 11. Juli 2021“ muss wegen der Coronasituation leider abgesagt werden. Die Teilnehmer werden von der Geographischen Reisegesellschaft kontaktiert.

Die aktuelle Entwicklung der Coronalage ist aus den Medien bekannt und macht zumindest kurzfristig wenig Mut. Die um den Jahreswechsel herrschende Hoffnung, dass ein schnelles Ausrollen des europäischen Impfprogramms zu einem hinreichend schnellen Beherrschen der Pandemie führen würde, um derartige Reisen im Hochsommer wieder zu ermöglichen, hat sich so leider nicht bestätigt; ein schnellerer Beginn hätte hier sicher hilfreich sein können, trat aber leider nicht ein. Nun waren wir gezwungen, zusammen mit dem Eigner der SV Antigua, der Tallship Company, eine Entscheidung zu treffen, und die konnte angesichts der aktuellen Entwicklung leider nur auf eine Absage der Fahrt herauslaufen.

Spitzbergen mit Antigua, 23.6.-11.7.2021: wegen Corona abgesagt.

Dennoch schauen wir vertrauensvoll in die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft.

Jetzt heißt es, die Daumen für den weiteren Verlauf des Sommers zu drücken. Noch haben wir Hoffnung, dass wir die Reisen mit der Arctica II im August/September und mit der Antigua im September durchführen können.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung: Wer diesen Sommer reisen will, sollte die früheste Gelegenheit wahrnehmen, sich impfen zu lassen. Nichts ist entschieden, aber die Annahme erscheint nicht unrealistisch, dass Norwegen die generelle Einreise und möglicherweise die Teilnahme an Schiffsreisen zunächst Geimpften ermöglichen wird.

Hundeschlittenrennen „Trappers Trail“ fand statt

Es gibt tatsächlich in diesem Corona-Frühjahr öffentliche Ereignisse, die stattfinden. Wo wäre die Frischluftzufuhr auch besser als bei einem Hundeschlittenrennen?

Der Longyearbyen Hundeklub – das sind die mit dem Hundehof im Adventdalen kurz vor dem Eisbärenwarnschild am See Isdammen – richtet das Hundeschlittenrennen „Trappers Trail“ seit Jahren aus. Es ist ein Rennen für einheimische Mitglieder des Hundeklubs, mehr ein soziales Ereignis als ein sportlicher Wettkampf – das natürlich auch, aber eben nicht nur.

Start des Trappers Trail: das traditionelle Mitglieder-Hundeschlittenrennen

des Longyearbyen Hundeklub.

Der Trappers Trail geht traditionell über zwei Tage, und die Strecke verlangt einiges von Vier- und Zweibeinern: Am ersten Tag geht es 40 Kilometer weit vom Startpunkt bei Longyearbyen durch das Adventdalen, Todalen, Bødalen und Colesdalen bis in die Colesbukta, wo der Hundeklub eine eigene Hütte hat. Die Teilnehmenden übernachten dort im Zelt, bevor es am nächsten Tag zurückgeht. Die zweite Etappe ist mit 30 Kilometern zwar kürzer, hat mit dem Fardalsbakken, also dem Anstieg vom Fardalen hoch zum Pass am Longyearbreen, aber eine ordentliche Schikane, die die meisten Teams in die Reserve bringen wird, bevor die Strecke entspannt über den Longyearbreen nach Longyearbyen ausläuft.

Etappenziel beim Trappers Trail ist die Colesbukta, wo der Longyearbyen Hundeklub eine Vereinshütte hat. Dort übernachten die Teilnehmer vor der zweiten Etappe im Zelt

(Archivbild).

Das Rennen ist Jahr für Jahr ein Höhepunkt für die Mitglieder des Vereins und Schaulustige. Da die Veranstaltung durchgehend im Freien stattfindet, war die Einhaltung der Corona-Regeln gut machbar und so konnte dieses schöne Ereignis glücklicherweise stattfinden.

Trappers Trail: Fotogalerie

Als Spitzbergen.de-Spion war Max Schweiger vor Ort und hat diese Bilder für uns geschossen. Tusen takk, Max!

- Galerie-Anker-Link: #galerie_1968

Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.

Der arktische Mittwoch: Abschluss am 28.4. mit Thomas Ulrich

Im November und Dezember fing es mit einzelnen Vorträgen an, und ab Januar haben Birgit Lutz und ich uns zusammengetan und die Online-Arktis-Vortragsreihe „Der arktische Mittwoch“ ins Leben gerufen. Am kommenden Mittwoch, dem 28. April, kommt die Reihe nun vorerst zu ihrem Abschluss: Der Schweizer Arktis-Abenteurer Thomas Ulrich nimmt uns mit auf das Eis des Arktischen Ozeans. „Arctic Solo – wie aus Scheitern ein Weitergehen wurde“ ist die dramatische Geschichte einer Nordpol-Expedition, die Thomas in Extremsituationen brachte. Es ist auch die Geschichte davon, wie man aus einer scheinbar ausweglosen Lage letztlich Kraft zum Weitergehen zieht.

Thomas Ulrich: „Arctic Solo – wie aus Scheitern ein Weitergehen wurde“. Dramatische Abenteuer in der Arktis als Abschluss der Reihe „Der arktische Mittwoch“.

Nachdem Birgit und ich, mit Beiträgen von Udo Zoephel (die MOSAiC-Expedition), Sandra Walser (Hans Beat Wieland/Wilhelm Bade) und Henry Páll Wulff (Island), verschiedene Arktis-Regionen eher landeskundlich und historisch vertiefend betrachtet haben, nimmt Thomas Ulrich uns nun noch einmal voll mit ins Abenteuer! Ein Höhepunkt zum Abschluss der Reihe, auf den wir uns freuen. Und wir würden uns freuen, wenn Ihr zahlreich dabei seid!

Im Vortrag „Arctic Solo“ ist neben Eis und eisigen Temperaturen auch mit dem einen oder anderen Eisbären zu rechnen.

Das Projekt „Der arktische Mittwoch“ hat viel Eigendynamik bekommen und uns mehrere Monate lang sowohl ausgelastet als auch durch die Zeit getragen. Für Menschen, die hauptamtlich in der Reisebranche unterwegs sind, ist diese Zeit nicht einfach, zumal wenn man nicht in einer Firma angestellt ist und Kurzarbeitergeld oder andere staatliche Hilfen beziehen kann. Kleinselbstständige sind nach wie vor in einer schwierigen Lage – umso wichtiger war es für uns, dass der „Arktische Mittwoch“ so gut funktioniert hat und wir bedanken uns bei allen, die zugeschaut haben! Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage … aber nach dem Vortrag am Mittwoch kommt erst mal eine Sommerpause. Nicht zum faul-auf-dem-Sofa-liegen, sondern für andere Projekte, die Birgit und ich jeweils auf dem Zettel haben. Und hoffentlich auch noch für etwas frische Arktis-Luft im Laufe des Sommers. Daumen drücken! Und die Schulter hinhalten, sobald die Gelegenheit kommt!

Thomas Ulrich: Arctic Solo – wie aus Scheitern ein Weitergehen wurde (Vortrag)

Ein paar Eindrücke von Thomas Ulrichs Arktis-Abenteuern. Mehr Abenteuer pur und satt dann am Mittwoch!

- Galerie-Anker-Link: #galerie_1920

Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.

Kabeljaukrieg zwischen Norwegen und der EU droht zu eskalieren

Schon länger schwelt in der Barentssee ein „Kabeljaukrieg“ zwischen der EU und Norwegen. Nun droht er zu eskalieren. Hintergrund sind Streitigkeiten zwischen Oslo und Brüssel über Fangrechte in den zu Svalbard gehörenden Gewässern.

Streitobjekt: Fischereiquoten in der Barentssee nach dem Brexit

Vordergründig geht es darum, dass Norwegen nach dem Brexit die Fangmenge Großbritanniens von jener der EU-Fischereiflotte abgezogen hat, wie der norwegische Sender NRK berichtet. Damit bleiben den heutigen EU-Ländern noch 17.885 Tonnen, während die Briten 5.500 Tonnen aus dem Wasser holen dürfen. Das wurde von Brüssel allerdings abgelehnt. Dort teilte man sich selbst eine Quote von 28.431 Tonnen zu, was Norwegen wiederum nicht akzeptiert. Die EU hält die norwegische Regelung für willkürlich und diskriminierend.

Nun haben beide Seiten rhetorisch aufgerüstet. Von überall hört man, man sei vorbereitet, um die eigenen Rechte zu wahren. Brüssel will notfalls zu „allen notwendigen Maßnahmen greifen, um europäische Interessen gegenüber Norwegen zu sichern“. In Norwegen wiederum verweist man auf Küstenwache und Polizei, die gut vorbereitet seien und gegebenenfalls Fischereischiffe beschlagnahmen würden, die Fang ohne gesetzliche Quote an Bord haben. So äußerte sich aktuell Lars Fause, leitender Staatsanwalt in Nordnorwegen. Später in diesem Jahr wird Fause in Longyearbyen die Nachfolge von Sysselmann Kjerstin Askolt antreten – begrifflich neu gewandet als erster Sysselmester.

Lecker Dorsch (Kabeljau) aus dem Isfjord. Im Streit zwischen Norwegen und der EU geht es allerdings um andere Mengen.

Kern des Problems: der Spitzbergenvertrag

Im Kern liegt das Problem allerdings tiefer als ein paar Tonnen Fisch: Es geht um die Deutung des Spitzbergenvertrages, dessen zweiter Artikel allen Unterzeichnerstaaten – die allermeisten europäischen Länder gehören dazu – „gleiche Rechte der Fischerei und der Jagd in den in Artikel 1 definierten Territorien und den dazu gehörigen Territorialgewässern“ sichert. Die Krux liegt im Begriff „Territorialgewässer“. Dieser ist historisch nicht scharf definiert. In früheren Jahrhunderten beanspruchten Staaten die Gewässer drei Meilen vor der Küste (früher eine Kanonenschussweite). Ab 1921 – nach Unterzeichnung des Spitzbergenvertrages (1920) – begannen Staaten, ihre Hoheitsrechte auf bis zu zwölf Meilen auszudehnen. Ganz eindeutig und einheitlich ist das bis heute nicht global geregelt, aber soweit besteht Einigkeit: In der Zwölfmeilenzone um die Inselgruppe Spitzbergen (Svalbard) gilt der Spitzbergenvertrag und sichert allen Mitgliedsstaaten gleiche Rechte.

Problematisch wird es allerdings in der „Ausschließlichen Wirtschaftszone“, also der 200-Meilen-Zone außerhalb der Zwölfmeilenzone. Diese wurde erst 1982 im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen völkerrechtlich festgelegt. Nun beansprucht Norwegen auf Basis des Artikels 1 des Spitzbergenvertrages die „volle und uneingeschränkte Souveränität“, wie es dort heißt, auch über die 200-Meilen-Zone um Svalbard, pocht jedoch darauf, dass das in Artikel 2 festgelegte gleiche Recht für alle (etwas technischer: das Nichtdiskriminierungsprinzip) dort nicht gelten soll, sondern dass Norwegen hier exklusive Rechte hat. Es überrascht nicht, dass hier nicht unbedingt allgemeines Einverständnis herrscht.

Die Küstenwache sichert die norwegische Souveränität in den Gewässern um Spitzbergen. Nun stehen unfreundliche Begegnungen mit EU-Fischereischiffen zu befürchten.

Der Spitzbergenvertrag und die „Ausschließliche Wirtschaftszone“

Unabhängig davon, ob innerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone (200-Meilen-Zone) das Nichtdiskriminierungsprinzip des Spitzbergenvertrages nun gilt oder nicht, besteht allerdings kaum Zweifel daran, dass Fischereischiffe aus der EU oder aus Drittländern dort norwegische Wirtschaftsrechte anerkennen müssen. Die Frage ist aber, wie Norwegen die Rechte, die den Fischern anderer Länder eingeräumt werden, gegenüber den eigenen Quoten gewichtet: gleichberechtigt (wenn Artikel 2 des Spitzbergenvertrags dort anzuwenden wäre) oder exklusiv.

Eine komplizierte Materie. Was offenkundig bislang fehlt, ist eine von allen Seiten anerkannte Instanz, die offene Fragen bei der Interpretation des Spitzbergenvertrages verbindlich entscheiden kann. Hier besteht Norwegen darauf, selbst die ausschließliche Interpretationshoheit zu besitzen. Das sieht man in Brüssel offenkundig anders.

Während dieser Klärungsbedarf bestehen bleibt, rüsten die norwegische Küstenwache und die europäischen Fischereiflotten schon auf, und entsprechende Konflikte sind zu befürchten. Der unbeteiligte Beobachter schaut zu und staunt.

Opfer von familiärer Gewalt in Longyearbyen mitunter in hilfloser Position

Das Krisesenteret Tromsø, eine Anlaufstelle für Opfer familiärer Gewalt, hat einem NRK-Beitrag zufolge eine besorgniserweckende Diskussion angestoßen: Opfer familiärer Gewalt stehen in Longyearbyen möglicherweise in einer deutlich hilfloseren Position als auf dem norwegischen Festland.

Hintergrund: der Spitzbergenvertrag

Die Hintergründe liegen im Spitzbergenvertrag begründet: Dieser regelt, seit er 1925 in Kraft trat, dass Bürger aller Unterzeichnerstaaten freien Zugang haben. Ein Visum, Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung sind nicht erforderlich, um dort zu leben und zu arbeiten (die Anreise erfordert aber ggf. ein Schengen-Visum).

Daher gilt das „utlendingsloven“ (Ausländergesetz) auch nicht, das den Zugang und Aufenthalt von Ausländern in Norwegen regelt. Dieses Gesetz regelt allerdings auch etwa, dass nicht-norwegische Opfer von familiärer Gewalt unabhängig vom Partner eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen können und dass sie Anspruch auf Hilfe haben, etwa durch spezialisierte Einrichtungen und Anwälte.

Diese Rechte bestehen in Spitzbergen nicht, da dieses Gesetz sowie das Sozialgesetz dort nicht gelten. Das kann insbesondere nicht-norwegische Frauen, die finanziell vom Partner abhängig sind, in eine starke Abhängigkeitssituation bringen, denn wenn sie nicht in der Lage sind, aus eigener Kraft materiell eigenständig dort weiter zu leben, bleibt nur die Rückreise ins Heimatland. Dabei handelt es sich aber mitunter um ärmere Länder mit einer politisch und sozial weniger stabilen Lage, wo Betroffene nicht unbedingt eine Zukunft für sich und ihre Kinder sehen. Das kann letztlich dazu führen, dass Opfer länger in Partnerschaften verbleiben, in denen sie Gewalt ausgesetzt sind.

Longyearbyen ist für die allermeisten ein Ort, an dem man gut und sicher leben kann. Aber es gibt Ausnahmen, und dann kann das Leben noch schwieriger sein als anderswo.

Eine Anwältin, die eine Betroffene juristisch betreut, kommentiert das so: „Es wirkt auch, als wäre Svalbard norwegisch, wenn es uns passt, und plötzlich ist es nicht norwegisch, wenn es nicht passt.“

Zwei polizeibekannte Fälle von familiärer Gewalt seit 2020

Seit Anfang 2020 sind in Longyearbyen zwei Fälle polizeibekannt geworden, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind. Sysselmann Kjerstin Askholt weist darauf hin, dass derartige Fälle polizeilich genau so wie auf dem Festland verfolgt werden. Die politische Einschätzung darüber hinaus teilt sie nicht bzw. sie sieht Parallelen zu Fällen allgemein im Ausland, in denen etwa eine Norwegerin ohne geklärten Aufenthaltsstatus Opfer familiärer Gewalt wird. Auch hier müsse man akzeptieren, dass derartige Fälle für die Betroffenen andere Konsequenzen haben können als für eine Person mit festem Aufenthaltsstatus.

Bürgermeister Arild Olsen erkennt das Problem an und meint, man müsse es politisch aufgreifen und untersuchen.

Hanne Stenvaag from Krisenzentrum Tromsø geht von einer hohen Dunkelziffer aus.

News-Auflistung generiert am 11. Mai 2025 um 11:28:23 Uhr (GMT+1)