-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Home →

Jahres-Archiv: 2024 − News & Stories

Radioaktive Cäsiumkapsel bei Grube 7 verschwunden

Radioaktive Quelle? Verschwunden? Da kann beim Lesen schnell mal der Blutdruck steigen.

Daher vorweg: Es ist keine Panik erforderlich, nichts und niemand ist radioaktiv belastet und das wird auch nicht passieren.

Parallele zu Vorfall in Australien

Die Geschichte erinnert an einen Vorfall in Australien im Januar 2023, wo eine kleine Kapsel mit radioaktivem Cäsium 137 beim Transport über 1400 Straßenkilometer verloren ging (siehe beispielsweise dieser Beitrag von ZEIT Online). In den falschen Händen ist dieses Material gefährlich, weswegen in Australien mit großen Aufwand eine Suche in Gang gesetzt wurde, die nach zwei Tagen auch zum Fund der Kapsel führte.

Cäsiumquelle ging schon 1984 verloren

Eine ähnliche Kapsel ist auf dem Berg Breinosa in der Umgebung der Grube 7 in Spitzbergen verloren gegangen. Der Vorfall liegt bereits Jahrzehnte zurück, er ereignete sich 1984. Nun rückte er in einem Beitrag der Svalbardposten aber wieder in die Aufmerksamkeit, da langsam Vorbereitungen getroffen werden, um die Grube 7 als letzte norwegische Kohlegrube Spitzbergens voraussichtlich 2025 zu schließen.

Der Unterschied zum Vorfall in Australien: Die Cäsium-Kapsel in Spitzbergen liegt immer noch da, wo sie verloren gegangen ist. Und dort wird sie auch bleiben.

Die Grube 7 und der Berg Breinosa: dort liegt in über 300 Metern Tiefe eine Cäsiumkapsel (Foto aus dem Linienflugzeug beim Landeanflug).

Radioaktives Cäsium 137 im Bergbau

Wie kam es dazu? Eine radioaktive Cäsium-Quelle wird beispielsweise bei der Rohstoffsuche für den Bergbau als Strahlenquelle benutzt, die dazu dienen kann, Informationen über die Gesteine zwischen der Strahlenquelle und einem Messgerät zu erhalten. Sind die Menge der von der Quelle abgegebenen Strahlung und der Abstand zwischen Sender (Quelle) und Empfänger (Messgerät) bekannt, lassen sich aus der vom Messgerät registrierten Strahlung Schlüsse auf die Dichte der dazwischen liegenden Gesteine und damit auf eventuelle Rohstoffvorkommen wie Kohleschichten ziehen.

Dumm nur, wenn die Cäsiumquelle in ein über 300 Meter tiefes Bohrloch fällt. Genau das geschah 1984 bei der Erkundung von Kohlevorkommen auf dem Berg Breinosa, in der Umgebung der Grube 7.

Das Cäsium bleibt, wo es ist

Es ist technisch nicht möglich, die Kapsel aus einem so tiefen Bohrloch zu bergen, ohne mit gewaltigem Aufwand einen neuen Zugang zum mutmaßlichen Fundort zu schaffen. Dem gegenüber steht, dass die Lagerung der Cäsiumquelle in einem völlig unzugänglichen Bohrloch in über 300 Metern Tiefe im Fels als langfristig sicher angenommen wird. Grundwasserdurchfluss ist Experten zufolge nicht zu befürchten, und die Erosion von über 300 Meter Fels würde mehrere Eiszeitzyklen in Anspruch nehmen, also mehrere Jahrhunderttausende, und bei Ausbleiben künftiger Vereisungen noch länger. Davor ist ein natürliches Auftauchen der Cäsiumkapsel nicht zu befürchten.

Cäsium 137 hat eine Halbwertzeit von 30,1 Jahren. Schon jetzt hat die Strahlungsaktivität der 1984 verloren gegangenen Cäsiumquelle sich also mehr als halbiert. Nach 10 Halbwertzeiten, also nach gut 300 Jahren, ist die verbleibende Radioaktivität praktisch unterhalb der Nachweisgrenze und weit abseits einer möglichen Gefährdung von Mensch und Umwelt. Letztlich haben Behörden und Bergbaugesellschaft in der Abwägung daher entschieden, die Kapsel zu lassen, wo sie ist. Als einzige Maßnahme wurde nun die Dokumentation beschlossen, die so angelegt ist, dass das Wissen um die Kapsel längerfristig erhalten bleibt. Falls doch noch mal jemand auf dem Berg Breinosa einen Tunnel graben will.

Sonntags-(Aus)flug über Spitzbergen: Vogelpanoramen

Man kann nicht ständig nur über die Politik aus Oslo (deprimierend), das Verhältnis zu den Russen in Barentsburg und Moskau (schwierig), den Klimawandel (siehe „Politik“) u.ä. schreiben. Man muss auch mal eine Pause von den schwierigen Themen machen. Hin zu einem sonntäglichen Gedankenausflug, zu etwas Schönem!

Spitzbergens großartige Landschaft hat sicher schon viele unter denen, die es bis auf diese Seite schaffen, beeindruckt. Mich sowieso, immer wieder. Und in den letzten Jahren habe ich ja den Blick aus der Vogelperspektive kennen und schätzen gelernt, mit Hilfe der Elektromöwe („Drohne“, ein Begriff, der mir aber mittlerweile zu stark militärisch konnotiert ist, deshalb mag ich ihn in diesem absolut friedlichen Kontext nicht, auch wenn er natürlich technisch der richtige ist).

Zusätzlich zu den klassischen, am Boden mithilfe eines Stativs aufgenommenen 360-Grad-Panoramen hat sich dabei eine ganz eigene Klasse von Panoramen entwickelt, die ich „Vogelpanoramen“ nenne.

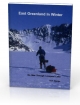

Der gewaltige Bråsvellbreen aus der Vogelperspektive.

Hier sind ein paar neue, im März zunächst frei zugängliche Vogelpanorama-Seiten.

- Das Bruceneset bei Alicehamna im Raudfjord. Diesen schönen Ausblick haben sicher schon einige genossen 🙂

- Der mächtige Gletscher Bråsvellbreen im Süden des Nordaustlands. Immer wieder unglaublich, meine besondere Empfehlung! Fotos aus der eigenen Augenhöhe schaffen es doch nie so recht, die gewaltigen Dimensionen dieses Gletschers einzufangen. Da helfen ein paar Meter Höhe 😎

- Das Büdelfjellet („Kapp Waldburg“) auf der Barentsøya. Natürlich ohne Luftbilder von der bekannten Möwenkolonie, von der meine eigene Möwe selbstverständlich respektvollen Abstand hielt.

- Und als Gimmick „Knoll“ von den „Katzenjammer Kids“ auf der Chermsideøya im Norden des Nordaustlands

Die einzelnen Panos auf diesen Seiten muss man durch Anklicken öffnen, dann am besten mit Klick auf das Symbol ganz rechts in der Symbolreihe im Vollbildmodus darstellen und dann mittels Maus oder Pfeiltasten auf der Tastatur behutsam (!) drehen. Das mag initial einen kleinen Moment der Gewöhnung erfordern, aber es lohnt sich wirklich!

Im Gegensatz zu den klassischen Panos ist der Bereich mit den Vogelpanoramen ansonsten nicht frei zugänglich, sondern passwortgeschützt. Den Zugang bekommt, wer Spitzbergen.de besonders unterstützt hat, z.B. über Steady (siehe unten). Der Betrieb einer so großen Seite erfordert ständig erheblichen Aufwand, sowohl zeitlich als auch finanziell, selbst wenn vieles davon gar nicht unbedingt sichtbar wird. Denen, die helfen, das zu ermöglichen, möchte ich mit dem Zugang zu allen Vogelpanoramen herzlich danken. Hier gibt es schon eine zweistellige Anzahl an Seiten, die absehbar in den dreistelligen Bereich hinein anwachsen wird; Material ist schon vorhanden und wird nach und nach aufbereitet.

Die oben verlinkten 4 Seiten sind bis Ende März frei zugänglich.

Guten Flug und viel Spaß beim Blick auf Spitzbergen von oben!

Margas Arktis-Fernsehtipps für den März

In Longyearbyen kommt die Sonne wieder und bald darauf ist auch schon Tag- und Nachtgleiche. Der Lichtwinter geht der schönsten Zeit entgegen, und wer jetzt im hohen Norden ist, wird nicht viel Zeit für den Fernseher haben. Wenn sich dennoch die Gelegenheit bietet, dann gibt es in Sachen „hoher Norden“ auch Programm.

Die Trapperhütte in Gåshamna hat schon bessere Zeiten gesehen,

aber der Fernseher geht noch.

Die Listen werden bei Bedarf aktualisiert. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Spitzbergen.de-Dienststelle entgegengenommen.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf Arte im März …

… lauten wie folgt.

- Freitag, 01.03., 09.00 Uhr: „GEO-Reportage: Island: Von strickenden Männern und Pullovern“ (D 2019)

- Freitag, 01.03., 16.10 Uhr: „Die arktische Oase“ (CDN 2021)

- Sonntag, 03.03., 12.15 Uhr: „Wenn Wale uns den Weg weisen“ (F 2019)

- Montag, 04.03., 15.55 Uhr: „Zu Tisch: Finnmark – Nordnorwegen“ (D 2018)

- Mittwoch, 06.03., 17.05 Uhr (Wdhlg.): „Wenn Wale uns …“

- Mittwoch, 06.03., 17.50 Uhr: „Naturparadiese mit Zukunft: Norwegen: Rückkehr zu den Enteninseln“ (D/F 2019)

- Donnerstag, 07.03., 11.10 Uhr: „Die Winzlinge in freier Wildbahn: Der Naturpark Dovrefjell-Sunndalsfjella“ (F 2021)

- Donnerstag, 07.03., 20.15 Uhr: „Auf den Spuren der Bären“ (F 2023)

- Donnerstag, 07.03., 20.55 Uhr: „Alaskas Riesenbären“ (D/F/USA 2022)

- Mittwoch 13.03., 10.35 Uhr (Wdhlg.): „Die arktische Oase“

- Mittwoch 13.03., 11.20 Uhr (Wdhlg.): „Auf den Spuren der Bären“

- Donnerstag, 14.03., 16.10 Uhr: „Yukon – Ein Traum in Weiß“ (F 2021)

- Donnerstag, 14.03., 17.05 Uhr (Wdhlg.): „Die Winzlinge …“

- Montag, 18.03., 17.50 Uhr: „Skandinavien (1/2) Rückkehr des Lichts“ (D 2023 EA)

- Montag, 18.03., 18.35 Uhr: „Skandinvien /2/2) Rückkehr der Dunkelheit“ (D 2023 EA)

- Samstag, 23.03., 11.00 Uhr (Wdhlg.): „Naturparadiese mit …“

- Mittwoch, 27.03., 16.00 Uhr (Wdhlg.): „Alaskas Riesenbären“

- Mittwoch, 27.03., 17.50 Uhr: „Stille Wasser sind tief: Der Saimaa-See, ein Relikt der Eiszeit“ (F 2017)

- Samstag, 30.03., 11.35 Uhr: „Kanadas Nationalparks: Pacific Rim“ (D/CDN 2023 EA)

- Samstag, 30.03.,12.25 Uhr: „Kanadas Nationalparks: Ivvavik“ (EA)

- Samstag, 30.03.,13.20 Uhr „Kanadas Nationalparks: Waterton Lakes“ (EA)

EA = Erstausstrahlung auf Arte.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf anderen Programmen

Auch da wird einiges geboten.

- Sonntag, 03.03 09.30 Uhr, MDR: „Wilde Dynastien Kaiser der Antarktis“

- Montag, 04.03., 14.45 Uhr, 3sat: „Norwegens Sehnsuchtsstraße – 3000 km Richtung Norden“

- Montag, 04.03., 16.15 Uhr, 3sat: „Wildes Norwegen“

- Montag, 04.03., 20.15 Uhr, ARD: „Wildes Grönland: Eiswelt im Wandel“ (D 2024)

- Donnerstag, 07.03., 13.20 Uhr, 3sat: „Grönland – Wilde Natur“

- Donnerstag, 07.03., 14.05 Uhr, 3sat: „Im Flug über Island“

- Donnerstag, 07.03., 16.05 Uhr, 3sat: „Traumorte: Norwegen“

- Donnerstag, 07.03., 17.00 Uhr, 3sat: „Mittsommer in Norwegen“

- Monntag, 11.03., 20.15 Uhr, ARD: „Schweden – Ruf der Wildnis“ (D 2024)

- Dienstag, 12. 03., 16.50 Uhr, 3sat: „Der Patagonia-Park: Eine Reise in die chilenische Wildnis“

- Mittwoch, 13.03., 10.35 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (1/7)

- Freitag, 15.03., 21.00 Uhr, HR: „Norwegen erleben“

- Samstag, 16.03., 15.30 Uhr, 3sat: „Norwegen“

- Sonntag, 17.03., 14.45 Uhr, HR: „Norwegen erleben“

- Montag, 18.03., 10.35 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (2/7)

- Montag, 18.03., 13.20.Uhr, 3sat: „Finnland – Sommer auf der Seenplatte“

- Dienstag, 19.03., 10.35 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (3/7)

- Dienstag, 19.03., 11.00 Uhr, 3sat: „Finnland“

- Mittwoch, 20.03., 10.30 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (4/7)

- Donnerstag, 21.03., 22.30 Uhr, HR: „Expedition Arktis 2 – Tauchfahrt am Nordpol“

- Montag, 25.03., 10.30 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (5/7)

- Dienstag, 26.03., 10.25 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (6/7)

- Mittwoch, 27.03., 10.30 Uhr, HR: „Wildes Skandinavien“ (7/7)

- Freitag, 29.03., 17.00 Uhr, NDR: „Das erste Jahr in der Wildnis – Tierkinder im Norden“

Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.

Neue Regeln 2025: Details

Wie zu erwarten war, hat der Beschluss der norwegischen Regierung, ab 2025 neue Regeln in Kraft zu setzen, viele beschäftigt und auch schockiert. Es gab viele Rückmeldungen und Nachfragen.

Einige Nachfragen sollen hier beantwortet werden, und zwar vor allem im Bezug auf den Teil der Regeln, die den schiffsbasierten Tourismus betreffen. Es gibt weitere neue Regeln darüber hinaus, etwa für den Motorschlittenverkehr auf gefrorenen Fjorden, die aber weniger einschneidend sind, beziehungsweise die in den letzten Jahren per „Dekret“ des Sysselmesters jährlich angeordnete Rechtspraxis auf eine permanente gesetzliche Basis stellen, so dass sich hier in der Praxis nicht allzu viel ändert.

Fokus Touristenschiffe

Es geht also um das, was man mit Schiffen machen darf und was nicht. Wer noch gar nicht Bescheid weiß, sollte zunächst den Beitrag vom letzten Freitag lesen, da steht fast alles drin, was bislang bekannt ist.

Zunächst vorweg: Um geltendes Recht zu werden, müssen die Regeln noch durch den Storting (norwegisches Parlament). Wesentliche Änderungen sind hier nicht zu erwarten, aber zumindest theoretisch möglich. Aber man sollte hier sicher nicht allzu viel erwarten. Für die speziell Interessierten: nach dem Parlamentsbeschluss müssen norwegische Gesetze noch durch den Staatsrat, dem der König leitend angehört, in Form einer „königlichen Resolution“ verabschiedet werden, entsprechend etwa der Unterschrift des Bundespräsidenten in Deutschland, um vom Parlament beschlossene Gesetze in Kraft zu setzen, aber das ist Formalität.

Damit wir abschließend wissen, was wir genau zu erwarten haben, müssen wir also den vom Parlament verabschiedeten Gesetzestext samt Beilagen abwarten.

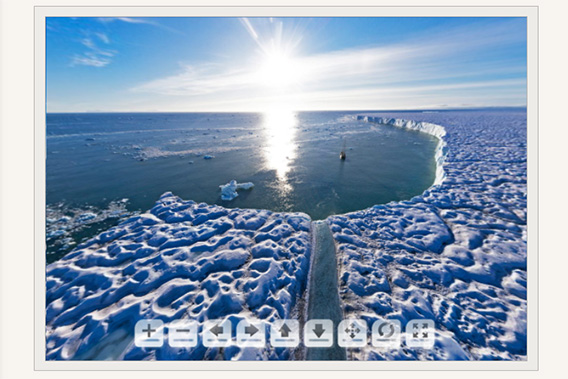

Einige Details sollen aber hier ergänzend zum Beitrag vom letzten Freitag genannt werden, beginnend mit einer detaillierteren Version der Karte, die illustriert, was Touristenschiffe noch machen können und was nicht.

Verbote und verbleibende Möglichkeiten: detailliertere Karte

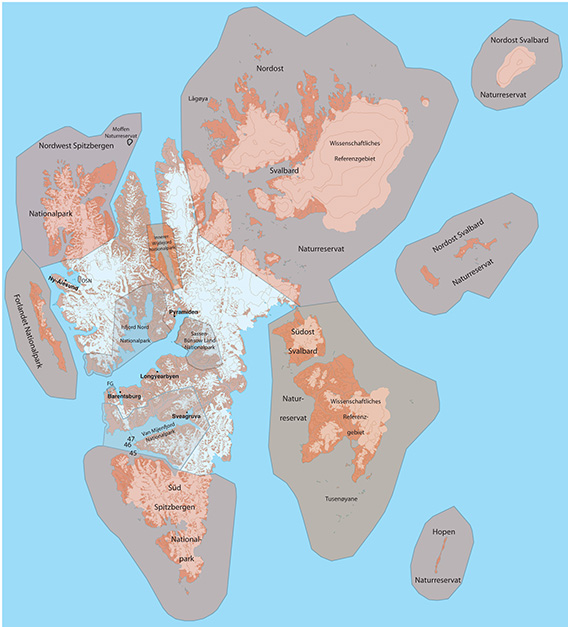

Regeländerungen ab 2025. Details im Text. Eigene Darstellung, Änderungen sind noch möglich.

Hier gibt es auch eine größere Version der Karte.

Die rot dargestellten Schutzgebiete werden in der Fläche ab Januar 2025 für Touristen prinzipiell gesperrt. Dazu gehört auch der Bellsund mitsamt Recherchefjord, Van Keulenfjord und Van Mijenfjord.

Landungen sollen für Touristen in den Schutzgebieten dann nur noch an ausgewählten Landestellen erlaubt sein. Diese sind durch die Punkte markiert. Die grünen Punkte sind Landestellen ohne Begrenzung der Personenzahl, wobei anzunehmen ist, dass die bislang geltende Regel, dass nicht mehr als 100 Touristen gleichzeitig an einer Stelle an Land sein dürfen, weiter Teil des Gesamtregelwerks ist. Bei den blauen Punkten dürfen maximal 39 Personen an Land sein. Hier ist mindestens ein Guide für jeweils zwölf Touristen erforderlich. Der Guide muss „Kenntnis der Natur und Geschichte“ haben, was auch immer das genau bedeuten wird (hier kommt wohl künftig eine eigentlich schon lange geplante Zertifizierung ins Spiel; auf die „Details“ dürfen wir weiterhin gespannt sein). Dies ist der einzige Teil des Pakets, in dem eine Unterscheidung zwischen kleineren und größeren Schiffen zumindest implizit sichtbar wird.

Gebiete außerhalb der Schutzgebiete bleiben zugänglich. Diese Küstenstreifen sind in der Karte grün markiert. Auch hier gilt: Änderungen vorbehalten. Sollte es dem Gesetzgeber noch einfallen, die Nationalparks im Isfjord mit einzubeziehen, würde ein großer Teil des verbleibenden Spielraums entfallen. Damit rechnen wir derzeit aber nicht. Mittelfristig ist auch eine Ausweitung der bestehenden Schutzgebiete etwa an der West- und Nordküste mit denselben Folgen denkbar. Auch damit ist nach aktuellem Stand aber erst mal nicht zu rechnen.

Für alle zugelassenen Landestellen wird es Detailkarten geben. Diese zeigen für eine kleinere Anzahl Landestellen schraffierte Flächen an Land, was bedeutet, dass Touristen sich nur innerhalb dieser recht kleinräumigen Bereiche bewegen dürfen (etwa Smeerenburg, Ahlstrandhalvøya im Van Keulenfjord und Asbestodden im Recherchefjord, Ostseite Gåshamna und Gnålodden im Hornsund). Bei den übrigen Landestellen kann man zumindest annehmen, dass ab der Landung im zugelassenen Bereich auch längere Wanderungen weiterhin möglich sind – vorbehaltlich des genauen Textes im rechtskräftigen Gesetz, sobald es vorliegt.

Ski- und Schneeschuhfahrten bleiben bis 25. Mai möglich

Freunde von Eis und Schnee können sich zudem im Frühjahr über weitere Freiheiten freuen: Die obenstehenden flächigen Verbote gelten nicht „auf schneebedecktem, gefrorenem Boden vom 1. Januar bis 25. Mai jedes Jahres“. Das betrifft also die „Ski (oder Schneeschuh) and sail“ Saison im Lichtwinter, die damit wohl weiterhin ohne größere Einschränkungen möglich sein wird.

Kulturdenkmäler

Die Zahl der Kulturdenkmäler mit Zugangsbeschränkung soll erheblich reduziert werden. Das wird in der Praxis aber wenig Bedeutung haben, da die allermeisten ohnehin an Stellen liegen, zu denen Touristen keinen Zugang haben werden.

2025 kommen die neuen Regeln

Es ist die Nachricht, auf die man schon seit Jahren gewartet hat, in der Hoffnung, dass sie in dieser Form nicht kommt: zum 1. Januar 2025 sollen die neuen Regeln in Kraft treten, die festlegen, was in großen Teilen Spitzbergens noch erlaubt ist – und was nicht. Nun hat die norwegische Regierung ihren Beschluss veröffentlicht.

Es kommt weitestgehend so, wie es schon vor Jahren angekündigt wurde. Gerade unter denen, die im Tourismus tätig oder als Reisende interessiert sind, hatten viele gehofft, dass die Regierung einige der neuen Regeln nach der vielfachen, teilweise harschen Kritik noch mal überdenken würde, aber das ist nicht passiert.

Die rot dargestellten Schutzgebiete werden ab Januar 2025 weitgehend gesperrt.

Die wichtigste Änderung dürfte wohl sein, dass die großen Schutzgebiete, also die Nationalparks und Naturreservate, für Touristen im Grundsatz gesperrt sind. Diese Gebiete umfassen große Teile Spitzbergens, wie in der Karte dargestellt.

Die Änderungen

Die wichtigsten Änderungen im Überblick, soweit sie bislang bekannt sind. Manches wird von den bislang noch unbekannten genauen Formulierungen des neuen Gesetzes abhängen:

- Die Schutzgebiete sind ab 2025 für Touristen weitgehend gesperrt. Zugänglich sein sollen dann nur noch 43 von der Regierung ausgewählte Lokalitäten. Ausgenommen ist, wer auf eigene Faust unterwegs ist sowie die Lokalbevölkerung.

- Schiffe dürfen in den Schutzgebieten nicht mehr als 200 Passagiere an Bord haben.

- Drohnen dürfen in den Schutzgebieten nicht mehr verwendet werden.

- Geschwindigkeitsbeschränkung auf 5 Knoten innerhalb von 500 Metern um bestimmte Vogelkolonien.

- Mindestabstände zu Walrossliegeplätzen: 150 Meter für motorisierte Boote, Maximalgeschwindigkeit von 5 Knoten innerhalb von 300 Meter um Walrossliegeplätze.

- Mindestabstände zu Eisbären, wahrscheinlich werden 300 Meter vorgeschrieben.

- Verbot, festes Eis zu brechen (Ausnahmen für Schifffahrtswege nach Longyearbyen, Barentsburg, Ny-Ålesund und für die Küstenwache).

- Die Genehmigungspflicht für Zelten und Lager wird ausgeweitet.

- Fahrverbote auf Fjordeis werden ausgeweitet.

Manche dieser Punkte entsprechen bereits der schon länger üblichen guten Praxis.

Die Konsequenzen

Für größere Schiffe, etwa zwischen 100 und 200 Passagieren Kapazität, die schon jetzt hauptsächlich bestimmte Standard-Landeplätze anlaufen, muss sich dadurch nicht unbedingt allzu viel ändern. Für private Yachten gilt wohl weiterhin „freie Fahrt“, auch an Land in den Schutzgebieten. Hart getroffen werden aber kleinere Schiffe mit längeren Fahrten, die ihre Landestellen bislang flexibel je nach Wind, Wetter und Eis ausgesucht haben.

Kommentar

Natürlich bin ich befangen. Wer schon mal mit mir in Spitzbergen unterwegs war, weiß, das der letzte Satz im vorhergehenden Abschnitt („Hart getroffen werden …“) genau das beschreibt, was ich über viele Jahre hinweg schwerpunktmäßig gemacht habe. Eine neutrale Beobachterposition kann ich daher für mich kaum in Anspruch nehmen.

Dennoch meine ich und ich erlaube mir, es hier zum wiederholten Male zu sagen, dass die neuen Regeln in die falsche Richtung gehen. Selbst in der Annahme, dass sie im Sinne der Umwelt gut gemeint sind – wo ich mir nicht einmal sicher bin, dafür sind sie teilweise zu absurd, auch im Blick darauf, dass Norwegen weiterhin Fischerei auch in den fraglichen Gebieten weiter zulassen wird (etwa die besonders umweltschädliche Fischerei mit Grundschleppnetzen in Tiefen größer als 100 Meter in der Hinlopenstraße), künftig weiter auf Öl und Gas auch in der Barentsee setzen will und gerade erst wesentliche Schritte getan hat, um große Teile des Meeresbodens im Nordatlantik für Tiefseebergbau zu öffnen. In diesem Gesamtbild wirkt es besonders absurd, so zu tun, als würde der Umweltschutz gerade an den Touristen hängen.

Was natürlich nicht heißt, dass es nicht Sinnvolles zu tun gäbe. Dazu gleich noch ein paar Worte.

Wanderung in kleiner Gruppe auf dem Nordaustland: wird es ab 2025 kaum noch geben.

Die wenigen verbleibenden Landestellen in den Schutzgebieten werden größere Schiffe wohl weitgehend unter sich aufteilen, wahrscheinlich lange vor der Saison mittels eines brancheninternen Buchungssystems. Und private Yachten, die mangels regionaler Erfahrung und Regelkenntnisse erfahrungsgemäß in Bezug auf Umweltverhalten oft problematischer sind als ein gut geführtes Schiff mit 50 oder auch 100 Passagieren, werden wohl auch nicht erfasst.

Es käme eben darauf an, eine gute Balance zwischen einer nach oben gedeckelten Quantität und einer nach unten gedeckelten Qualität herzustellen.

Natürlich hätte es Bedarf und Möglichkeiten gegeben, sinnvolle Regeln einzuführen. Auch wenn es nun hinfällig ist – wie schon so oft gesagt, gäbe es, um nur ein paar Beispiele zu nennen, etwa die Möglichkeit, Passagierzahlen weiter als bislang zu reduzieren, etwa auf eine maximale Zahl von beispielsweise 100 Passagieren für Schiffe, von denen aus Landgänge durchgeführt werden dürfen. Dazu wäre eine Deckelung der Zahl der Schiffe möglich, die mit Touristen in der Zwölfmeilenzone fahren dürfen. Wie in manchen US-amerikanischen Nationalparks könnte man hierzu eine gedeckelte Zahl von Permits vergeben. Das hätte man idealerweise bereits beispielsweise 2010 oder 2012 gemacht (als eine ähnliche Diskussion schon mal im Gang war) und den Verkehr damit im damaligen Umfang eingefroren. Es ist das seitdem erfolgte Wachstum, das viele mit Unbehagen beobachten (dazu zähle ich mich auch). Aber wenn die Menge das Problem ist, warum deckelt und reduziert man nicht die Menge, sondern stattdessen Qualität und Bewegungsfreiheit gerade der Schiffe, die im Gesamtbild eher unerhebliche Besucherzahlen bringen? Eine behutsame Reduzierung auf bestimmte Landeplätze hätte man für größere Schiffe einführen können, auf die etwa erheblich größere Vegetationsschäden zurückgehen, ohne auch den kleinen Schiffen unnötigerweise die Bewegungsfreiheit zu nehmen.

Hinsichtlich der schon erwähnten „nach unten gedeckelten Qualität“ läge in einem guten Zertifizierungsschema für Guides viel Potenzial. Ein amtlich gesichertes Mindestniveau in Bezug auf Regelkenntnis und gute Praxis in Bezug auf Umwelt und Sicherheit, verpflichtend für alle – ALLE! – beispielsweise außerhalb des Verwaltungsgebietes 10 (ein großes Gebiet um Longyearbyen herum, von der Westküste bis fast zur Ostküste) würde viele Probleme lösen.

Schade, hier wurde eine Chance verpasst, viele wichtige Dinge sinnvoll zu gestalten. Klima- und Umweltminister Andreas Bjelland Eriksen, seit Herbst 2023 im Amt, hinterlässt mit seinen Kommentaren gegenüber Svalbardposten auch nicht den Eindruck, sich intensiv und praxisnah mit der Sache beschäftigt zu haben. Bis 2023 war Eriksen übrigens Staatssekretär im Ministerium für Erdöl und Energie.

Und wie weiter?

Wie gesagt, ich stehe nicht auf neutralem Posten. Abschließend ein paar Worte in eigener Sache.

Wie wir ab 2025 weitermachen werden, wird sich noch zeigen. Erst mal muss, um es zu sagen, wie es ist, der Schock verarbeitet werden, und die Pläne für 2025 müssen nicht jetzt am Wochenende fertig werden.

Und wie ebenfalls schon öfter gesagt: Wer Spitzbergen noch einmal so erleben will, wie wir das nun etliche Jahre lang tun durften, hat also diesen Sommer (2024) die letzte Gelegenheit dazu. Was nicht heißt, dass es 2025 überhaupt nicht weitergeht, aber lange Fahrten in den abgelegenen Gebieten wird es nicht mehr geben, soviel steht fest. Wer will, sollte 2024 dabei sein. Was uns betrifft, haben wir auf der Arctica II im August noch Plätze frei, ansonsten sind die Fahrten bis auf ein paar wenige Restplätze weitgehend voll.

Und wer dabei ist: Glückwunsch! Alles richtig gemacht!

Feuer in Longyearbyen

In Longyearbyen hat es gestern (Sonntag, 4.2.) Nachmittag gebrannt. Betroffen war eine Hausreihe im Weg 232 im Ortsteil Gruvedalen, östlich des Museums.

Im markierten Bereich hat es am 4.2. in Longyearbyen gebrannt.

Umliegende Gebäude wurden zeitweise evakuiert, und zeitweise bestand die Gefahr, dass das Feuer auf weitere Häuser übergreift. Das konnte die Feuerwehr aber verhindern, deren Einsatz von Bürgermeister Terje Aunevik in höchsten Tönen gelobt wurde.

Dennoch zerstörte das Feuer drei Wohnungen vollständig, weiterer Sachschaden kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Menschen wurden nicht verletzt, die Brandursache ist noch unbekannt.

Die Gemeinde bemüht sich, die Betroffenen vorerst anderweitig unterzubringen, und hat gestern Abend unmittelbar Kontaktmöglichkeiten für alle geschaffen, die in welcher Form auch immer betroffen sind, aber der Verlust von drei Wohnungen wird den ohnehin stark angespannten Wohnungsmarkt in dem kleinen Ort noch zusätzlich unter Druck bringen.

Letztmals hatte es in Longyearbyen im September 2022 gebrannt. Dabei wurden drei Gebäude mit insgesamt zwölf Wohnungen völlig zerstört. Auch dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Alle Flieger stehen still …

… wenn der starke Wind es will. Und das war in Nordnorwegen in den letzten Tagen der Fall, während dort starkes Unwetter herrschte. In Tromsø behindern immer noch viel Wind und Schnee den Flug- und sonstigen Verkehr, wobei zumindest der überregionale Flugverkehr wieder angelaufen ist.

Flugplatz in Longyearbyen: hier kommt es wetterbedingt schon mal zu Ausfällen. Auch Wetterprobleme in Nordnorwegen machen sich hier bemerkbar, wie in den letzten Tagen.

Für Flieger von und nach Longyearbyen musste die sonst oft übliche Zwischenlandung in Tromsø in den letzten Tagen mehrfach gestrichen werden. Das ist nicht allzu ungewöhnlich in einer derartig wetterexponierten Region wie Nordnorwegen, aber ein Aspekt macht dabei deutlich, wie weit man in Spitzbergen auch heute noch weg ist vom Rest der Welt: Bei solchen Wetterlagen kann auch der Ambulanzflieger mitunter mehrere Tage lang nicht fliegen, zumal dabei derzeit eher kleine Propellermaschinen im Einsatz sind. Das Krankenhaus in Longyearbyen ist klein und bietet nur eine Basisversorgung, mit der man in schweren Akutfällen schnell an Grenzen stößt. Einen solchen Fall, bei dem ein medizinisch erforderlicher Transport eines Akutpatienten von Longyearbyen zur Uniklinik in Tromsø nicht durchgeführt werden konnte, hat es zuletzt am 8. Januar gegeben. Erst einen Tag später konnte der Patient ins Krankenhaus in Tromsø gebracht werden.

Die zeitweilig nicht zur Verfügung stehenden Notfallflüge beschäftigen auch die Behörden: Der Sysselmester hat die zuständigen Stellen laut Svalbardposten schon mehrfach aufgefordert, ständig ein düsengetriebenes Ambulanzflugzeug in Bereitschaft zu halten. Solche Flugzeuge sind wettertechnisch härter im Nehmen als die Propellerflugzeuge, die derzeit teilweise in Bereitschaft sind.

Margas Arktis-Fernsehtipps für den Februar

Und weiterhin gilt: Im hohen Norden ist es nach wie vor vor allem dunkel, wenn nicht gerade ein Nordlicht die Menschen erfreut. Wobei die Sonne im Februar nach Spitzbergen zurückkommt, worüber sich viele freuen werden. Trotzdem: Eine gute Zeit, um mal den Fernseher einzuschalten. Da kommt auch im Februar wieder ordentlich Nordland-Stoff.

Die Trapperhütte in Gåshamna hat schon bessere Zeiten gesehen,

aber der Fernseher geht noch.

Die Listen werden bei Bedarf aktualisiert. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Spitzbergen.de-Dienststelle entgegengenommen.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf Arte im Februar …

… lauten wie folgt.

- Donnerstag, 01.02., 09.00 Uhr: „Tierische (R)Evolution: Eis“ (GB 2023)

- Donnerstag, 01.02., 17.50 Uhr: „Die arktische Oase“ (CDN 2021)

- Sonntag, 04.02., 10.30 Uhr: „Zu Tisch: Island“ (D 2019)

- Montag, 05.02., 09.55 Uhr: „Sibirien: Die Nenzen in der Tundra“ (F 2021)

- Dienstag, 06.02., 16.30 Uhr: „Medizin in fernen Ländern: Island: Im Herzen der Polarnacht“ (F 2015)

- Dienstag, 06.02., 18.35 Uhr: „Die Winzlinge in freier Wildbahn: Der Naturpark Dovrefjell-Sunndalsfjella“ (F 2021)

- Mittwoch, 07.02., 10.45 Uhr (Wdhlg:) „Tierische (R)Evolution …“

- Mittwoch, 07.02., 17.50 Uhr: „Finnland – Winter im hohen Norden“ (D 2020)

- Mittwoch, 07.02., 18.35 Uhr: „Auf den Spuren der Bären“ (F 2023, EA)

- Samstag, 10.02., 11.15 Uhr (Wdhlg.): „Zu Tisch: Island“

- Samstag, 10.02., 20.15 Uhr: „Die Sonne“ (u.a. Polarlichter)

- Montag, 12.02., 18.35 Uhr: „Stille Wasser: Finnland – Der Saimaa“ (D 2023, EA)

- Donnerstag, 15.02., 10.30 Uhr: „Wenn Wale uns den Weg weisen“ (F 2019)

- Donnerstag, 15.02., 16.25 Uhr (Wdhlg.): „Medizin in fernen Ländern … Island“

- Freitag, 16.02., 11.25 Uhr: „Zahlen schreiben Geschichte: 1911, Die Entdeckung des Südpols“ (F 2020)

- Samstag, 17.02., 09.15 Uhr: „Stadt Land Kunst Spezial: Norwegen“ (F 2023, EA)

- Samstag, 17.02., 11.50 Uhr (Wdhlg.): „Finnland – Winter im …“

- Samstag, 17.02., 12.40 Uhr (Wdhlg.): „Die Winzlinge …“

- Samstag, 17.02., 18.20 Uhr: „Mit offenen Karten: Island: Land aus Feuer und Eis“ (F 2022)

- Montag, 19.02., 15.40 Uhr (Wdhlg.): „Medizin in fernen Ländern … Island“

- Samstag, 24.02., 09.10. Uhr (Wdhlg.): „Stadt Land … Norwegen“

- Sonntag, 25.02., 18.40 Uhr: „Zu Tisch: Finnmark – Nordnorwegen“

- Montag, 26.02., 17.50 Uhr (Wdhlg.): „Finnland – Winter im …“

- Dienstag, 27.02., 11.40 Uhr (Wdhlg.): „Zahlen schreiben Geschichte … Südpol“

- Donnerstag, 29.02., 11.20 Uhr (Wdhlg.): „Stille Wasser … Saimaa“

EA = Erstausstrahlung auf Arte.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf anderen Programmen

Auch da wird einiges geboten.

- Sonntag, 04.02., 20.15 Uhr, NDR: „Vom Fjell zu den Fjorden – Mit dem Zug durch Norwegens Winter“ (D 2019)

- Dienstag, 06.02., 23.30 Uhr, NDR: „Russland – Die Eistrucker von Jakutien“ (D 2020)

- Mittwoch, 07.02., 21.00 Uhr, NDR: „Finnland – Bären,Elche, Riesenmarder“ (D 2005)

- Samstag, 10.02., 14.00 Uhr, NDR: „Vom Fjell zu den Fjorden: Mit dem Zug durch Norwegens Winter“

- Sonntag, 11.02., 18.00 Uhr, NDR: „Geilo – Das Wintersportdorf in Süd-Norwegen“

- Sonntag 18.02., 13.15 Uhr, 3sat: „Im Flug über Island“

- Sonntag 18.02., 13.35 Uhr, 3sat: „Auf dem Kystriksveien in Norwegen“ (2021)

- Sonntag 18.02., 14.20 Uhr, 3sat: „Traumorte Norwegen“

- Sonntag 18.02., 15.05 Uhr, 3sat: „Mittsommer in Norwegen“ (2021)

- Sonntag 18.02., 14.00 Uhr, HR: „Expedition Arktis – Ein Jahr. Ein Schiff. Im Eis (2020)

- Sonntag 18.02., 22.15 Uhr RBB: „Alaska Highway – Pionierroute in die Wildnis“ (2017)

- Donnerstag, 22.02., 17.50 Uhr, 3sat: „Unterwegs: Island“

- Freitag, 23.02., 14.40 Uhr, 3sat: „Im Flug über Island“

- Sonntag, 25.02., 21.00 Uhr, RBB: „Reisen in ferne Welten: Kanada – Auf Eisstraßen zum Polarmeer“

Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.

Arktische Energieversorgung der Zukunft

Wieder einmal das Thema Energie. Wie schon so oft auch hier zu lesen war, ist das Thema Energie in Longyearbyen heiß diskutiert. Im Herbst wurde dort das schon lange über sein Verfallsdatum hinausgegangene Kohlekraftwerk abgeschaltet. Seitdem wird in Longyearbyen Diesel verbrannt, um den Ort mit etwa 2500 Einwohnern, Betrieben und Infrastruktur mit Strom und Wärme zu versorgen.

Das ist weder umweltfreundlich noch wirtschaftlich. Derzeit sorgen die hohen Kosten für Aufregung; der Plan der Gemeinde, die hohen Mehrkosten auf die vier größten Verbraucher umzulegen, stößt bei diesen auf Widerstand, was wohl kaum jemanden überraschen wird. Wenn die Kosten, soweit sie derzeit absehbar sind, lokal getragen und auf die breite Öffentlichkeit vor Ort umgelegt werden, würde der Strompreis sich wohl etwa verdreifachen. 2023 lag der Preis für Normalverbraucher (bis 10.000 kWh pro Jahr) bei 2,42 Kronen (ca. 21,4 Eurocent) – plus jährliche Grundgebühr von 2883 Kronen (255 Euro).

Bei einer Verdreifachung des Preises wird befürchtet, dass Betriebe schließen und Einwohner fortziehen würden.

Ein Teil der technischen Herausforderung besteht darin, dass es in Longyearbyen im Gegensatz zu Orten in „normalen“ Gegenden nicht möglich ist, Kraftwerke und dezentrale, regenerative Stromproduktion überregional zu vernetzen. In Longyearbyen kann man nichts nutzen, was nebenan schon existieren könnte, da das Stromnetz komplett von der Außenwelt isoliert ist.

Das hat Longyearbyen allerdings mit hunderten anderen Orten überall in der Arktis gemeinsam. Daher lohnt es sich, zu erforschen, wie eine sinnvolle Stromversorgung abgelegener arktischer Ortschaften künftig aussehen könnte.

Isfjord Radio auf Kapp Linné: früher Station für Küstenradio und Telekommunikation,

heute Hotel und Modellprojekt für Energieversorgung an isolierten Orten.

Das tut man in einem Modellprojekt auf Kapp Linné. Dort gibt es die alte Radiostation Isfjord Radio. Die Radiostation und sonstige Kommunikationstechnik wird nicht mehr genutzt, seit es das Glasfaserkabel zum Festland gibt, aber seit den späten 1990er Jahren werden die Gebäude als Hotel genutzt. Eigner der Anlage ist die vor allem als Bergbaugesellschaft bekannte Store Norske Spitsbergen Kulkompani (kurz Store Norske oder SNSK), die sich auch als Logistikfirma und im Energiebereich stärker positionieren will. Der touristische Betrieb erfolgt durch Basecamp Spitsbergen.

Der kleine Ort bietet mehrere Vorteile, um dort neue Arten der Stromversorgung zu testen: Mit einer kleinen einstelligen Zahl dort arbeitender Menschen ist Kapp Linné klein, und auch bei maximaler Auslastung sind nur wenige Dutzend Übernachtungsgäste vor Ort, so dass der Stromverbrauch überschaubar ist. Weitere Verbraucher gibt es nicht.

Man will keine neuen Techniken entwickeln, sondern das sinnvolle Zusammenspiel vorhandener Technik erproben. Als zentral wird dabei die Entwicklung der Steuerungstechnik gesehen. In der ersten Ausbaustufe übernimmt die 2023 installierte Photovoltaik einen möglichst großen Teil der Last. Das mag zunächst überraschen in einer Region, in der die Sonne mehrere Monate lang unter dem Horizont bleibt. Der Hotelbetrieb von Kapp Linné ist in der Dunkelzeit allerdings geschlossen, was das Problem reduziert. Kurzfristig gleichen eine Batteriebank und ein thermischer Speicher Schwankungen aus.

So ist es möglich, den Dieselverbrauch des Generators schon jetzt um 70 % zu reduzieren, wie die Store Norske der Svalbardposten mitteilte.

In einer weiteren Stufe soll der Dieselverbrauch mittels Windkraft auf 90 % reduziert werden. Darüber wird derzeit mit dem Sysselmester verhandelt; die rechtlichen Hürden liegen hoch, da Isfjord Radio als Kulturdenkmal geschützt ist und sich direkt nebenan ein Vogelschutzgebiet befindet.

Eine Versorgung zu 100 % wird nach derzeitigem Stand nicht möglich sein und ist auch nicht angestrebt. Hierzu wäre eine überregionale Vernetzung erforderlich, nach dem Motto, wenn hier Dunkelheit und Windstille herrschen, scheint die Sonne und pustet der Wind eben woanders. Wo eine solche Vernetzung von vornherein nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist, wird man wohl immer die Möglichkeit der Versorgung durch Generatoren vorhalten müssen, die künftig natürlich auch beispielsweise mit Biogas oder Wasserstoff betrieben werden könnten. Aber soweit ist man noch nicht. Bislang freut man sich über die schon erreichte Reduzierung des Dieselverbrauchs von 70 %.

Dabei sollen technische Kenntnisse gewonnen werden, die künftig auch in Longyearbyen und andernorts Anwendung finden können. In Longyearbyen findet man an verschiedenen Gebäuden bereits heute Photovoltaikanlagen, die größte befindet sich am Flughafen.

Das Interesse ist da: Trotz politischer Eiszeit haben die Russen in Barentsburg schon mit der Gemeinde in Longyearbyen Kontakt aufgenommen und den Wusch geäußert, im Sinne einer umweltfreundlicheren Energieversorgung den Erfahrungsaustausch vorzunehmen. Dem steht man in Longyearbyen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber.

Norwegen ermöglicht Tiefseebergbau im Nordatlantik

Die norwegische Politik ermöglicht Tiefseebergbau im Nordatlantik. Dafür hatte sich die Koalitionsregierung von Regierungschef Jonas Gahr Støre eingesetzt; am Dienstag (9.1.2024) hat der Storting (Parlament) den Vorschlag der Regierung angenommen.

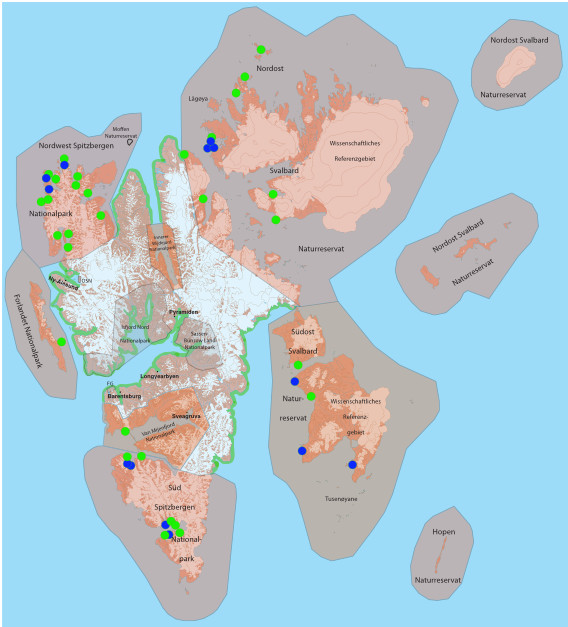

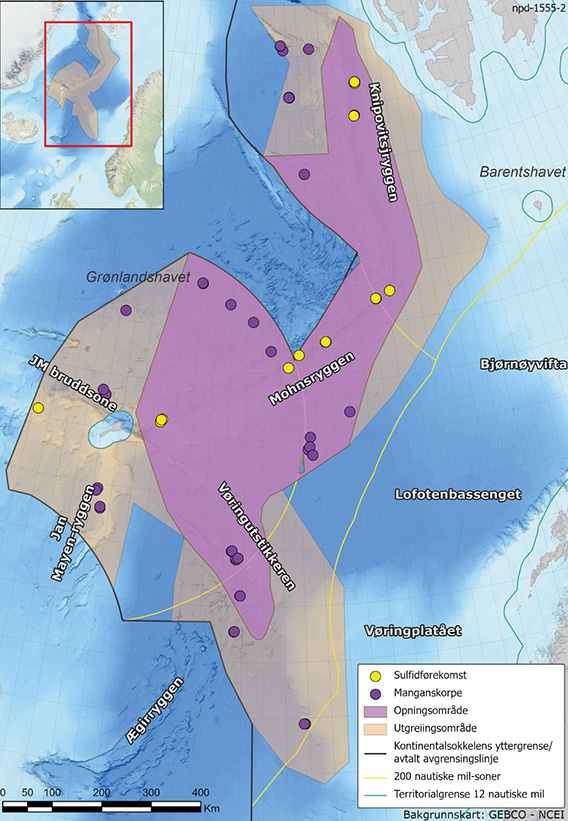

Damit ist die Entscheidung gefallen, große Tiefseegebiete im Nordatlantik für den Tiefseebergbau zu öffnen. Wie die Karte zeigt, liegen große Teile des Gebietes zwischen Spitzbergen und Jan Mayen und reichen recht nah an die jeweiligen Küsten heran.

Karte mit dem Gebiet, das Norwegen nun für Tiefseebergbau geöffnet hat (violett). Die gelben und violetten Punkte sind nachgewiesene Mineralvorkommen. Oben rechts sieht man Spitzbergen, unten rechts Norwegen und links Jan Mayen. Quelle: Meld. St. 25 (2022–2023)

In diesen Tiefseegebieten werden große Mengen wertvoller Rohstoffe vermutet, darunter 38 Millionen Tonnen Kupfer, 45 Millionen Tonnen Zink, 185 Millionen Tonnen Mangan, 229300 Tonnen Lithium und viele weitere. Dabei handelt es sich um grobe Schätzungen aus einem Strategiepapier (Melding til Stortinget 25) der Regierung von 2022-23. In diesem Papier wird vielfach auf die globale Abhängigkeit von diesen Rohstoffen und deren strategische Bedeutung vor allem im Bereich regenerativer Energie und Batterieproduktion hingewiesen.

Der Plan wird von norwegischen und internationalen Umweltschützern stark kritisiert, da die Tiefseeböden bis heute weitgehend unbekannt sind. Man vermutet dort eine überraschend hohe Artenvielfalt und entsprechend empfindliche Ökosysteme, für die der Tiefseebergbau dramatische Konsequenzen haben kann. Man befürchtet auch Folgen für die Fähigkeit des Ozeans, das Treibhausgas CO2 zu speichern, sowie für die marine Tierwelt wie Wale durch Lärm und Verschmutzung.

Es gibt noch kein internationales Regelwerk für Tiefseebergbau. Die Internationale Meeresbodenbehörde (ISA) hat immerhin vor, 2025 ein solches Regelwerk zu schaffen.

Lichtphänomen am Himmel: Grüße aus Moskau

Am 21. Dezember war am Himmel über Longyearbyen kurzzeitig ein spektakuläres Lichtphänomen zu sehen, das auch nüchterne Zeitgenossen etwa an ein UFO hätte denken lassen können. Andreas Eriksson, Mitarbeiter bei KSAT, dem Betreiber der Satelittenantennen auf dem Platåberg oberhalb des Flughafens, gelangen mehrere Fotos, die KSAT anschließend auf sozialen Medien veröffentlichte. Zudem machte eine automatische Kamera des Kjell Henriksen Observatoriums im Adventdalen ein beeindruckendes Video (hier klicken, um das Video auf der Seite des Observatoriums zu sehen; nach ca. 15 Sekunden geht es richtig los).

Leuchterscheinung am Himmel über Spitzbergen, aufgenommen von Andreas Eriksson/KSAT.

Zunächst wurde viel spekuliert, worum es sich tatsächlich gehandelt haben könnte. So wurde etwa vermutet, dass der Weihnachtsmann hier einen neuen Schlitten ausprobiert; es müsste allerdings schon ein ziemlich heißer Ofen gewesen sein. Mittlerweile ist die Sache geklärt, die tatsächliche Erklärung ist weit weniger romantisch: Laut Barents Observer handelte es sich um eine Rakete des russischen Militärs mit „militärischer Infrastruktur“. Worum es dabei genau ging, ist nicht bekannt.

Grüße aus Moskau. Liebesgrüße sind es wohl eher nicht.

Alaska: erster Eisbär an Vogelgrippe gestorben

Es ist kein guter Start ins neue Nachrichtenjahr – alles andere wäre wohl auch zu schön gewesen.

Die Nachricht stammt aus Alaska: Dort wurde Vogelgrippe nun offiziell erstmals als Todesursache für einen Eisbären festgestellt, wie die Zeitung Alaska Beacon berichtet.

Auch für ihn ist das Vogelgrippevirus potenziell tödlich: Eisbär in Spitzbergen (Symbolbild).

Spezialisten des tierärztlichen Dienstes der Vereinigten Staaten zufolge ist der Nachweis nicht überraschend, da das Vogelgrippevirus schon vielfach als Todesursache auch bei anderen Säugetieren nachgewiesen wurde, darunter verschiedene Robbenarten, Füchse, Braun-, Schwarz- und Grizzlybären.

Im Gegensatz zu früheren Ausbrüchen der Vogelgrippe wie 2014-15 ist der aktuelle Ausbruch langlebiger und das Virus scheint dauerhaft in Wildtierpopulationen überleben zu können. Die Vogelgrippe hat im aktuellen Ausbruch bereits Seevogelkolonien in Nordnorwegen erheblich dezimiert, wovon vor allem Dreizehenmöwen betroffen sind, wie auch auf der zu Spitzbergen gehörenden Insel Hopen. Auch tief im Süden, etwa auf den Falklandinseln und Südgeorgien, wurde das Vogelgrippevirus schon nachgewiesen, in Südamerika hat das Virus große Mengen verschiedener Tiere getötet, neben verschiedenen Vogelarten sind beispielsweise auch Seelöwen in größerer Zahl betroffen, wie man etwa in diesem Bericht der WOAH (World Organization for Animal Health) nachlesen kann.

Das Gesundheitsrisiko für Menschen wird als sehr gering („very low“) bezeichnet, aber als hochproblematischer Einfluss auf ohnehin teilweise bereits bedrohte Wildtierpopulationen ist mit der Vogelgrippe wohl noch eine Weile zu rechnen.

Margas Arktis-Fernsehtipps für den Januar

Zuerst einmal: frohes neues Jahr allerseits! 🙂

Im hohen Norden ist es weiterhin vor allem dunkel, wenn nicht gerade ein Nordlicht die Menschen erfreut. Eine gute Zeit, um mal den Fernseher einzuschalten. Da kommt im Januar ja auch eine ganze Menge Nordland-Stoff.

Die Trapperhütte in Gåshamna hat schon bessere Zeiten gesehen,

aber der Fernseher geht noch.

Die Listen werden bei Bedarf aktualisiert. Sachdienliche Hinweise werden von jeder Spitzbergen.de-Dienststelle entgegengenommen.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf Arte im Januar …

… lauten wie folgt. Es geht direkt am 1.1. vormittags los. Ist da schon jemand wach?

- Montag, 01.01., 10.30 Uhr: „Skandinaviens versteckte Paradiese“

- Dienstag, 02.01., 10.25 Uhr: „Unterwegs im hohen Norden: Island“

- Dienstag, 02.01., 11.10 Uhr: „Unterwegs im hohen Norden: Finnland“

- Donnerstag, 04.01., 8.35 Uhr: „Die Arktis 66,5 Grad Nord: Eisige Schönheit“

- Freitag, 05.01., 17.50 Uhr: „Die Arktis 66,5 Grad Nord: Die Jagd nach Schätzen“

- Freitag, 05.01., 18.30 Uhr: „Die Arktis 66,5 Grad Nord: Das große Schmelzen“

- Samstag, 06.01., 11.10 Uhr: „Kanada – Der weite Norden“

- Sonntag, 07.01., 18.40 Uhr: „Zu Tisch: Lofoten – Norwegen“ (EA)

- Montag, 08.01., 13.25 Uhr: „StadtLandKunst: Kanada: Mit den Schlittenhunden in den hohen Norden“ (EA)

- Donnerstag, 11.01., 16.55 Uhr: „Grönland – Das letzte Iglu“

- Donnerstag, 11.01., 18.35 Uhr: „Im hohen Norden geboren: Die kurze Zeit der Jugend“

- Freitag, 12.01., 09.00 Uhr: „Island – Reise zum Ursprung der Erde“

- Freitag, 12.01., 17.50 Uhr: „Im hohen Norden geboren: Das Licht der langen Tage“

- Freitag, 12.01., 18.35 Uhr: „Im hohen Norden geboren: Der Finsternis entkommen“

- Samstag, 13.01.: 11.05 Uhr (Wdhlg.): „Zu Tisch: Lofoten“

- Sonntag, 14.01., 09.50 Uhr (Wdhlg.): „Der Finsternis entkommen“

- Sonntag, 14.01. 10.35 Uhr (Wdhlg.): „Die kurze Zeit der Jugend“

- Sonntag, 14.01. 19.30 Uhr: „Post für die Taiga“

- Montag, 15.01., 09.00 Uhr: „arte 360° Reportage: Island, seltsame Schätze aus dem Meer“

- Montag, 15.01., 09.55 Uhr (Wdhlg.): „Grönland – Das letzte Iglu“

- Montag, 15.01., 16.10 Uhr: „Sibirien – Die Nenzen in der Tundra“ (EA)

- Montag, 15.01., 17.10 Uhr (Wdhlg.): „Post für die Taiga“

- Donnerstag, 18.01., 10.30 Uhr (Wdhlg.): „Das Licht des langen Tages“

- Donnerstag, 18.01., 11.15 Uhr (Wdhlg.): „Die kurze Zeit der Jugend“

- Samstag, 20.01., 20.15 Uhr: „Tierische (R)Evolutionen: Eis“

- Sonntag, 21.01., 10.20 Uhr: „Medizin in fernen Ländern: Island – Im Herzen der Polarnacht“

- Sonntag, 21.01., 10.50 Uhr: „Unterwegs im hohen Norden: Lappland“

- Sonntag, 21.01., 11.35 Uhr (Wdhlg.): „Unterwegs…: Finnland“

- Dienstag, 23.01., 10.50 Uhr (Wdhlg.): „Unterwegs… Lappland“

EA = Erstausstrahlung auf Arte.

Margas Arktis-Fernsehtipps auf anderen Programmen

Auch da wird einiges geboten, nun aktualisiert bis zum Ende des Monats.

- Montag, 01.01., 16.00 Uhr, NDR: „Zuhause über dem Polarkreis“

- Dienstag, 02.01., 14.00 Uhr, NDR: „Eiseskälte und Dunkelheit – Zuhause über dem Polarkreis“ (Wdhlg.?)

- Samstag, 06.01., 21.45 Uhr, phoenix: „Alaskas wilder Westen“

- Sonntag, 07.01., 16.15 Uhr, phoenix: „Drama im ewigen Eis“

- Sonntag, 07.01., 18.30 Uhr, phoenix (Wdhlg.): „Alaskas wilder Westen“

- Sonntag, 07.01., 19.15 Uhr, phoenix: „Einfach leben! Durch Alaskas ewiges Eis“

- Dienstag, 09.01., 23.30 Uhr, NDR: „Weltbilder: Grönlands Eisbärpatrouille“

- Mittwoch, 10.01., 20.15 Uhr, NDR: Atlantik – Ozean der Extreme“ (Wale etc.)

- Mittwoch, 10.01., 22.00 Uhr, NDR: „Expedition Arktis 2: Tauchfahrt am Nordpol“

- Donnerstag, 11.01., 20.15 Uhr, NDR: „Island im Winter – Glühende Lava und einsame Fjorde“

- Donnerstag, 11.01., 21.00 Uhr, NDR: „Island im Winter – Raue Küsten und ewiges Eis“

- Freitag, 12.01.. 21.00 Uhr, HR: „Zauberhaftes Norwegen“

- Samstag, 13.01., 10.05 Uhr, BR: „Der Eisbär im Gras“

- Samstag, 13.01., 12.15 Uhr, phoenix: „Drama im ewigen Eis“

- Samstag, 13.01., 12.45 Uhr, NDR: „Weltbilder: Die Arktis im Klimawandel“

- Sonntag, 14.01., 06.10 Uhr, ZDFNEO: alle Folgen von „Die Arktis – 66,5° Nord“

- Sonntag, 14.01., 13.00 Uhr, WDR: „Island erleben“

- Sonntag, 14.01., 13.46 Uhr, WDR: „Norwegen erleben“

- Sonntag, 14.01., 20.15 Uhr, RBB: „Snowhow“

- Mittwoch, 17.01., 14.05 Uhr, 3sat: „Europas Urwälder: Unberührtes Lappland“

- Mittwoch, 17.01., 20.15 Uhr, RBB: „Expedition Arktis 2 – Tauchfahrt am Nordpol“

- Mittwoch, 17.01., 22.00 Uhr, RBB: „Wende im Eis – Die letzten DDR-Antarktisforscher“

- Donnerstag, 18.01., 10.30 Uhr, HR: „Verschollen in der Arktis – Die Spuren Deutschlands größter Polarkatastrophe“

- Freitag, 19.01., 10.35 Uhr, HR: „Eisbärenalarm an der Hudson Bay“

- Freitag, 19.01., 11.50 Uhr, BR: „Nach der langen Nacht – Der Winter auf Spitzbergen“

- Sonntag, 21.01., 07.15 Uhr, ZDFNEO: „Faszination Erde: Antarktis – Alaska“

- Sonntag, 21.01., 08.45 Uhr, ZDFNEO: „Faszination Wasser: Grönland“

- Sonntag, 21.01., 09.30 Uhr, MDR: „Abenteuer Antarktis – Sommer im ewigen Eis“

- Montag, 22.01., 11.50 Uhr, BR: „Wie ein einziger Tag – Der Sommer in Spitzbergen“

- Dienstag, 23.01., 14.30 Uhr, RBB: „Sterne über dem Eis“ (Spielfilm, gedreht u.a. auf Spitzbergen)

- Dienstag, 23.01., 20.15 Uhr, ORF 2: „Frost – Meine Eisbärin auf Spitzbergen“

- Freitag, 26.01., 10.30 Uhr, HR: „Labrador – Kanadas vergessene Wildnis“

- Sonntag, 28.01., 13.15 Uhr, ARD: „Naturwunder Nordalaska-Ein Paradies in Gefahr“

- Sonntag, 28.01., 13.35 Uhr, 3sat: „Winterreise zum Polarkreis“

- Sonntag, 28.01., 15.05 Uhr, 3sat: „Vom Fjell zu den Fjorden: Mit dem Zug durch Norwegens Winter“

- Sonntag, 28.01., 20.15 Uhr, MDR: „Mit Thomas Junker unterwegs – Perlen der Arktis“

- Dienstag, 30.01., 17.45 Uhr, 3sat: „Alaska – Mit dem Zug durch die Wildnis“

- Mittwoch, 31.01., 11.50 Uhr, BR: „Polarwölfe“ (1/3)

Alle Angaben wie immer ohne Gewehr.

News-Auflistung generiert am 03. Mai 2025 um 17:16:53 Uhr (GMT+1)