-

aktuelle

Empfehlungen- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

- Spitzbergen-Reiseführer

Aktualisierte Neuauflage 2025

- Spitzbergen unter Segeln 2025

Kurs Arktis im Sommer 2025

Seitenstruktur

-

Nachrichten

- Monat auswählen

- Mai 2025

- April 2025

- März 2025

- Februar 2025

- Januar 2025

- Dezember 2024

- November 2024

- Oktober 2024

- September 2024

- August 2024

- Juli 2024

- Juni 2024

- Mai 2024

- April 2024

- März 2024

- Februar 2024

- Januar 2024

- Dezember 2023

- November 2023

- Oktober 2023

- September 2023

- August 2023

- Juli 2023

- Juni 2023

- Mai 2023

- April 2023

- März 2023

- Februar 2023

- Januar 2023

- Dezember 2022

- November 2022

- Oktober 2022

- September 2022

- August 2022

- Juli 2022

- Juni 2022

- Mai 2022

- April 2022

- März 2022

- Februar 2022

- Januar 2022

- Dezember 2021

- November 2021

- Oktober 2021

- September 2021

- August 2021

- Juli 2021

- Juni 2021

- Mai 2021

- April 2021

- März 2021

- Februar 2021

- Januar 2021

- Dezember 2020

- November 2020

- Oktober 2020

- September 2020

- August 2020

- Juli 2020

- Juni 2020

- Mai 2020

- April 2020

- März 2020

- Februar 2020

- Januar 2020

- Dezember 2019

- November 2019

- Oktober 2019

- September 2019

- August 2019

- Juli 2019

- Juni 2019

- Mai 2019

- April 2019

- März 2019

- Februar 2019

- Januar 2019

- Dezember 2018

- November 2018

- Oktober 2018

- September 2018

- August 2018

- Juli 2018

- Juni 2018

- Mai 2018

- April 2018

- März 2018

- Februar 2018

- Januar 2018

- Dezember 2017

- November 2017

- Oktober 2017

- September 2017

- August 2017

- Juli 2017

- Juni 2017

- Mai 2017

- April 2017

- März 2017

- Februar 2017

- Januar 2017

- Dezember 2016

- November 2016

- Oktober 2016

- September 2016

- August 2016

- Juli 2016

- Juni 2016

- Mai 2016

- April 2016

- März 2016

- Februar 2016

- Januar 2016

- Dezember 2015

- November 2015

- Oktober 2015

- September 2015

- August 2015

- Juli 2015

- Juni 2015

- Mai 2015

- April 2015

- März 2015

- Februar 2015

- Januar 2015

- Dezember 2014

- November 2014

- Oktober 2014

- September 2014

- August 2014

- Juli 2014

- Juni 2014

- Mai 2014

- April 2014

- März 2014

- Februar 2014

- Januar 2014

- Dezember 2013

- November 2013

- Oktober 2013

- September 2013

- August 2013

- Juli 2013

- Juni 2013

- Mai 2013

- April 2013

- März 2013

- Februar 2013

- Januar 2013

- Dezember 2012

- November 2012

- Oktober 2012

- September 2012

- August 2012

- Juli 2012

- Juni 2012

- Mai 2012

- April 2012

- März 2012

- Februar 2012

- Januar 2012

- Dezember 2011

- November 2011

- Oktober 2011

- September 2011

- August 2011

- Mai 2011

- April 2011

- März 2011

- Februar 2011

- Januar 2011

- Dezember 2010

- November 2010

- September 2010

- August 2010

- Juli 2010

- Juni 2010

- Mai 2010

- April 2010

- März 2010

- Februar 2010

- November 2009

- Oktober 2009

- September 2009

- August 2009

- Juli 2009

- Juni 2009

- Mai 2009

- April 2009

- März 2009

- Februar 2009

- Januar 2009

- Dezember 2008

- November 2008

- Oktober 2008

- August 2008

- Juli 2008

- Juni 2008

- Mai 2008

- April 2008

- März 2008

- Februar 2008

- April 2000

- Monat auswählen

-

Wetterinformationen

-

Newsletter

| Spitzbergen-Reiseführer: Neuauflage ist da 🤩 |

Home →

Jahres-Archiv: 2020 − Nachrichten

Wegen Corona: Antigua-Fahrt und Pyramiden-Tour im September fallen aus

Leider, aber auch wenig überraschend, müssen wir auch die Spitzbergenreise mit der Antigua im September (08.-18.09.2020) aus. Auch wenn Norwegen ab Mittwoch wieder die Grenzen für Touristen aus den meisten Ländern Europas öffnet, gelten wegen der Gefahr durch das Corona-Virus für Schiffsreisen doch besondere Regeln, die die Durchführung der Reisen auf absehbare Zeit unmöglich machen. Die geforderten Hygieneregeln, Abstände, Obergrenzen für Nutzung der Kapazitäten etc. sind insbesondere auf kleinen Schiffen nicht umsetzbar. Die Kombination „Schiff“, „klein“ und „Ende der Welt“ ist eine der ungünstigsten Voraussetzungen derzeit, die man sich vorstellen kann.

Die TeilnehmerInnen werden zeitnah von der Geographischen Reisegesellschaft informiert.

Mit der Antigua in Spitzbergen: dieses Jahr wegen Corona nicht mehr möglich.

Dies gilt auch die vor der Antiguafahrt geplante Pyramidenreise (31.08.-07.09.2020). Auch diese wird leider nicht stattfinden, auch hier werden die Teilnehmerinnen nun kontaktiert.

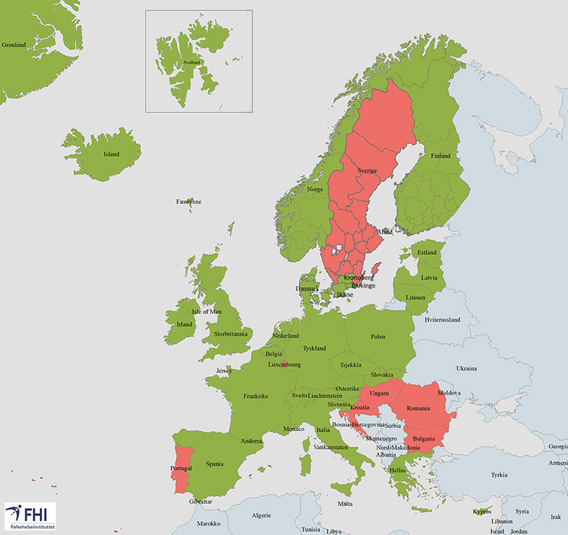

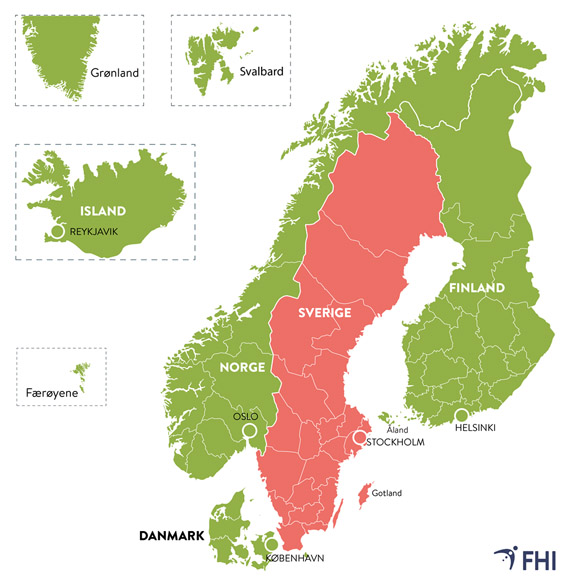

Norwegen öffnet die Grenzen für die meisten EU-Länder

Das norwegische Wirtschafts- und Fischereiministerium teilt mit, dass Touristen aus den meisten EU-Ländern ab dem 15. Juli wieder ohne Quarantäne nach Norwegen reisen dürfen. Heute (10. Juli) Mittag wurde vom Folkehelseinstitutt eine Karte veröffentlicht, die Europa in grüne und rote Länder und Regionen aufteilt. Aus grün dargestellten Ländern dürfen auch Touristen ab dem 15. Juli wieder eingereisen. Bislang müssen für eine Einreise besondere Gründe vorliegen.

Karte des norwegischen Folkehelseinstitutt vom 10. Juli.

Die Karte soll mindestens alle 14 Tage aktualisiert werden, bei Bedarf auch schneller. Touristen aus Ländern mit zu hohen oder intransparenten Infektionszahlen können jederzeit wieder Reisebeschränkungen wie einer Quarantänepflicht unterliegen. Nicht alle EU-Länder haben es bisher auf die Liste geschafft: Bislang sind Portugal, Luxemburg, Schweden und mehrere osteuropäische Länder im roten Bereich. Allerdings kann auch innerhalb einzelner Länder regional differenziert werden, wie der genaue Blick auf Schweden zeigt, wo mehrere südschwedische Provinzen (Blekinge, Kronoberg und Skåne) ebenfalls ab dem 15. Juli ohne Quarantäne nach Norwegen reisen dürfen.

Reisende aus Ländern außerhalb Europas (EU, Schengenraum, Europäischer Wirtschaftsraum) dürfen einer Pressemitteilung der Regierung zufolge nach wie vor nur nach Norwegen einreisen, wenn sie dort beispielsweise nahe Verwandte oder Partner haben.

Spitzbergen mit der Antigua: Ein Beitrag im Konjunktiv

Meist geht es in den Beiträgen an dieser Stelle ja eher nüchtern um Dinge, die tatsächlich passiert sind.

Im Gegensatz dazu geht es hier latent emotional um das, was gerade nicht passiert.

Gestern, am 09. Juli, hätten wir uns in Longyearbyen auf der guten, alten Antigua eingeschifft. Etwa 30 Passagiere, etwas aufgeregt, gut gelaunt und mit viel Spannung und Erwartung. Zehn Leute Mannschaft, Kapitän (wahrscheinlich Robert), Steuerleute, Deckhand, Küche & Service, drei Guides – Alex, Kristina und ich. Alle hatten sich lange auf die Fahrt gefreut, bis sie dann vor ein paar Wochen vom Corona-Virus gefressen wurde, wie so vieles in diesem schrägen Jahr. 19 Tage Spitzbergen futsch. Nicht einfach irgendwelche Tage. Spitzbergen unter Segeln, das ist immer intensiv und erlebnisreich. Auf jeder Fahrt erleben wir Dinge, von denen ich nach einem Vierteljahrhundert Spitzbergenfahrten denke: „das gibt’s doch nicht“.

Spitzbergen mit der Antigua: wäre gestern (9. Juli) losgegangen.

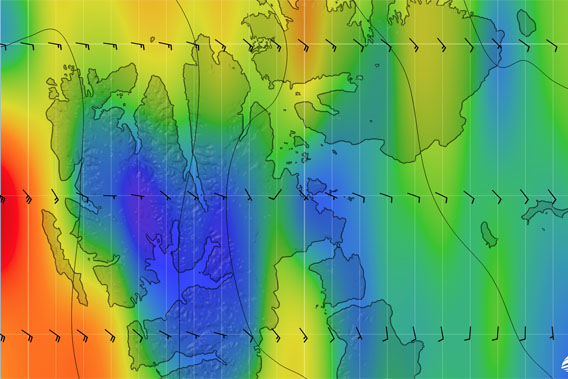

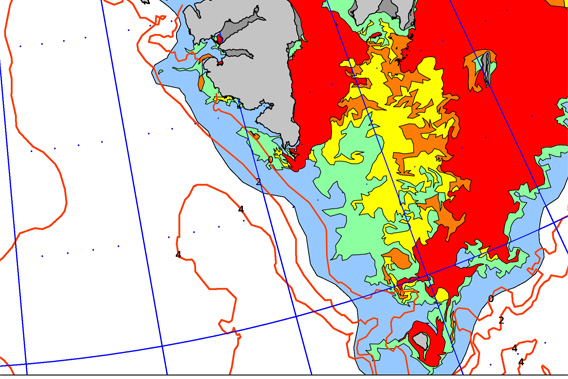

Was uns diesen Sommer entgeht, nicht nur auf der theoretisch gerade beginnenden, tatsächlich ausfallenden Fahrt, sondern auch auf den anderen Fahrten und Reisen, die nun nicht stattfinden – niemand wird es je wissen. Aber natürlich kann man etwas herumträumen und sich ein paar Gedanken machen. Spannend ist, wie immer, ein Blick auf Wettervorhersage und Eiskarte:

Seewetterbericht für Samstag (11. Juli).

Der heute (Freitag) zunächst noch kräftig an der Westküste pustende Wind soll absehbar abnehmen, aber im Isfjord ist es ruhig, still und schön, in der Nacht auf Samstag wohl auch feucht. Wahrscheinlich hätten wir den heutigen, ersten Tag eher im Isfjord verbracht. Tempelfjord, Billefjord, Nordfjord mit Ekmanfjord, Coraholmen, Bohemanflya und so weiter … was gibt es da nicht alles für schöne Ecken! (Durch Klicken auf die Links kann man diese Orte zumindest online jederzeit besuchen.)

Am Samstag soll der Wind vor der Küste auf Süd drehen. Ich denke, dann hätten wir uns vor die Küste „gewagt“ und Segel gesetzt, Kurs Nord, mit feinstem Segelwind! Im Norden soll es in den nächsten Tage laut Wetterbericht von heute ruhig werden und auch ruhig bleiben, und dann steht einem ja diese Welt dort offen.

Seewetterbericht für Sonntag (12. Juli).

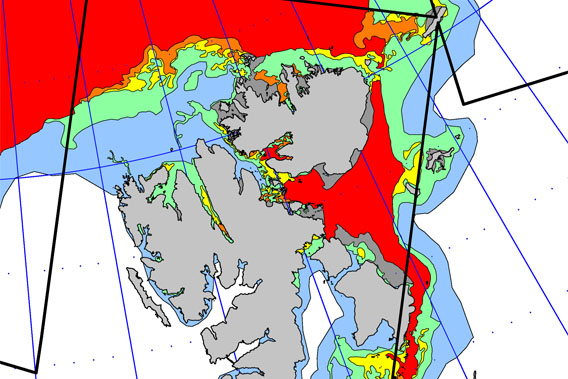

Und nun noch ein Blick auf die Eiskarte. Das ist jetzt wirklich interessant. Im Osten und Nordosten gibt es nämlich immer noch sehr viel Treibeis und sogar noch festes Fjordeis in manchen Fjorden, vor allem um das Nordaustland. So wie es jetzt aussieht, wären uns diese fernen Regionen also gar nicht zugänglich, und das kann durchaus noch für ein paar Wochen so bleiben. Es wäre also wahrscheinlich eine „Umrundung ohne Umrundung“ geworden. Was bei Fahrtbeginn gegen Mitte Juli eher unwahrscheinlich, aber absolut nicht unmöglich ist, wie man sieht. Natürlich wäre es spannend gewesen, sich das vor Ort anzusehen, aber es ist immerhin auch interessant, vielleicht in den nächsten 2-3 Wochen ab und zu mal einen Blick auf die Eiskarte zu werfen und sich ein paar Gedanken zu machen.

Eiskarte Spitzbergen, Stand 09. Juli (© Norwegisches Meteorologisches Institut).

Aber nun schaut Euch den Liefdefjord und Woodfjord an! Offenes, also wahrscheinlich navigierbares Treibeis, wohl mit ein paar größeren Eisfeldern, etwa der gelbe Fleck vor der Reinsdyrflya, und festes Eis (grau) im inneren Woodfjord! Da hätten wir bei brauchbarem Wetter – und das soll dort nächste Woche herrschen – sicher mehrere unvergessliche Tage vebracht. Um dann Richtung Nordaustland und Hinlopenstraße weiterzuschauen. Auch dort hätte die Kombination aus Treibeis, zum Heulen schönen Landschaften und sicher vielen Tieren, von Lummen bis hin zu Walrossen, Eisbären und wahrscheinlich Walen, bestimmt einmalige Tage beschwert.

Isfjord

Was uns wohl im Isfjord so begegnet wäre? Hier ein paar Bilder von den Reisen der letzte Jahren. So oder anders hätte es sein können.

- Galerie-Anker-Link: #galerie_1807

Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.

Forlandsund

Hier im Forlandsund haben wir ja etwa letztes Jahr viel Zeit verbracht 😉 wie diejenigen, die dabei waren, sich bestimmt nicht ungerne erinnern werden. Alle dieser Bilder sind von 2019.

- Galerie-Anker-Link: #galerie_1808

Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.

Woodfjord und Liefdefjord

Nur ein paar Möglichkeiten von den Eindrücken, die sich im Woodfjord und Liefdefjord an der Nordküste hätten ergeben können. Es gibt ja auch noch den Raudfjord, den Wijdefjord, den Sorgfjord, … ach ja.

- Galerie-Anker-Link: #galerie_1809

Klicken Sie auf die Bilder, um eine vergrößerte Darstellung des Bildes zu erhalten.

Hätte, könnte, wäre, sollte. Viel Fahrradkette. Das alles bleibt reine Vorstellung, ungesehen, nicht erlebt. Die etwa 40 arktisbegeisterten Menschen, die 2 1/2 Wochen zusammen auf einem kleinen Schiff im Norden verbringen und sich gemeinsam begeistern und faszinieren lassen wollen, werden sich nun in dieser Kombination nie treffen. Schade.

Es bleibt zu hoffen, dass wir uns nächstes oder vielleicht übernächstes Jahr in Spitzbergen treffen, oder irgendwo sonst zwischen Nord- und Südpol. Bleibt gesund und munter!

In eigener Sache: Mehrwertsteueränderung

Wie allgemein bekannt, ist in Deutschland zum 1. Juli eine Senkung der Mehrwertsteuer in Kraft getreten: aus 19 % werden 16 % und aus dem ermäßigten Satz von 7 %, der beispielsweise für Bücher gilt, werden 5 %.

Wie gehe ich damit um?

Klar, in der Theorie ist es naheliegend: Für den Handel ist die Mehrwertsteuer ein durchlaufender Posten, eventuelle Änderungen reicht man an den Kunden weiter. Aaaaber: Die Praxis sieht für den Buchhandel, der der gesetzlichen Preisbindung unterliegt, anders aus. Änderungen des Bruttopreises müssen gemeldet und kommuniziert werden, was viel Verwaltungsaufwand mit sich bringt und auch die Händler ärgert, die ja Preisetiketten auf den Büchern haben etc. Und das Ganze in ein paar Monaten wieder zurück. Wer mehr zu den Technikalitäten und zum Aufwand wissen möchte, der ggf. im Buchhandel anfällt, liest auf Branchenseiten wie dem Börsenblatt oder Buchreport weiter.

„Auf nach Spitzbergen“ – derzeit schwierig. Aber ein Stück Spitzbergen in Form eines Treibholz-Bilderrahmens oder Frühstücksbrettchens nach Hause holen – das geht! 🙂

Unterm Strich würde die Ersparnis bei den Büchern, die es im Spitzbergen.de-Shop gibt, jeweils weit unter einem Euro liegen.

Lohnen tut sich das schon eher in der Abteilung Kunsthandwerk, denn dieses ist erstens eher teurer als Bücher, und zweitens liegt die Mehrwertsteuer höher (Senkung von 19 auf 16 %). Da kann man als Kunde also schnell einen Betrag sparen, mit dem man dann ein Eis essen gehen kann. Und hier entfällt der administrative Aufwand, da es keine Preisbindung und keinen Vertrieb über zwischengeschalteten Handel gibt. Somit lohnt sich jetzt der Einkauf im Spitzbergen.de-Shop vor allem im Bereich Kunsthandwerk! Es gibt noch ein paar wenige Spitzbergen-Treibholz-Bilderrahmen, sowohl größere von 2018 als auch kleinere von 2019, und natürlich die Frühstücksbrettchen in Form arktischer Tiere aus Longyearbyen!

Corona: Fahrt mit Arctica II im August abgesagt

Es ist für den Tourismus kein gutes Jahr und es wird wohl auch keins mehr daraus werden, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Schiffsreisen in die Arktis und schon gar nicht mit kleinen Schiffen: Auch wenn Schiffsreisen in Spitzbergen nun nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen sind und Norwegen demnächst die Grenzen wieder für Touristen aus Europa öffnen wird, lassen die Beschränkungen Reisen gerade auf kleinen Schiffen praktisch nicht zu.

Mit der Arctica II bei Spitzbergen im Treibeis: hätten wir auch dieses Jahr gerne wieder erlebt. Wird wegen Corona aber leider nichts.

Damit sehen wir uns nun leider auch gezwungen, die Fahrt „Spitzbergen für Fortgeschrittene“ mit der Arctica II im August 2020 coronabedingt abzusagen. Die TeilnehmerInnen werden nun von der Geographischen Reisegesellschaft kontaktiert.

Norwegen öffnet ab 15. Juli für Touristen aus Europa

Ab 15. Juli will Norwegen Touristen aus europäischen Ländern (Schengenraum/Europäischer Wirtschaftsraum) auch außerhalb Skandinaviens wieder die Einreise ermöglichen. In der entsprechenden Pressemitteilung werden allerdings Bedingungen erläutert: So wird man in Norwegen das Infektionsgeschehen in den jeweiligen Ländern beobachten. Reisende aus Regionen mit einem erhöhten Aufkommen an Infektionen mit SARS-Coronavirus-2 („Corona“) werden weiterhin einer zehntägigen Quarantänepflicht unterliegen. Diese muss auf dem norwegischen Festland stattfinden, eine eventuelle Weiterreise nach Spitzbergen ist erst nach der Quarantäne möglich. Auch Länder und Regionen, die die Corona-Entwicklung nicht hinreichend genau beobachten und entsprechende Informationen zugänglich machen, werden möglicherweise Einschränkungen unterliegen.

Das norwegische Folkehelseinstitutt (Amt für öffentliche Gesundheit) veröffentlicht eine Karte, auf der einzelne Länder rot oder grün markiert ist. Nur Touristen aus grün dargestellen Ländern werden ab dem 15. Juli einreisen dürfen, ohne in Quarantäne zu müssen. Aktuell zeigt die Karte nur Skandinavien, sie soll am 10. Juli aktualisiert werden und wird dann mindestens alle 2 Wochen überarbeitet.

Karte des norwegischen Folkehelseinstitutt: sie entscheidet, wer ab 15. Juli ohne Quarantäne einreisen darf. Aktuell zeigt sie nur Skandinavien, am 10. Juli soll sie erweitert werden.

Bislang dürfen aus europäischen, nichtskandinavischen Ländern nur Reisende nach Norwegen, die für ihre Reise besondere Gründe haben wie beispielsweise nahe Verwandte, Arbeit oder Wohneigentum. Hier gelten eigene Regeln.

Tödliche Eisbärenbetäubung im Januar: Kritik der Behörden

Am 30. Januar wurde ein Eisbär vom Sysselmannen mit Hubschrauber aus der Nähe Longyearbyens vertrieben und später auf der Nordseite vom Adventfjord betäubt, um in eine abgelegene Region ausgeflogen zu werden. Während des Transports starb der Eisbär, oder, genauer gesagt, die Eisbärin. Todesursache war Schock, ausgelöst durch die Belastung durch das Treiben mit Hubschrauber über mehr als 2 Stunden hinweg und die anschließende Vollnarkose.

Nun gibt es Kritik an dem Vorfall seitens des Mattilsynet, der norwegischen Lebensmittelaufsichtsehörde, die auch über die Kontrolle für Tiergesundheit und somit auch für die Betäubung von Wildtieren zuständig ist, auf Spitzbergen etwa im Zusammenhang mit Forschung oder mit bereitschaftsdienstlichen Maßnahmen wie im fraglichen Fall. Sowohl juristisch als auch operativ handelt es sich allerdings um ein komplexes Geschehen, wie die Svalbardposten ausführlich darstellt. Das norwegische Tierschutzgesetz gilt auch auf Spitzbergen, das Tiergesundheitspersonalgesetz (Dyrehelsepersonelloven) bislang aber noch nicht. Dennoch wird die Anwendung der dort festgeschriebenen Prinzipien indirekt durch das auch auf Spitzbergen geltende Tierschutzgesetz vorausgesetzt.

Sowohl das Norwegische Polarinstitut, vertreten durch Eisbärenforscher Jon Aars, als auch der Sysselmannen über den Umweltschutzbeauftragten Morten Wedege haben in der Svalbardposten auf die Kritik geantwortet. Aars war selbst nicht beim Vorgang am 30. Januar beteiligt.

Das Mattilsynet kritisiert nun mehrere Aspekte im Zusammenhang mit dem Fall von Januar, wobei auch von einem Mangel an Kompetenz die Rede ist. Bemängelt wird generell, dass es kein wissenschaftlich fundiertes Protokoll zum Fang von Eisbären (durch Betäubung) gibt. Es überrascht nicht, dass das Norwegische Polarinstitut hier anderer Meinung ist; es kommt wohl auf die Anforderungen an, die an ein solches Protokoll zu stellen sind.

Im konkreten Fall wurde die physische Verfassung des Eisbären nicht ausreichend in die Abwägung vor der Betäubung einbezogen. Dies könnte in Anbetracht des geringen Gewichts des Bären von nur 62 Kilogramm sowie der großen Belastung durch das 2,5 Stunden andauernde Jagen mit dem Hubschrauber kurz vor der Betäubung eine wesentliche Rolle gespielt haben. Darüber hinaus wird kritisiert, dass es keine medizinische Kompetenz und Ausrüstung gegeben habe, um den betäubten Bären im Fall einer Verschlechterung des Zustandes behandeln zu können. Der Gedanke liegt nahe, dass dies im betreffenden Fall ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt haben könnte. Das wird, soweit bekannt, vom Mattilsynet aber nicht weiter ausgeführt. Dort legt man vor allem Wert darauf, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen, indem die entsprechenden Routinen verbessert werden. Im Wiederholungsfall schließt die zuständige Regionalchefin Hilde Haug auch verbindliche Auflagen nicht aus.

Junger Eisbär zusammen mit seiner Mutter. Der kleinere Bär war zur Zeit der Aufnahme etwa 20 Monate alt und sicher schwerer als 60 kg.

Aufschlussreich sind auch die Aussagen zweier Tierärzte, die von der Svalbardposten kontaktiert wurden. Nur diese beiden sollen infrage kommen als Tierärzte, die das Betäubungsmittel verschrieben haben können. Das geschah allerdings nicht im Zusammenhang mit dem konkreten Fall, sondern auf Vorrat: Durch die Forschung an Eisbären, bei der jedes Jahr Dutzende oder auch eine dreistellige Zahl von Bären betäubt werden, verfügt das Norwegische Polarinstitut in Longyearbyen über einen größeren Vorrat des betreffenden Mittels. Für dessen Anwendung bleiben die verschreibenden Ärzte verantwortlich, auch wenn sie in die Praxis, sei es Forschung oder ein polizeilicher Zusammenhang, im Einzelnen nicht eingebunden sind. Keiner der betreffenden Ärzte wurde im konkreten Fall kontaktiert, und einer von beiden teilte mit, dass er seine Zustimmung zur Verwendung des Betäubungsmittels in diesem Fall auch verweigert hätte. Eine mögliche Alternative wäre aus Sicht des Sysselmannen allerdings wohl der unmittelbare Abschuss gewesen.

Rechtlich kann der Tierarzt die Anwendung des Medikaments einem Helfer überlassen, wenn dieser dazu in der Lage ist. Allerdings wurde keiner der beiden Tierärzte kontaktiert, die entsprechende Betäubungsmittel verschrieben haben. Es ist nicht einmal klar, wer von beiden die fragliche Lieferung verschrieben hat, so dass die Verantwortung auch nicht zuzuordnen ist. Möglicherweise war das verwendete Betäubungsmittel bereits abgelaufen; dies ist laut Polarinstitut aber unwahrscheinlich und es ist, ebenfalls laut Jon Aars (Polarinstitut) fraglich beziehungsweise unwahrscheinlich, ob es ggf. eine Auswirkung gehabt hätte.

Schon während des Vorgangs betonte der Sysselmannen bei den Pressemeldungen regelmäßig, dass „eisbärenfachliche Kompetenz“ durch das Norwegische Polarinstitut vor Ort involviert sei. Dabei wurden keine Namen oder Berufsbezeichnungen genannt, aber Tierärzte werden in solche Vorgänge nicht unmittelbar beteiligt. Beide befragten Tierärzte äußerten sich dahingehend, dass sie zumindest auf eine beratende Rolle aus der Ferne während des Vorgangs wohl Wert gelegt hätten; wie erwähnt teilte einer mit, dass er die Verwendung des Betäubungsmittels verweigert hätte. Allerdings gehen beide davon aus, dass das verwendete Medikament nicht aus dem jeweils von ihnen verschriebenen Bestand stammen könnten.

Alle Beteiligten kennen die Komplexität der juristischen und sachlichen Verhältnisse und die Schwierigkeit der Entscheidungen, die unter Zeitdruck in einer Stresssituation getroffen werden müssen. Aber man kann als Fazit festhalten: Ein großes Tier wie einen Eisbären in tiefe Vollnarkose zu versetzen, das kurz vorher über Stunden unter starkem Stress stand, ohne dessen Gewicht und Zustand zu kennen, ohne tiermedizinische Notfallausrüstung und ohne einen Tierarzt unmittelbar zu beteiligen – das muss man nicht als verantwortungsvollen Umgang mit einem streng geschützten Tier empfinden.

Erste Öffnung hin zu mehrtägigen Schiffsreisen

Die langsame und schrittweise Öffnung für Touristen hat bereits begonnen. Seit dem 1. Juni können Besucher vom norwegischen Festland wieder ohne Quarantäne anreisen, am 15. Juni werden die übrigen skandinavischen Länder („Norden“) folgen. Nur Schweden ist aufgrund der dort höheren Infektionsraten noch ausgenommen.

Gleichzeitig wurde bislang betont, dass mehrtägige Schiffsreisen („kystcruise“) aufgrund besonderer Heausforderungen zunächst nicht zugelassen werden. Nun gibt es auch in dieser Richtung eine erste Öffnung: Das für Spitzbergen zuständige Justizministerium teilt mit, dass Schiffe mit einer Kapazität von bis zu 500 Passagieren ihre Reisen unter mehreren Bedingungen wieder aufnehmen können. Allerdings darf nur die Hälfte der Kapazität genutzt werden, so dass theoretisch bis zu 250 Passagiere an Bord eines Schiffes möglich sind. Darüber hinaus werden nur Passagiere aus Ländern zugelassen, aus denen die Anreise nach Spitzbergen überhaupt möglich ist; aktuell also nur Norwegen, demnächst auch Dänemark, Finnland und Island.

Mehrtägige Schiffsreisen in Spitzbergen sollen nun unter bestimmten Bedingungen wieder möglich werden.

Wie auch alle anderen Veranstalter für an Land stattfindenden Tourismus, muss für jedes Schiff ggf. ein Hygieneplan vorgelegt und amtlich anerkannt werden. Grundlage dafür sind Richtlinien, die von Svalbard Reiseliv, der lokalen Tourismus-Dachorganisation in Longyearbyen, und den zuständigen Behörden ausgearbeitet wurden. Ob ein Schiff in der Lage sein wird, die Bestimmungen etwa mit Blick auf Abstände etc. zu erfüllen, wird man im Einzelfall entscheiden müssen.

Im Fall eines Covid-19-Ausbruchs an Bord müssen die Schiffe damit rechnen, nicht nach Longyearbyen fahren zu dürfen, sondern als nächsten größeren Hafen Tromsø anzulaufen.

Passagiere fraglicher Reisen in spe aus anderen als den genannten skandinavischen Ländern werden sich noch gedulden müssen. Die norwegische Regierung hatte angekündigt, sich bis zum 20. Juli zu einer eventuellen Öffnung für Touristen aus „nahegelegenen europäischen Ländern“ zu äußern.

Darüber hinaus werden die einzelnen Reedereien und Veranstalter kalkulieren müssen, ob ein Betrieb ihrer Schiffe bei 50 % maximaler Kapazität wirtschaftlich möglich ist.

2018 auf Phippsøya erschossener Eisbär: noch nicht abgeschlossen

Der Fall des Eisbären, der Ende Juli 2018 auf der Insel Phippsøya von einem Mitarbeiter des Kreuzfahrtschiffes Bremen erschossen wurde, ging seinerzeit in den Medien um die Welt und hat viele Gemüter bewegt. Damals war ein Team des Schiffes auf der Phippsøya, die zu den Sjuøyane ganz im Norden Spitzbergens gehört, an Land gegangen, um einen Landgang der Passagiere vorzubereiten. Den Eisbären hatten sie zunächst nicht gesehen, und als dieser überraschend angriff, endete der dramatische Vorfall mit einer leichten Kopfverletzung eines Mitarbeiters des Schiffes und dem Tod des Eisbären. Passagiere waren zu dieser Zeit noch nicht an Land.

Eisbär auf der Phippsøya, einer häufig genutzten Landestelle auf den Sjuøyane, Mitte Juli 2018. Mit großer Wahrscheinlichkeit war es genau dieser Bär, der an dieser Stelle Ende Juli erschossen wurde.

Nun sind fast zwei Jahre vergangen und man fragt sich, was wohl aus der Sache geworden ist. Das enttäuschende Zwischenergebnis, wie die Svalbardposten auf Anfrage vom Sysselmannen erfuhr, ist, dass es immer noch keinen abschließenden Bericht gibt. Die Behandlung des Vorfalls war beim Sysselmannen 2018 zunächst recht schnell vorläufig abgeschlossen worden und ging dann ihren Weg durch die Instanzen in Norwegen, um von dort Ende 2019 wieder zum Sysselmannen zu gehen. Dort liegt sie bis heute, woran auch die Bindung vieler Kapazitäten durch Corona einen Anteil haben soll.

Auf bestätigte Informationen müssen wir also noch warten. Einstweilen ist es erlaubt, sich auf rein spekulativer Basis eigene Gedanken zu machen: Es ist durchaus vorstellbar, dass sich in dem wellig-unebenen Gelände auf der Phippsøya ganz in der Nähe ein Eisbär befindet, ohne dass man ihn zunächst sieht, selbst wenn man aufmerksam ist. Am Ufer befand sich zur fraglichen Zeit ein Tierkadaver, zu dem der Eisbär über längere Zeit immer wieder zum Fressen zurückkehrte. Dieser Kadaver lagt in dem Strandabschnitt, wo üblicherweise an Land gegangen wird, ist aber zumindest aus der Ferne auch kaum erkennbar.

Wenn nun ein unglücklicher Zufall dazu führt, dass man in unmittelbarer Nähe des Kadavers an Land geht, ist es durchaus vorstellbar, dass ein Eisbär, der in der Nähe ausruht und verdaut, um dann wieder zu seinem Futter zurückzukehren, schnell und aggressiv reagiert.

Wie gesagt: Reine Spekulation, basierend auf Ortskenntnis und Erfahrung, darunter einer Beobachtung eines Eisbären am fraglichen Ort, der mit großer Wahrscheinlichkeit derselbe Eisbär war, der wenig später beim betreffenden Vorfall erschossen wurde. Auf den Bericht mit dem genauen Geschehen sowie der Beurteilung durch die norwegischen Behörden darf man weiter gespannt sein.

Lawinenunglück am Fridtjovbreen im Februar: erster Bericht

Zum Lawinenunglück auf dem Fridtjovbreen am 20. Februar gibt es nun einen ersten Bericht. Dieser wurde von einer Gruppe erstellt, der das Arctic Safety Centre von UNIS, die Lawinengruppe des Roten Kreuzes in Longyearbyen und lokale Lawinenbeobachter des Lawinenwarndienstes varsom.no angehören; er wurde auf varsom.no veröffentlicht. Es handelt sich nicht um einen Bericht des Sysselmannen und nicht um eine rechtliche Bewertung, sondern es geht in dem Bericht darum, den Verlauf des Geschehens zu verstehen und sicherheitsrelevante Lehren daraus zu ziehen.

An dem Tag brach eine Gruppe von Arctic Travel Company Grumant in Barentsburg mit sieben Personen, darunter zwei Guides, zu einer Motorschlittenfahrt zum Fridtjovbreen auf. Ziel war die Abbruchkante des Fridtjovbreen im Van Mijenfjord, aber die Gruppe legte einen Zwischenstop am Südosthang des Marcussenfjellet ein, um einen höhlenartigen Schmelzwasserkanal zu besuchen. Als Haltepunkt diente eine Senke direkt am Fuß eines steilen, schneebedeckten Berghanges. Die ersten drei Motorschlitten hatten bereits angehalten, als die Lawine abging. Die Schneemassen begruben zwei Personen vollständig und zwei Personen teilweise, die übrigen drei Personen wurden nicht vom Schnee erfasst.

Das Volumen der Lawine wird auf rundt 10.000 Kubikmeter geschätzt; sie ging auf einer Hangfläche von 13.000 Quadratmetern ab.

Die ungefähre Lage des tödlichen Lawinenunglücks am Fridtovbreen am 20. Februar ist mit dem roten Punkt markiert.

Kartengrundlage © Norwegisches Polarinstitut.

Bearbeitung: landkarten-erstellung.de und Autor.

Die beiden, die vollständig von der Lawine begraben wurden, starben. Es handelt sich laut offizieller Mitteilung (Sysselmannen) um die Deutschen Sascha Brandt (39) und Magdalena Katarina Zakrzewski (40).

Eines der beiden Opfer befand sich in 0,5 Meter Tiefe im Schnee und wurde nach 20 Minunten geborgen. Das andere Opfer befand sich in 2 Metern Tiefe und wurde nach einer Stunde geborgen. Die Guides und die übrigen Mitglieder suchten die Opfer mit Lawinensonden (Suchstangen) und gruben sie mit Schaufeln aus.

Keiner in der Gruppe war mit Lawinen-Ortungsgerät (Lawinenverschüttetensuchgerät, kurz LVS-Gerät) ausgestattet.

Das Alarmieren der Rettungskräfte erwies sich als schwierig, da das Satellitentelefon sich in einem der verschütteten Motorschlitten befand (Mobilfunknetz gibt es an der Stelle nicht). Schließlich konnte der zweite Guide mittels InReach eine Nachricht nach Barentsburg schicken, von wo aus der Sysselmannen benachrichtigt wurde. Schlechtes Wetter verzögerte das Eintreffen der Helfer, da der Hubschrauber nicht landen konnte. Nach Eintreffen der Helfer, etwa zwei Stunden nachdem der Notruf in Longyearbyen eingegangen war, konnte der Arzt schließlich nur noch den Tod der beiden Opfer feststellen.

Schön, aber leider auch gefährlich: Berghang am Fridtjovbreen

Schneefall, Wind und wechselnde Temperaturen in den Wochen vor dem Unglück hatten zur Lawinengefährdung beigetragen: An der Oberfläche befand sich eine Schicht lockeren, frischen Schnees, darunter mehrere bindungsschwache Schichten aus Firn – eine instabile, lawinengefährliche Kombination. Der Lawinenwarndienst hatte in den Tagen vor und am Unglückstag die Lawinenwarnstufe 2 („moderate Lawinengefahr“) ausgegeben (die Skala geht von 1 – niedrigste Stufe – bis 4).

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Einwirkung der Motorschlitten auf den Schnee wahrscheinlich zur Auslösung der Lawine führte (Fernauslösung).

Als Lernpunkte weist der Bericht generell darauf hin, dass alle Teilnehmer einer Gruppe mit Lawinenausrüstung (Sender/Empfänger zur Ortung unter Schnee (LVS-Gerät), Schaufel, Lawinensonde) ausgerüstet und in der Handhabung geübt sein sollten. Dies sollte idealerweise auch für einfaches, kaum lawinengefährdetes Gelände wie breite Täler und weite Oberflächen von Gletschern gelten, wo es allerdings weniger kritisch ist; insbesondere gilt es aber für komplexes, stärker gefährdetes Gelände. Das Gelände der Route von Barentsburg zur Gletscherfront des Fridtjovbreen, dem Ziel der Tour, gilt insgesamt als einfach und wenig gefährdet, da man sich von gefährlichen Hängen fernhalten kann; davon wich die Gruppe mit ihrem Abstecher zur Gletscherhöhle direkt am Fuß des steilen Hangs am Marcussenfjellet allerdings ab.

Wie erwähnt, handelt es sich bei diesem Bericht um eine Untersuchung des Geschehens und nicht um eine rechtliche Bewertung. Diese wird von den norwegischen Behörden vorgenommen und steht derzeit noch aus.

Antigua-Reise im Juli fällt aus

Es ist wahrlich keine Überraschung, nun aber offiziell: Die Antigua-Fahrt im Juli wird nicht stattfinden, aus Gründen, die hier wohl kaum einer weiteren Erläuterung bedürfen. Die TeilnehmerInnen werden nun von der Geographischen Reisegesellschaft kontaktiert.

Mit der Antigua in Spitzbergen: wird mindestens im Juli wegen Corona nicht passieren.

Ohne allzu gefühlig werden zu wollen – und wenn es doch passiert, sch… drauf: Der Gedanke an all die schönen Spitzbergen-Erlebnisse, die nun nicht erlebt werden, kann einem schon das Wasser in die Augen treiben. Dieser Tage würde unsere erste, frühere Reise auf der Antigua laufen, Spitzbergen zwischen Winter und Sommer, mit Schnee und Eis. Tatsächlich ist die Antigua von Spitzbergen genauso weit weg die die meisten BesucherInnen dieser Seite. Vor ein paar Wochen hätten wir auf der Fahrt von Norwegen nach Spitzbergen die Bäreninsel passiert und sie dabei vielleicht gesehen, wie nie in jüngerer Zeit, denn sie war nun tatsächlich mal wieder vollständig von dichtem Treibeis umgeben! Hätte man gerne mal gesehen … als verhinderter Fahrtleiter bin ich traurig, all das dieses Jahr nicht erleben zu können, und ich vermute ganz stark, da für alle Passagiere und Kollegen zu denken und zu schreiben.

Eiskarte von Spitzbergen von Anfang Mai (Ausschnitt): Eis ums Südkap, um die Bäreninsel und im Osten von Svalbard, der Bellsund noch schön zugefroren. Hätte man gerne erlebt.

Eiskarte © Norwegisches Meteorologisches Institut.

Man kann sich sicher vorstellen, dass das auch wirtschaftlich weh tut. An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass der Spitzbergen.de-Onlineshop immer geöffnet war und ist und dass man dort viel findet, womit man wunderbar vom Sofa aus lesend in die Arktis Reisen kann! Neben dem berühmten Reiseführer gibt es ja etwa das weniger berühmte, aber mindestens so schöne Fotobuch mit den Luftbildern oder, mit den Treibholz-Bilderrahmen und den Küchenbrettchen, Spitzbergen an der eigenen Wand beziehungsweise auf dem Frühstückstisch …

Auch sonst läuft der Tourismus auf Spitzbergen aktuell eher verhalten an, was aber ebenfalls niemanden überraschen wird: Bislang dürfen nur Touristen vom norwegischen Festland nach Spitzbergen, am 15. Juni sollen die Dänen folgen dürfen. Darüber hinaus ist alles offen. Bis zum 20. Juli will die norwegische Regierung sich dazu äußern, wie es für Spitzbergen-Besucher aus „nahegelegenen europäischen Ländern“ weitergehen wird. Bislang sind mehrtägige Schiffsreisen von allen vorsichtigen Öffnungen allerdings ausgenommen.

Arbeitslosigkeit bleibt vorerst hoch in Longyearbyen

Die im Zuge der Corona-Krise auch in Longyearbyen stark gestiegene Arbeitslosigkeit bleibt vorerst weiterhin hoch: Derzeit sind 344 Personen als arbeitslos (ganz oder teilweise) registriert, wie die Svalbardposten von NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen, entspricht etwa einem Arbeits- und Sozialamt) erfahren hat.

Viel gefährlicher als Eisbären, kostet weltweit Leben

und auch auf Spitzbergen Arbeitsplätze: das Corona-Virus (Fotomontage).

Das sind nur sechs weniger als in der vergangenen Woche, trotz angelaufener Tätigkeiten bei den Buchungen und Vorbereitungen für die ersten Touristen vom norwegischen Festland, die ab 1. Juni erwartet werden.

Die hohe Arbeitslosigkeit bringt viele in massive Probleme. Die soziale Nothilfe seitens der norwegischen Regierung läuft am 20. Juni aus und wird nicht verlängert, stattdessen gibt es dann nur noch einen Zuschuss für die Reisekosten ins Herkunftsland für Drittlandsbürger (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums).

Aufgrund des Spitzbergenvertrages gilt auf Spitzbergen eine sehr weitgehende Freizügigkeit für Zuzug, Aufenthalt und Arbeit, aber im Gegenzug gibt es dort auch nach langem Aufenthalt keine soziale Absicherung von norwegischer Seite für nicht-norwegische AnwohnerInnern.

Ausreisehilfen für Bürger aus Drittländern, Tourismus läuft wieder an

Die stark gestiegene Arbeitslosigkeit in Longyearbyen infolge der Corona-Pandemie hat viele in Schwierigkeiten gebracht. Aufgrund der speziellen Bedingungen des Spitzbergenvertrages haben nur norwegische Staatsangehörige Anspruch auf öffentliche Transferleistungen durch Norwegen bei wirtschaftlicher Schieflage wie Arbeitslosigkeit, andere sind grundsätzlich auf sich selbst gestellt beziehungsweise müssen sich an ihre Heimatstaaten wenden.

Dennoch hatte die norwegische Regierung ein Hilfspaket für Bürger aus Drittländern geschnürt, um Corona-bedingten, sozialen Notlagen vorzubeugen. Dieses Hilfspaket läuft allerdings am 20. Juni aus. Stattdessen will die Regierung Arbeitslosen bei Bedarf finanzielle Hilfe bei der Heimreise anbieten, wie Justizministerin Mæland in einer Pressemeldung mitteilt. Dies gilt für Bürger aus Drittländern außerhalb des EWR (Europäischer Wirtschaftsraum). Die Verlängerung öffentlicher Hilfe über den 20. Juni hinaus wird hingegen in Oslo nicht erwogen.

Touristen und Einheimische genießen das schöne Wetter in Longyearbyen:

So soll es ab 1. Juni wieder laufen.

Politiker, Betriebe und viele Menschen in Longyearbyen hoffen, dass möglichst wenige davon Gebrauch machen müssen, und die bevorstehende Öffnung lasst viele hoffen, dass Arbeitnehmer ihre Tätigkeiten demnächst wieder aufnehmen können. Seit der 1. Juni als Datum für die Öffnung für Touristen aus Norwegen feststeht, wird bei den Veranstaltern in Longyearbyen wieder gebucht und erste Stimmen zeigen sich laut Svalbardposten zufrieden. Allerdings ist immer noch ein Großteil der Arbeitnehmer untätig zu Hause. Manche sind auch bereits aus Longyearbyen weggezogen. Für viele, die aus weiter entfernt liegenden Ländern wie Thailand stammen, wäre eine Heimreise allerdings aufgrund der derzeit herrschenden Beschränkungen im Reiseverkehr kaum machbar.

Man darf gespannt sein, wie die Situation in Longyearbyen sich entwickelt: Bislang hat es keinen Corona-Fall gegeben. Wie lange das nun noch so bleibt und was dann passiert, weiß jetzt natürlich niemand.

Corona-Quarantäne wird schrittweise aufgehoben AKTUALISIERT

Aktualisiert am 16.6. und 17.6.

Auf Spitzbergen zeichnen sich konkrete Schritte zur Öffung für Einheimische und Touristen ab: Zunächst wird ab heute (Freitag, 15.05.) Abend 18 Uhr die Quarantänepflicht für Einheimische aufgehoben, wie der Sysselmannen mitteilt. Eingeschlossen sind auch private Besucher vom norwegischen Festland und Personen, die aus dienstlichen Gründen anreisen, darunter auch Wissenschaftler. Hier ist die Vorschrift des Sysselmannen mit genaueren Regelungen. Zu „privaten Besuchern“ zählen laut einer Formulierung in einer Pressemitteilung des Justizministeriums (weiter unten verlinkt) nahestehende Familienmitglieder.

Wird langsam gelockert: Corona-Quarantäne auf Spitzergen (Fotomontage).

Dienstreisen aus den skandinavischen Ländern („Norden“) nach Spitzbergen sollen ab dem 1. Juni wieder ohne Quarantäne möglich sein.

Für „Freizeitreisende“ – sprich: Touristen – aus den skandinavischen Ländern („Norden“) soll die Öffnung, also die Abschaffung der Quarantänepflicht für Spitzbergen, ab 15. Juni gelten. Voraussetzung für organisierte Touren werden anerkannte Hygienepläne der Veranstalter sein.

Für Reisende aus „nahegelegenen europäischen Ländern“ soll eine entsprechende Öffnung ab dem 20. Juli erwogen werden, wie Justizministerin* Monica Mæland in einer Pressekonferenz mitteilte.

(*Zunächst stand hier fälschlicherweise Wirtschaftsministerin. Tatsächlich ist Monica Mæland natürlich Ministerin für Justiz und Bereitschaftswesen, dieses Ministerium ist für Svalbard zuständig.)

Mehrtägige Schiffsreisen bleiben zunächst ausgenommen, hier brauche man noch „etwas Zeit“.

Der Sysselmannen betont, dass es nicht um eine vollständige Öffnung gehe, sondern um eine „Annäherung an die Normalität“. Auch eine Deckelung der Gesamtzahl der Touristen, die sich auf Spitzbergen aufhalten, wird erwogen, um die Bereitschaftsdienste im Notfall nicht zu überfordern.

Unabhängig davon rät die norwegische Regierung Norwegern bis mindestens Mitte August von Auslandsurlauben ab. Entsprechend skeptisch wird man auch noch eine Weile gegenüber internationalem Reiseverkehr nach Norwegen bleiben.

Erste Zählung von Belugas (Weißwalen) auf Spitzbergen

2018 wurden die Küstengewässer Spitzbergens nach allen Regeln der Kunst systematisch nach Belugas (Weißwalen) abgesucht, um erstmalig einen genauen Überblick über den Bestand zu bekommen. Das Ergebnis wäre im Corona-Wirbel beinahe untergegangen: Es wurde im Februar publiziert und ist auf der Plattform Researchgate zugänglich.

Die Gruppe um den norwegischen Meeresbiologen Christian Lydersen hat die gesamten Uferlinien fast aller Inseln Svalbards systematisch aus der Luft beobachtet, dazu die offenen Wasserflächen der großen Fjorde an der Westküste und einzelne Transekte auf offenem Wasser, um einen möglichst vollständigen Überblick zu bekommen.

Weißwal (Beluga) im Dicksonfjord. Größere Herden von Weißwalen sind äußerst schwer zu zählen: man sieht auf großen Wasserflächen überall immer wieder Rücken auftauchen.

Das Ergebnis kann überraschen: Das statistisch aufbereitete Resultat ist, dass der Spitzbergen-Bestand der Weißwale wohl nur 549 Tiere erfasst (so eine genaue Zahl ist natürlich Quatsch, das 95 % Konfidenzintervall ist 436-723). Zu diesem Ergebnis wurden Sichtungen von 265 Weißwalen, aufgeteilt auf 22 beobachtete Gruppen, statistisch hochgerechnet.

Natürlich bleiben methodische Unsicherheiten. Die Möglichkeit, dass mehr Belugas ungesehen blieben als angenommen, ist durchaus realistisch, nur weiß man nicht genau, in welchem Umfang das der Fall gewesen sein könnte. Aber auch wenn man diese Zahl etwas nach oben korrigiert, liegt sie überraschend niedrig. Früher lagen allerdings ohnehin nur grobe Schätzungen aufgrund von zeitlich und räumlich punktuellen Beobachtungen vor. Diese werden wahrscheinlich häufig dadurch verzerrt, dass einzelne Gruppen sich gerne länger in bestimmten Fjorden aufhalten und dort mehrfach gesehen werden.

Völlig unbekannt ist, wie das Verhältnis der Spitzbergen-Weißwale zu jenen in Franz-Josef-Land ist. Falls es sich um einen gemeinsamen Bestand handelt, wie bei Eisbären und Walrossen, müsste man die gesamte Bestandsforschung wohl neu aufrollen. Die wenigen Daten zur Migration von Weißwalen, die mithilfe von Markierungen und Sendern gewonnen werden konnten, weisen bislang zumindest nicht auf einen gemeinsamen Bestand hin, aber ausgeschlossen ist das dennoch nicht.

News-Auflistung generiert am 09. Mai 2025 um 09:04:12 Uhr (GMT+1)